|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Le numérique est-il un levier majeur de la transition écologique et si oui, pouvons-nous vraiment le prouver ?

Dans un article précédent nous avons vu en profondeur les mécanismes de l’évaluation environnementale du secteur numérique. Une fois que nous connaissons le poids du numérique sur l’environnement, l’étape logique d’après est donc de savoir si le numérique sert ou dessert les objectifs de la transition écologique, notamment pour un pays comme la France.

La littérature scientifique disponible montre sans équivoque qu’il existe une différence importante entre les déclarations et promesses grandiloquentes d’industriels ou d’économistes et les résultats produits grâce au numérique.

En effet, sur un périmètre restreint, seul un contexte favorable à la transition permet au secteur numérique d’avoir un effet positif net aux objectifs de décarbonation. De quoi sérieusement remettre en cause la contribution réelle du numérique pour respecter nos engagements climatiques, tant à l’échelle nationale qu’internationale

Sommaire

ToggleComment déterminer si une solution numérique est néfaste ou bénéfique pour l’environnement ?

Si la question des effets environnementaux de la numérisation peut sembler récente, elle a, en fait, une longue histoire. Dès 1976, Jack Nilles, le père du télétravail, imaginait dans un rapport intitulé ‘Telecommunications–Transportation Tradeoffs‘ que le télétravail permettrait aux villes d’accueillir une population plus large sans augmenter leurs investissements dans leurs infrastructures de transport. Depuis lors, le télétravail et le commerce en ligne ont été les deux archétypes d’une numérisation soutenable qui vont être exploré au fil de nombreux rapports, notes d’analyse et articles de recherche entre les années 80 et le début des années 2000.

Durant les deux dernières décennies, de nombreux rapports, comme celui de la WWF en 2006, ont pu affirmer qu’une solution numérique x ou y permettrait de réduire l’empreinte environnementale d’une activité ou d’un produit, voire d’un secteur ou de l’économie globale. Pourtant il a fallu attendre 2022 avant que des documents techniques et institutionnels structurent officiellement l’évaluation environnementale des impacts nets de solutions numériques, c’est-à-dire la différence nette entre les impacts positifs et négatifs.

Définir le contexte

Alors comme s’y prend-t-on avec les méthodes modernes pour évaluer les impacts d’une solution numérique ? Dans un premier temps, nous définissons un contexte d’implémentation ainsi que l’échelle spatiale et temporelle de l’analyse. Si vous quantifiez l’impact environnemental d’une application de partage de vélos, il est important de savoir si la ville où est déployée la solution bénéficie d’une infrastructure vélo plus ou moins développée et/ou à quelle échéance. Définir le contexte est primordial.

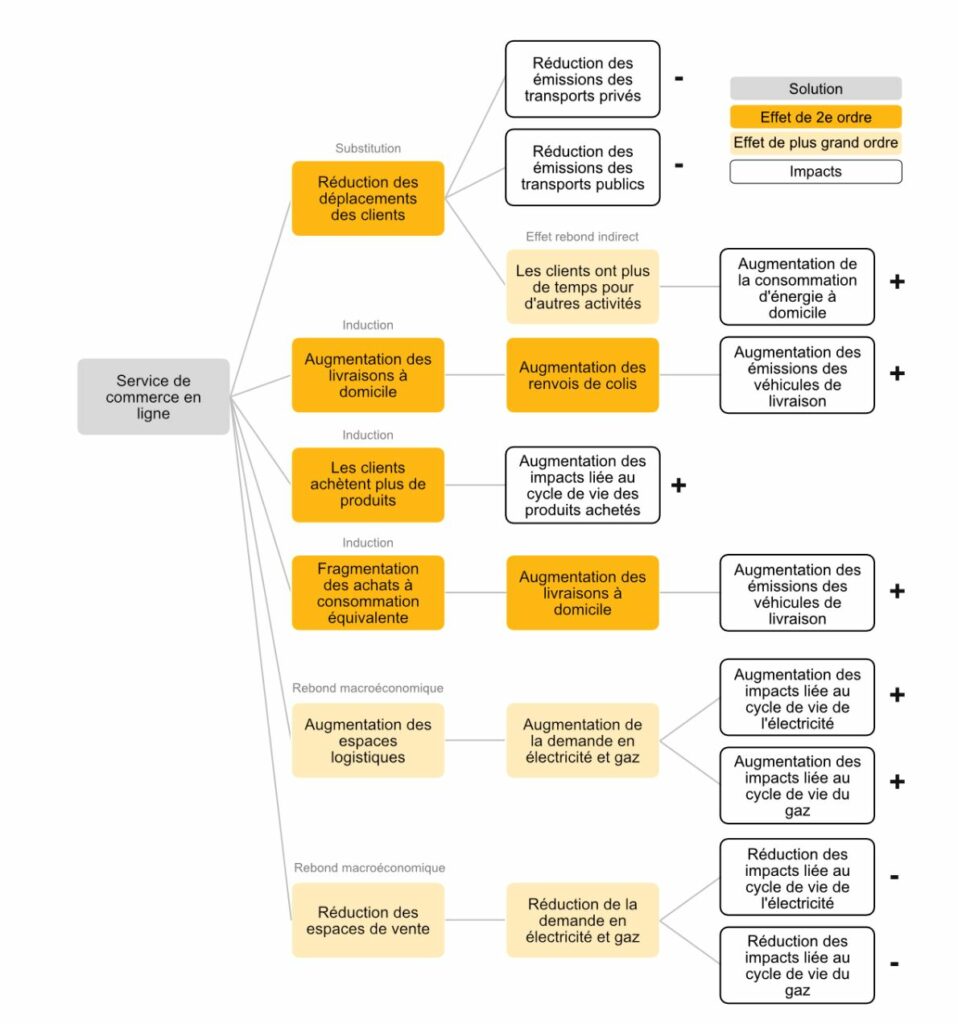

Dans un second temps, on détermine qu’est-ce qu’il se passerait si la solution numérique évaluée n’était pas déployée : c’est le scénario de référence, parfois aussi appelé scénario contrefactuel. On définit ensuite ce qui change lorsqu’on déploie la solution par rapport à ce scénario de référence. Tous les effets répertoriés sont mis en forme dans un arbre de conséquences où on évalue si un effet ou une chaîne d’effets aurait a priori un impact négatif ou positif. C’est à ce moment-là que nous prenons en compte les effets d’efficacité ou d’optimisation, de substitution, d’effet rebond direct ou indirect, les transformations sectorielles, etc.

À partir de l’arbre de conséquences, nous quantifions généralement les effets où les impacts sont les plus significatifs. Nous faisons aussi varier le contexte dans le temps, soit a posteriori soit a priori. Par exemple, dans le cas du e-commerce, comment les effets varient si, entre temps, la flotte de camions de livraisons est électrifiée en 10 ans ou si le nombre de commandes augmente rapidement ou si le pouvoir d’achat des ménages descend brutalement et fait baisser les commandes.

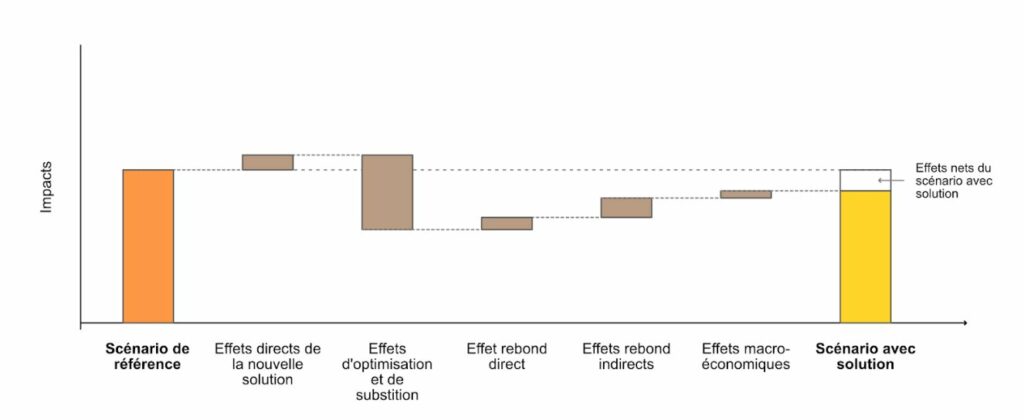

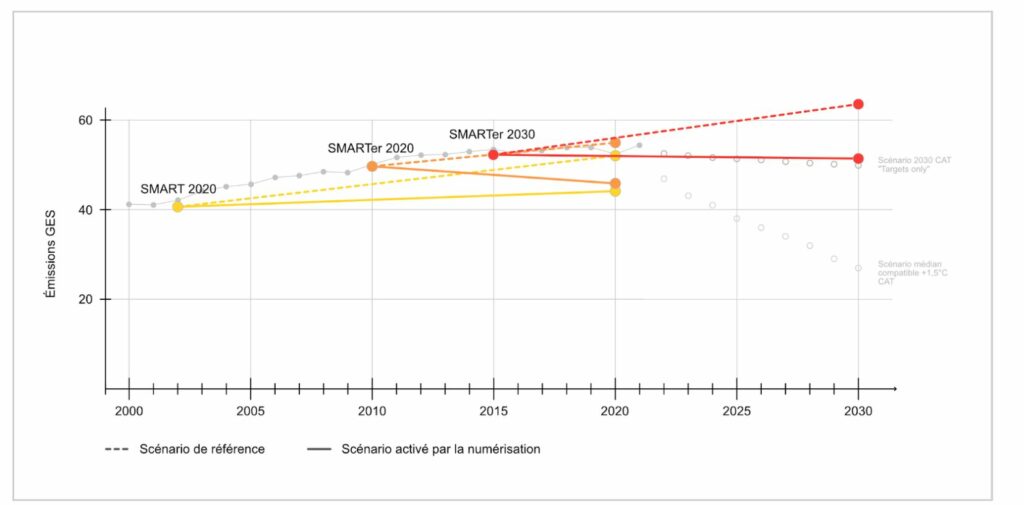

Dans un monde idéal, une solution numérique qui a un bilan environnemental net positif sur la première année peut présenter des résultats similaires au graphique ci-dessous.

Bien évidemment, de telles analyses dépendent largement des hypothèses prises pour le scénario de référence ainsi que des effets considérés. Jusqu’à récemment, la plupart des études et des articles scientifiques ne prenaient en compte que les effets positifs. Il est donc important d’étudier avec rigueur les articles sur le sujet pour voir :

- quel est le scénario de référence (par exemple, est-ce qu’on a pris le pire scénario de référence pour maximiser les effets positifs ?),

- quel est le contexte d’implémentation et comment il évolue ?

- quels sont les effets considérés et pourquoi (notamment si aucun effet négatif a été pris en compte) ?

Nous verrons en pratique plus bas dans notre analyse ce qu’il se passe quand ces points de méthode ne sont pas respectés.

Au niveau national, prend-t-on en compte le numérique comme levier de transition ?

Il est aujourd’hui très rare de voir des engagements d’État ou des feuilles nationales de route de décarbonation mentionner et quantifier des solutions numériques au-delà de quelques solutions typiques comme le covoiturage. À plus grande échelle, le GIEC est aussi avare en détails sur la question numérique au-delà des quelques mots-clés habituels (automatisation, efficacité, etc.).

La première difficulté est que le secteur numérique n’est généralement pas comptabilisé comme un secteur à part entière dans le bilan carbone d’un pays. La France devrait être un des premiers pays à isoler le secteur numérique dans sa prochaine Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC 3). La deuxième difficulté est que les effets sont relativement diffus. À titre d’exemple, la SNBC 2 n’identifie directement aucun levier numérique. Notons que des travaux en cours tentent d’identifier les leviers numériques dans les prochaines contributions nationales déterminées (NDC).

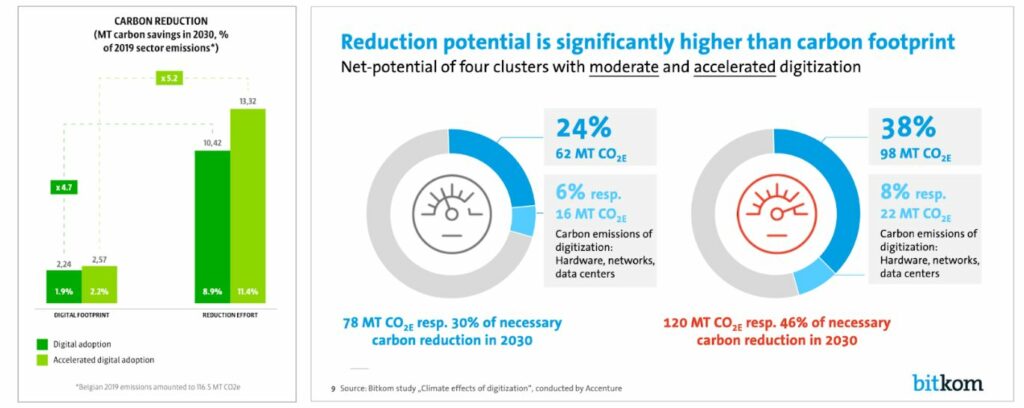

La plupart des rapports identifiant des effets au niveau national viennent principalement du secteur privé. Par exemple, Accenture et Agoria, la fédération professionnelle belge des industries technologiques, estimaient en 2022 que la numérisation pourrait réduire de 10% les émissions de la Belgique d’ici 2030. En 2021, un autre rapport par Accenture et Bitköm, la fédération professionnelle allemande du secteur numérique, estimait lui aussi qu’une numérisation accélérée pourrait réduire de 120 MtCO2e les émissions allemandes d’ici 2030.

À droite : résultats du rapport d’Accenture et Bitköm en Allemagne.

Nous trouvons quelques rapports de cet acabit dans quelques pays mais rares sont les estimations chiffrées venant directement des États. Pour comprendre les chiffres présentés dans ce type de rapport il est nécessaire de remonter à leur source méthodologique, c’est-à-dire les rapports mondiaux de GeSI et GSMA. Disons pour l’instant qu’il ne vaut pas mieux les prendre en compte. Pour comprendre cette position, revenons alors de quelques années en arrière et passons aussi à l’échelle supérieure.

Au niveau mondial, sait-on si le numérique peut faire baisser les émissions ?

L’idée que la numérisation fait plus partie de la solution que du problème environnemental a lentement été mise en place à partir de 2002 et 2006 avec les rapports de la WWF puis par les travaux du Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI), une association composée d’entreprises de la tech travaillant sur les sujets de transition depuis 2001, et ceux de la GSMA, organisation professionnelle mondiale des opérateurs de télécommunications.

Ces rapports vont être très influents dans la diffusion, au sein des institutions publiques et privées, de l’idée que la numérisation a par défaut une vocation soutenable. Ils vont aussi avoir une ‘descendance’ à travers des rapports à l’échelle nationale comme vu plus haut.

Cette idée d’une numérisation soutenable va être accompagnée de quelques chiffres chocs : la numérisation pourrait réduire jusqu’à 20% les émissions globales (GeSI) ou encore, 1 gramme de CO2e émis dans le secteur numérique permet de réduire 10 grammes de CO2e dans d’autres secteurs.

Si les affirmations issues de ces rapports sont vraies alors il s’agirait d’une très bonne nouvelle et nous permettraient d’aller travailler sur les transitions d’autres secteurs. Il est quand même nécessaire de vérifier les sources de ces chiffres, les hypothèses et les méthodes de calcul afin de déterminer si au moins la tendance et les ordres de grandeur sont suffisamment robustes pour que nous n’ayons plus à nous préoccuper de la question numérique.

En 2021, j’ai repris en détail les rapports les plus souvent cités pour faire cet exercice de vérification : ‘SMARTer 2030’ de GeSI et ‘The Enablement Effect’ de GSMA. Commençons par le premier, ‘SMARTer 2030’ suggère que pour 1,25 GtCO2e émis par le secteur numérique en 2030, 12,08 Gt seraient évitées dans d’autres secteurs, soit 20% des émissions mondiales. Sur ce total phénoménal, 3,6 Gt évitées seraient liées à la mobilité, 2,7 Gt dans l’industrie, 2 Gt dans l’industrie et les bâtiments et 1,8 Gt dans l’énergie.

Faire confiance aux rapports ?

Pour comprendre le niveau de confiance à attribuer à ce rapport, il suffit de regarder les hypothèses retenues et ce qu’on appelle le scénario de référence, c’est-à-dire, les trajectoires retenues d’émissions sans numérisation.

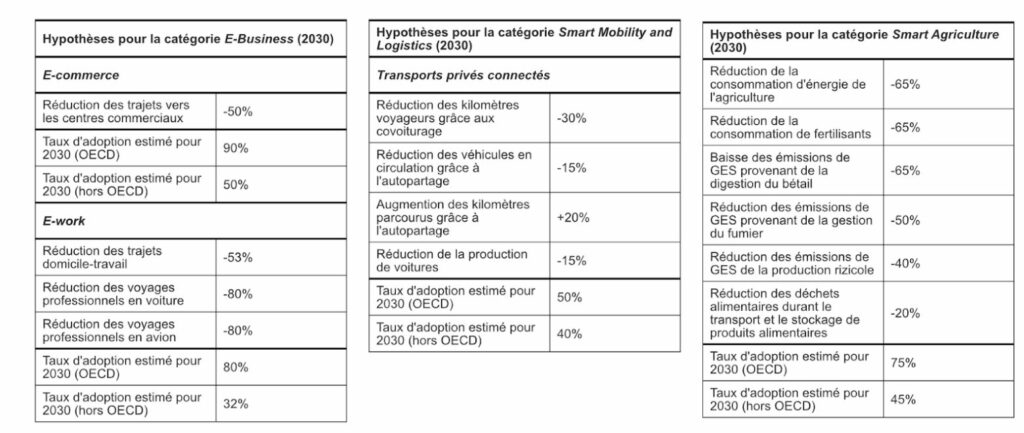

Les hypothèses dans les secteurs présentant les plus fortes émissions évitées semblent irréalistes, d’autant plus que nous sommes maintenant proche de la date butoire de 2030. Les immenses émissions évitées dans la catégorie chapeau appelée ‘Mobility’ sont explicables par les hypothèses de départ : réduction des trajets domicile-travail de 53%, réduction des voyages professionnels en voiture et en avion de 80%, à hauteur de 80% d’adoption de ces pratiques dans les pays OCDE et 32% dans le reste du monde.

Dans le secteur agricole, il est fait l’hypothèse que la consommation d’énergie du secteur, ainsi que l’usage de fertilisants, vont baisser de 65% d’ici 2030 avec une adoption de 75% dans l’OCDE et 45% dans les autres pays. Il n’est pas nécessaire de faire la liste des hypothèses dans les autres secteurs mais elles suivent une logique similaire. Ces hypothèses sont basées soit sur d’autres rapports soit par des entretiens internes ou avec des experts sectoriels mais il est très complexe d’avoir une source claire. J’ai résumé ci-dessous quelques hypothèses pour la catégorie ‘Mobility’ et ‘Agriculture’.

L’autre aspect intéressant des rapports GeSI est qu’ils comparent généralement un scénario de numérisation avec un scénario de référence où les émissions suivent une trajectoire pessimiste (dite Business-as-Usual), ce qui augmente de fait les émissions évitées potentielles. Cependant, rapport après rapport, les réductions annoncées ne se concrétisent pas et les estimations d’émissions évitées repartent toujours d’un point plus haut.

Le graphique ci-dessous illustre ce point et montre aussi que la trajectoire du scénario de numérisation du dernier rapport ‘SMARTer 2030’ amène en fait aux réductions attendues par le respect des contributions nationales déterminées (quelque soit leur validité), soit la trajectoire de référence réelle. Les rapports allemands et belges présentés auparavant suivent aussi la même ‘rigueur’ méthodologique et leurs conclusions sont à interpréter de la même façon que celle du rapport GeSI. Tout change et rien ne change.

Fact-check : un ratio d’1 gCO2e émis pour 10 gCO2e évités ?

Le rapport ‘The Enablement Effect’ de la GSMA est plus récent et se concentre particulièrement sur les émissions évitées grâce aux technologies mobiles. En substance, ce rapport estime que si les émissions des technologies mobiles (c’est-à-dire les opérateurs télécom) étaient de 220 MtCO2e en 2018, les émissions évitées étaient de 2 135 MtCO2e la même année. Le ratio 1 gCO2e émis pour 10 gCO2e évités vient généralement de ce rapport. Contrairement, à ceux de GeSI, ce rapport regarde en arrière pas en avant, ce qui est généralement un bon signe pour éviter des extrapolations hasardeuses.

La répartition des émissions évitées est aussi différente : 39% d’entre elles, soit 832 Mt, proviennent du partage d’habitation (AirBnb, couchsurfing, etc.), des conférences audio, des appels vidéo personnels, du commerce et des banques en ligne. Ces résultats méritent de se pencher plus en détail sur la méthode de calcul.

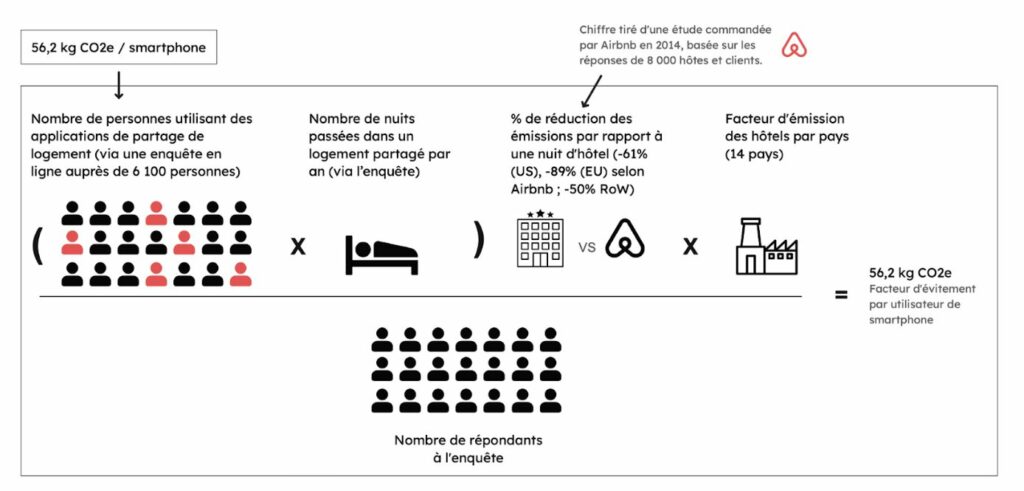

Prenons ici l’exemple des 221 MtCO2e évitées uniquement par le partage d’habitation. Cette quantité est obtenue en multipliant un facteur d’émissions évitées par smartphone pour cette activité, soit 56,2 kgCO2e par smartphone par an, par le nombre de smartphones utilisés sur Terre la même année, soit 3,94 milliards. Cette multiplication implique que l’activité en question, le partage d’habitation, peut être pratiquée partout sur Terre à partir du moment où des smartphones sont utilisés.

56,2 kgCO2e évités par smartphone ?

C’est une extrapolation très hasardeuse, d’autant plus que le nombre d’utilisateurs d’Airbnb en 2018 était aux alentours de 150 millions (3,8% de 3,94 milliards). Toutefois, la véritable interrogation concerne le facteur de 56,2 kgCO2e évités par smartphone. La logique est expliquée dans le graphique ci-dessous. Cela repose sur les réponses de 6 100 personnes à un questionnaire en ligne sur leurs habitudes d’usage de smartphones. Il est tout simplement demandé combien de personnes dans l’échantillon utilisent ce type d’applications, pour combien de nuits par an.

À partir de là, un facteur de réduction d’émissions d’une nuit dans un Airbnb par rapport à une nuit à l’hôtel est appliqué : -61% aux États-Unis, -80% en Europe, -50% dans le reste du monde. Ce chiffre est tiré d’une étude d’Airbnb de 2014, introuvable aujourd’hui, et ne permet pas de comprendre ce qui réduirait tant les émissions par rapport à une nuit à l’hôtel. Bref, cette méthode consiste à extrapoler les réponses de 6 100 à l’ensemble des utilisateurs de smartphone sur Terre pour une activité loin d’être globalisée et à partir d’hypothèses extrêmement douteuses.

NEWSLETTER

Chaque vendredi, recevez un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

+30 000 SONT DÉJÀ INSCRITS

Une alerte pour chaque article mis en ligne, et une lettre hebdo chaque vendredi, avec un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

Est-ce que l’IA générative change la donne ?

Une grande partie des discours récents sur la numérisation comme solution pour la transition a reposé sur les affirmations des rapports cités ci-dessus malgré les avertissements donnés par la communauté scientifique spécialisée sur leur manque de bien fondé (Bieser et al 2023, Roussilhe et al 2023, Bieser et al 2024).

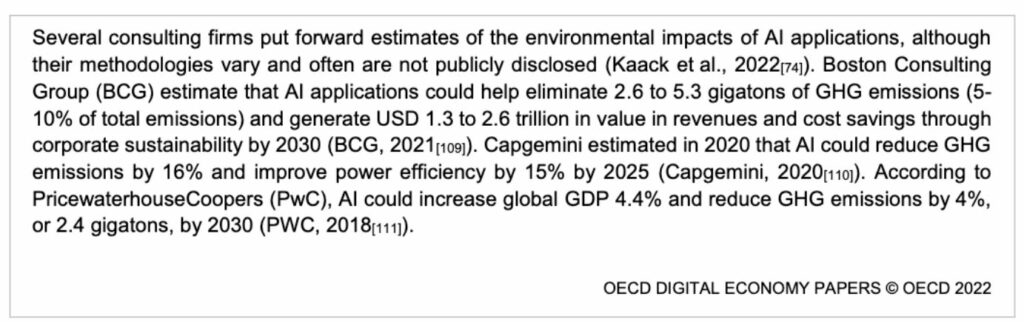

Cette production de discours basée sur des affirmations grandiloquentes d’émissions évitées potentielles est devenue habituelle depuis plus de 20 ans et se répète aujourd’hui avec les affirmations d’émissions évitées grâce à l’IA générative, comme le montre ci-dessous les estimations répertoriées par l’OCDE. Même si les méthodologies ne sont pas communiquées, il est fort à parier que ces dernières sont plus ou moins proches de la qualité des rapports de GeSI et de la GSMA.

Même des économistes du climat renommés come Nicholas Stern publient de nouveau des estimations où il est fait l’hypothèse, via une approche macroéconomique simple, que le développement de l’IA permettrait d’éviter entre 3,2 et 5,4 GtCO2e par an entre 2023 et 2035 (Stern et al 2025). Au-delà de la méthodologie tout à fait discutable, il faut retenir que ce type de chiffres ne présentent que des émissions évitées potentielles, ils ne disent rien des émissions évitées réelles et comment les obtenir sur le terrain.

Ce type d’affirmations permet de nourrir un autre trope connu dans notre communauté scientifique : l’inévitabilité de la numérisation pour atteindre les objectifs de transition climatique. Nous l’avons vu avant et nous voyons une nouvelle itération aujourd’hui avec l’IA générative. Du point de vue de la production des discours, pas grand chose n’a changé malheureusement.

Conclusion : toutes les estimations globales d’émissions évitées grâce à la numérisation sont tellement faibles d’un point de vue méthodologique ou font face à de telles incertitudes qu’il ne faut pas les prendre en compte. Dans la communauté scientifique spécialisée quasiment personne ne s’est aventuré dans de telles estimations pour ces mêmes raisons.

Aujourd’hui, on tient pour preuve des estimations (très) hasardeuses d’émissions évitées potentielles sans que l’on sache comment elles deviennent réalité et sans que l’on puisse les observer à une échelle significative aujourd’hui.

Toutes les solutions ne se valent pas

Il apparaît clairement que les rapports industriels mentionnés plus haut ne constituent pas des sources d’information fiables et ne doivent pas être pris en compte dans la décision publique. Il est donc nécessaire de faire le ménage dans tout le flou conceptuel dont nous héritons.

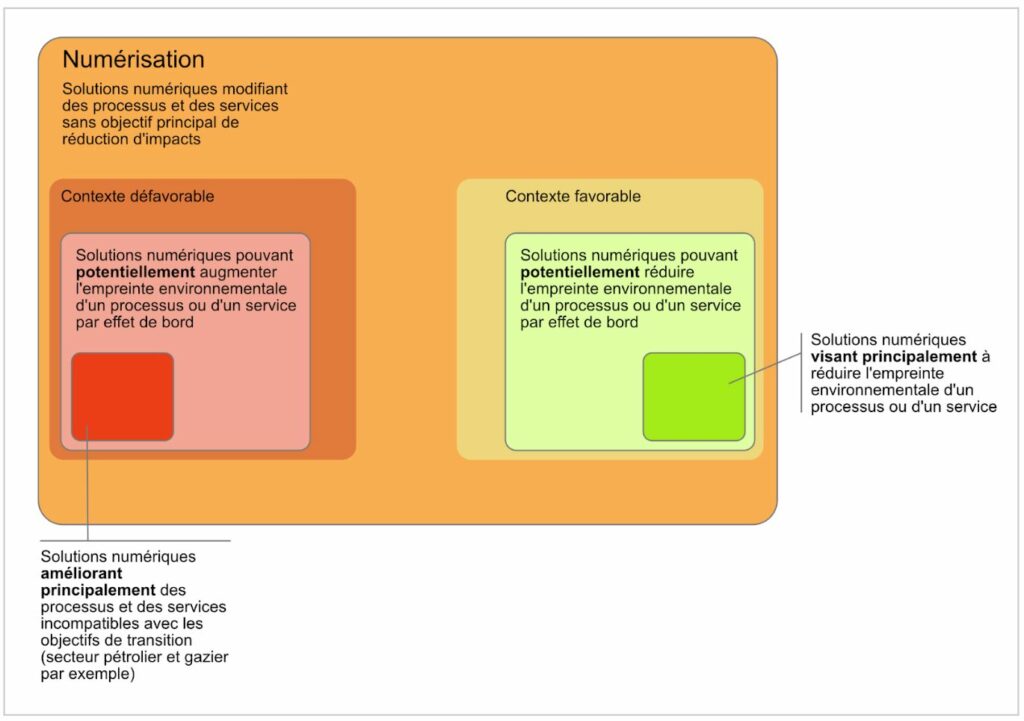

La grande majorité des solutions numériques ne visent pas à réduire l’empreinte environnementale d’un processus ou d’un service. Elles visent plutôt à rendre plus efficace ou plus accessible un processus ou un service (réduction de la matière/coût par unité, réduction des coûts d’accès à un service, amélioration de la productivité, etc.).

Dans ce cas, nous faisons souvent l’hypothèse que cette amélioration de l’efficacité (optimisation), à production/consommation constante, aura comme effet de bord une réduction de l’impact environnemental sans que cela soit vraiment l’objectif principal et que le résultat soit vérifié ou avéré. De même, l’effet de bord peut aller dans l’autre sens et un sous-ensemble de solutions numériques peut augmenter l’empreinte environnementale liée à certaines activités, notamment dans le secteur gazier et pétrolier. Par exemple, le cabinet Wood Mackenzie a publié un rapport en septembre 2025 estimant que grâce aux nouvelles techniques d’IA nous pourrions extraire jusqu’à 1 000 milliards de barils de pétrole en plus dans les sites d’extraction existants d’ici 2050.

Finalement, seulement un petit sous-ensemble de solutions numériques visent principalement à réduire l’empreinte environnementale d’une activité et visent aussi à le prouver.

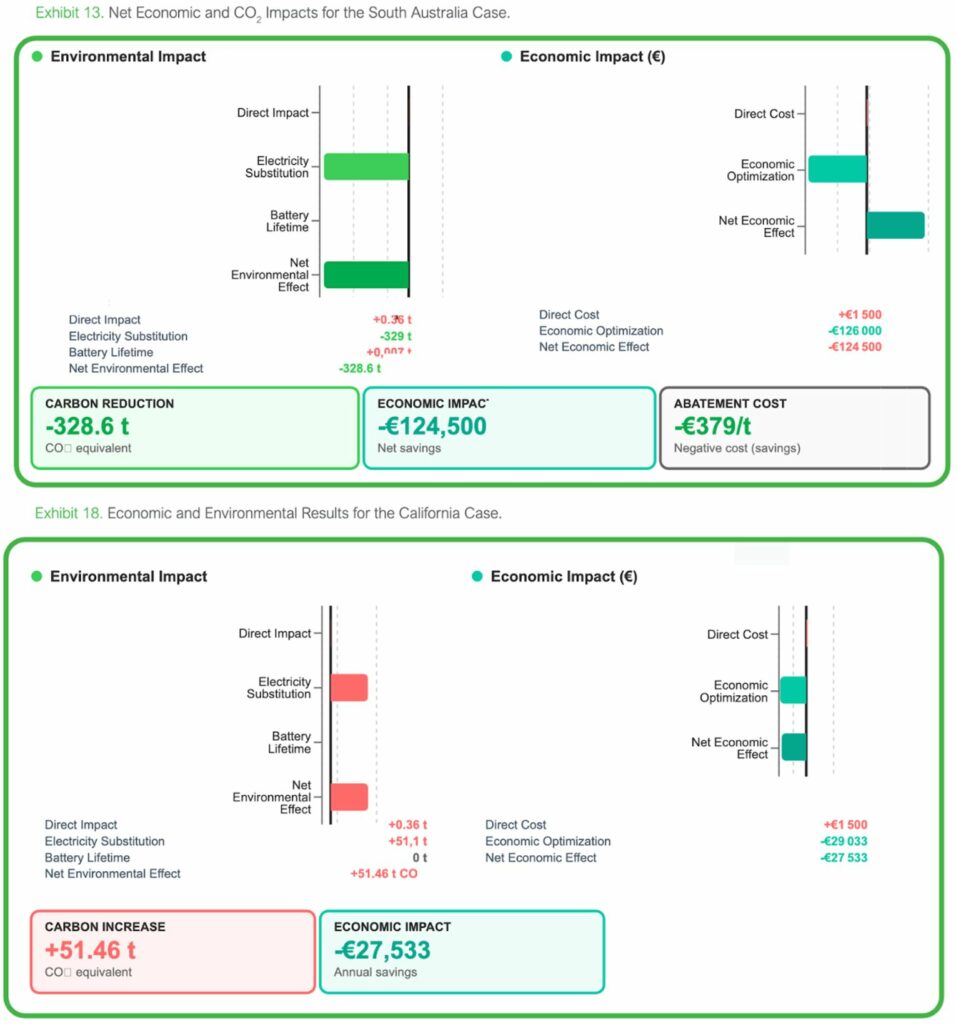

Une étude de cas menée récemment par Schneider Electric et Hubblo (où l’auteur de ces lignes officie) illustre ce point. Nous nous sommes penchés sur l’optimisation par une IA de microgrids sur 11 sites différents sur 3 continents. Une ‘microgrid’ est un système de panneaux solaires et de batteries qui permet une autoconsommation partielle et une revente sur le réseau d’électricité local. Une microgrid peut donc substituer de l’électricité potentiellement carbonée issue du réseau local de distribution par une électricité d’origine solaire produite sur site, réduisant in fine les émissions GES d’un site équipé de ce système. Schneider Electric peut ajouter à une microgrid une solution d’optimisation par IA qui a pour seul rôle de réduire les dépenses énergétiques à partir d’une prévision du prix de l’énergie, des conditions météo, de l’état du réseau, etc. À partir des données réelles de consommation, nous avons observé que seulement 3 sites sur 11 équipés de microgrid avec optimisation IA produisent une réduction nette d’émissions de GES.

La cause est très simple : dans certains pays, l’électricité d’origine fossile peut coûter moins que l’électricité d’origine renouvelable ou tout simplement le prix de l’électricité est très variable (volatilité supérieure à 50× au cours d’une même journée sur la grille californienne) . Si le modèle d’IA a pour seul but de réduire les dépenses il favorisera ce qu’il coûte le moins cher, quelque soit la source d’énergie. De même, dans les pays où l’électricité est fortement décarbonée, les impacts nets sur les GES sont marginaux. Ce cas illustre bien qu’optimisation économique ne rime pas toujours avec réduction de l’empreinte environnementale et qu’il y a une marge de progression très importante avant de produire des gains environnementaux nets.

Réunir les bonnes conditions

La question des conditions de réussite et d’échec de réduction d’impacts grâce à une solution numérique permet de clarifier un second point très important : une solution n’a pas d’effets en soi. C’est la rencontre d’une solution dans un contexte qui produit un effet. Dans un contexte différent, il ne faut pas forcément s’attendre à des effets similaires.

Pour le dire simplement et d’un point de vue environnemental, ce ne sont pas les solutions qui ‘scalent’, c’est les conditions favorables d’un contexte d’implémentation d’une solution qui se reproduisent, ou non.

Une question reste en suspens : sait-on aujourd’hui mieux déterminer si une solution numérique est néfaste ou bénéfique pour l’environnement ?

Au-delà des aspects méthodologiques, c’est une question de fond sur le numérique. Si on ne sait pas si la numérisation sert à la transition, alors que fait-on du secteur ? Le problème est qu’une grande partie de cette infrastructure a déjà été construite, que l’on veuille ou non, et que nous devons essayer de mobiliser une partie de cette infrastructure dans la bonne direction quand c’est possible – et démobiliser la partie plus néfaste.

Les enjeux fondamentaux d’une numérisation soutenable

Le premier enjeu est de trouver la bonne échelle d’analyse. Généralement, les évaluations d’impacts nets sont faites à l’échelle d’une solution d’entreprise et dans un contexte d’application très restreint.

À partir de ces résultats, de nombreuses entreprises sont alors tentées de dire que si leur solution x a réduit de n% les émissions GES dans le contexte y alors elle peut produire les mêmes résultats partout où la solution x est déployée. Cela est bien évidemment loin d’être le cas en réalité.

Dans une logique similaire aux ‘petits gestes’ il est fait l’hypothèse que l’accumulation de solutions positives, aussi minimes soient-elles, produit un effet cumulatif majeur donc que toutes les solutions avec un bilan net positif sont bonnes à prendre. Si on prend la question dans l’autre sens et que l’on se demande quelles solutions numériques peuvent aider significativement un pays comme la France à atteindre ses objectifs de décarbonation, alors il ne s’agit plus de regarder la solution d’une entreprise à petite échelle mais bien les solutions génériques qui ont un impact substantiel à l’échelle nationale et/ou internationale.

À cette échelle, nous savions concrètement peu de choses. Mais les travaux récents de l’ADEME, auquel l’auteur de ces lignes a participé, ont permis de clarifier cette question. Nous avons sélectionné des solutions numériques supposées avoir un gain environnemental et avons estimé leur impact net dans le contexte français et dans de nombreux secteurs (transport d’électricité, télétravail, agriculture, transport, etc.). Même dans des conditions favorables, les solutions numériques étudiées contribuent entre 0,2 et 2,2% aux sous-objectifs de décarbonation des secteurs concernés. C’est déjà bien, mais cela ne constitue pas un levier de transition majeur et cela ne prend pas en compte les autres impacts environnementaux.

Le deuxième enjeu fondamental est de trouver des solutions qui permettent des bénéfices environnementaux nets sur le long-terme pas seulement sur les quelques premières années. Les politiques de transition écologique doivent s’inscrire dans la durée donc il faut déterminer des solutions numériques qui tiennent la distance.

Ce deuxième point fait néanmoins face à une contrainte forte. Une grande partie des solutions numériques ‘net’ positives pour l’environnement ont des rendements décroissants, c’est-à-dire que plus le temps passe moins elles permettent d’éviter des émissions de GES. Ce point peut surprendre mais c’est plutôt une bonne nouvelle. Plus une société se décarbone moins il y a de carbone à éviter ou à ajouter.

Par exemple, aujourd’hui le télétravail permet d’éviter des trajets majoritairement faits en voiture thermique. Or, dans une société qui réussit sa transition, les voitures thermiques sont remplacées par des voitures électriques (ou pas remplacées pour favoriser d’autres transports), donc il y a moins de carbone à éviter du côté des transports lors d’un jour de télétravail.

De la même façon, un système intelligent de gestion du chauffage aura de moins en moins d’émissions GES à éviter au fur et à mesure que l’isolation devient meilleure et que les moyens de chauffage deviennent moins carbonés. En somme, faire l’hypothèse que les solutions numériques permettront d’éviter de plus en plus d’émissions à grande échelle, c’est généralement faire l’hypothèse que la transition écologique échoue.

Conclusion

Il est loin d’être démontré que la numérisation aide à la transition écologique, bien au contraire. Nous disposons d’un faisceau de preuves assez mince pour défendre l’idée que la numérisation, en tant que phénomène global, aide de façon substantielle aux objectifs de transition écologique.

L’hypothèse la plus probable aujourd’hui, renforcée par les travaux de recherche et de terrain en cours, est que la numérisation, à l’échelle macroscopique, accompagne les tendances mais ne les renversent pas.

Si les politiques environnementales d’un pays vont dans le mauvais sens, la numérisation accompagnera cette tendance, parfois en permettant une moindre augmentation des impacts, parfois en amplifiant des activités néfastes. Si la tendance est bonne, alors la numérisation peut accompagner de façon modeste voire marginale mais aussi avec des rendements décroissants.

Le numérique ne constitue pas un levier majeur de la transition écologique, il peut être un levier modeste quand les bonnes conditions sont réunies. Toutefois, la contribution du numérique au développement des énergies fossiles ne doit pas être sous-estimée. Ainsi, il y a peu de chances que le numérique serve à la transition à l’échelle globale aujourd’hui, et nous ne disposons pas de preuves qu’il le fera demain, notamment dans un monde qui ne respecte pas ses objectifs de l’Accord de Paris.

26 Responses

Oui, le “numérique” a un impact ,qui plus est croissant sur le carbone et bien entendu sur toutes les autres limites planétaires. Ça ne me parait pas occulté mais pas être le sujet central de l’article.

Ce que j’en comprends en substance, c’est qu’on peut légitimement se poser la question suivante : Soit ! je contribue négativement pour 1 mais si j’ai un potentiel de réduction positif de 10, ça peut valoir le coup !

Or je retiens de l’article (même sans chercher à comprendre dans le détail les éléments qui l’illustrent) que :

1- la méthodologie d’évaluation, le choix des périmètres et les extrapolations dans les études menées posent question. (sincérité des intentions, complexité objective du calcul, etc.)

2- tant que l’intention n’est pas sincèrement de réduire globalement et massivement les impacts, l’existence d’un outil technologique de plus en plus puissant ne suffira pas à inverser la tendance. (Je me souviens de la bureautique dématérialisée qui devait supprimer l’usage du papier )

Ayant travaillé dans le domaine des solutions numériques d’efficacité énergétique, je me suis aperçu bien vite que les solutions de mesure et d’analyse des consommations énergétiques étaient incontestablement efficaces pour servir la réduction des consommations. Mais l’objectif avéré était avant tout de développer un business en vendant des solutions technologiques de plus en plus sophistiquées offrant des tas de fonctionnalités, collectant et analysant des tonnes de données sans être nécessairement suivies de décisions et de moyens pour adresser les gisements d’économies détectés. Avec une conscience souvent très faible, coté fournisseur et client, des enjeux environnementaux malgré les arguments marketing avancés dans ce sens.

3- Et surtout, faire l’exercice de l’évaluation rappelle que toute technique est originairement et irréductiblement ambivalente. Tout objet technique est, selon B. Stiegler (et d’autres avant lui comme J. Ellul) profondément pharmacologique : il est à la fois poison et remède, puissance curative potentielle si utilisé avec mesure ET puissance destructrice dans ses usages démesurés.

Comme un médicament plus puissant et concentré, L’IA apporte un degré de magnitude supplémentaire dans la puissance curative ET délétère des outils numériques. En augmentant la magnitude des effets possibles dans les 2 sens, on augmente du même coup l’imprévisibilité et la dangerosité.

Voir [ https://arsindustrialis.org/vocabulaire-ars-industrialis/pharmakon ]

Bonjour

Il faudrait peut-être préciser que le numérique sert avant tout à augmenter la production et la consommation, c’est-à-dire à alimenter la croissance ; laquelle consomme évidemment toujours plus de ressources. Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, la consommation matérielle devrait doubler d’ici 2060 (https://www.resourcepanel.org/reports), bien aidée en cela par le numérique. Les scénarios “d’émissions évitées”, non seulement sont irréalistes du point de vue même de ceux qui les produisent (c’est-à-dire : les grandes entreprises), mais confondent l’efficacité avec la sobriété. Par exemple la visioconférence est aussi une manière de réduire le coût de transport et de rendre rentable le fait de travailler avec l’Australie. Appeler ça “effet rebond” relève de l’escroquerie. A ce compte-là, la recherche de la croissance peut se définir comme le fait de chercher sans cesse à produire de “l’effet rebond”. Il est dommage également que les rares études scientifiques qui montrent que le bilan global est évidemment négatif ne soient pas citées, et que l’article ne prenne pas le temps de situer et et définir les concepts-clé du débat, qui existe en effet depuis une vingtaine d’années : efficacité, sobriété, IT for green, Green IT etc.

Amicalement

FF

Merci pour cette remise en contexte !

Je pense qu’il faut revenir un peu sur Terre. Est-ce que les effets technologiques de la physique quantique sont écologique? Avant 1950, énergie à faible émission via la réaction en chaine et bonne geste des déchets donc sous un certain angle jancoviciste oui. Après 1950, Hiroshima et Nagasaki, repose entièrement la cadre. Le problème de la technique est-elle utilisée par les sociétés avancées comme un développement naturel allant de soi, mais il n’existe pas d’antidote. On ne peut pas inverser le cours des choses quand des techniques aussi invasives que le numérique structure la société. Comment prendre en compte, l’effet sanitaire du numérrique sur les jeunes enfants, comment prendre en compte les effets de l’IA générative sur les capacités cognitives à long terme, celle de la surveillance de masse, du contrôle de l’information ou des 20 milliard investis par l’armée amércaine pour une solution Palantir. Est-ce une bonne chose que de noter le niveau de propreté des toilettes dans un aéroport via un dispositif numérique en réseau?

La rationalité a des limites. Les scientifiques semblent ignorer que les questions fondamentales se tranchent en philosophie et c’est connu depuis la nuit. Est-ce une effet de la techniques que cet aveuglement? Lire Karl Popper pourrait aidé sur la vérité en science… Mais lire est-ce efficace aujourd’hui?

Vous avez tellement raison !

petite coquille : “come Nicholas Stern” -> “comme Nicholas Stern”

petite coquille : “come Nicholas Stern” -> “comme Nicholas Stern”

> Mais les travaux récents de l’ADEME, auquel l’auteur de ces lignes participe, ont permis de clarifier cette question. Nous avons sélectionné des solutions numériques supposées avoir un gain environnemental et avons estimé leur impact net dans le contexte français et dans de nombreux secteurs (transport d’électricité, télétravail, agriculture, transport, etc.).

C’est possible d’avoir un lien vers cette étude ?

Je travaille chez un opérateur telecom français, j’utilise cette métaphore pour essayer de faire réagir mes collguèges et dirigeants :

Pour un numérique responsable : et si on arrêtait de fabriquer des SUV pour se mettre enfin aux vélos ?

L’urgence nous commande d’inventer le vélo numérique : un jour, il n’y aura plus de pétrole pour nos SUV technologiques, mais le besoin de mobilité (numérique) restera. Il faut anticiper.

La concurrence et la régulation nous enferment dans la course aux SUV : comme la Reine Rouge, nous courons toujours plus vite pour rester à la même place, sans remettre en cause le modèle.

Nous vendons des SUV en les appelant vélos : greenwashing, promesses de sobriété sans changement structurel… mais un SUV reste un SUV, même peint en vert.

Transformer un SUV en vélo ? Une illusion. Il faut repartir de zéro : concevoir, former, industrialiser des solutions sobrement conçues dès l’origine.

L’enjeu n’est pas de perfectionner les SUV, mais de former des réparateurs et des constructeurs de vélos : des compétences, des infrastructures, une filière. Pas des usines à SUV.

Chaque SUV fabriqué aujourd’hui vole des ressources à nos vélos de demain : temps, argent, talents, énergie… et aggrave notre dépendance à un modèle insoutenable.

Le bon moment pour basculer ? Hier. Le suivant ? Aujourd’hui. Demain, il sera peut-être trop tard : manque de ressources, contraintes réglementaires (net zéro), pénurie de compétences, ou crises géopolitiques.

Vous avez raison il faut prendre les problèmes par le bon bout. Vive la sobriété.

Je me trompe où vous donnez une importance disproportionnée à un seul des enjeux écologiques ?

Mesurer le CO2 émis ou non, c’est bien… mais il ne s’agit-là que d’une seule des 9 limites planétaires définies à Stockholm, dont 7 seraient déjà franchies.

Pour le dire très simplement et concrètement, éradiquer de grandes forêts grâce à des tronçonneuses solaires n’aurait rien d’écologique !

En l’occurrence, éradiquer de grandes forêts serait comptabilisé comme des émissions de CO2 (destruction du stock + perte du puits de carbone).

Va pour le gag de la tronçonneuse.

Et pour le reste, les autres limites planétaires ?

L’écologie ne se limite pas à la chasse au CO2 !!! (c’est du capitalisme vert)

Cher Daniel, vous faites partie de ces gens qui, à partir sans doute d’un effort louable (ne pas limiter la cause environnementale uniquement au CO2), ont complètement perdu les pédales… Le GIEC compte des milliers de scientifiques, et je ne pense pas qu’un·e seul·e soit d’accord avec l’idée que la réduction des émissions de CO2 constitue du “capitalisme vert”. Cette phrase est totalement caricaturale et vous devriez sérieusement vous poser la question de la qualité de vos sources d’information.

Je pense que vous m’avez mal compris. Vous devriez relire, plus attentivement !

C’est le fait de SE LIMITER à la chasse au CO2 qui est constitutif d’une logique de capitalisme vert. L’objectif est alors de continuer la course aux profits, la croissance économique et le massacre généralisé, mais sous une forme prétendument écoresponsable, propre ou “verte”, parce que décarbonée. Seulement décarbonée, le reste on s’en fout…

Bien évidemment qu’il faut faire la chasse au CO2 (et aux autres gaz à effet de serre), mais on ne peut pas SE BORNER à cela !

Votre façon de transcrire ma phrase en en la transformant sous la forme “la réduction des émission des CO2 est du capitalisme vert” et au surplus soit malhonnête, soit le fruit d’une lecture très inattentive de votre part. Dans ces conditions, votre réponses est très inadéquate (avant de prétendre connaître les sources d’information des auttres… on doit se préoccuper de lire attentivement !)

Au surplus, vous pourriez vous dispenser des “attaques personnelles” du type “vous faites partie de ces gens” (vous ne me connaissez pas !) ou encore “ont perdu les pédales” (vous n’en savez rien non plus !).

Tout cela sur la base d’une intervention que vous n’avez probablement tout simplement pas comprise (pourtant, c’est assez clair).

« Le problème est qu’une grande partie de cette infrastructure a déjà été construite, que l’on veuille ou non, et que nous devons essayer de mobiliser une partie de cette infrastructure dans la bonne direction quand c’est possible – et démobiliser la partie plus néfaste. »

Quelle est la bonne direction pour mobiliser l’infrastructure existante du numérique?

Quelle est la place du numérique dans un monde de demain durable et désirable?

Ce n’est pas tant la difficulté éprouvée à lire l’article, intéressant au demeurant, qui me chiffonne. C’est plutôt le postulat de l’existence du numérique et sa contribution ou non à la transition écologique sans questionner l’empreinte carbone de ce même numérique, de ce qu’on appelle “numérique”. Françoise le remarque aussi dans son commentaire. Mon propos ne s’arrête pas à l’IA. Quid d’une analyse de cycle de vie d’un smartphone ou d’un ordinateur ou d’un panneau solaire ou d’un panneau photovoltaïque ou des voitures/vélos électriques… ? On ne peut pas traiter le sujet de la décarbonation sans parler de la production et du fonctionnement du numérique.

Je pense qu’ils ont fait des articles sur les impacts du numérique. L’ADEME a de nombreux rapports là-dessus, vidéos d’Aurore Stephant…

En l’occurence là c’est pour voir si le numérique peut aider à la transition 🙂

La meilleure façon de répondre à la question posée, c’est d’arrêter le numérique en France seulement et voir ce qui se passera ensuite dans notre pays, en comparaison avec l’extérieur. Nous avons d’autres exemples, l’industrie automobile française, nos centrales nucléaires, nos barrages hydroélectriques, etc… Nous serons donc dans la transition écologique vertueuse, mais plus du tout dans l’économique, donc pauvre finalement… D’un autre côté, plus de robots, plus de numérique, etc.. ça me rappelle l’Albanie, la Corée du Nord, etc… C’est une question ! Personnellement, le numérique me fait chier…

Je me trompe peut-être, mais je ne suis pas certain que vous ayez les droits d’utilisation de cette image AFP, à moins bien sûr que vous disposiez d’une licence avec l’agence. Ce serait dommage que ce ne soit pas le cas : les photographes, comme celui de l’AFP ici, méritent que leur travail soit respecté et correctement rémunéré.

Bonjour, Bon Pote a un contrat avec l’AFP.

Merci pour cette analyse. On s’en doutait, c’est confirmé selon une approche structurée, c’est mieux.

Je rejoins le premier commentaire : j’ai du mal à comprendre la cible de beaucoup d’articles “Bon pote” ces derniers temps. Les sujets sont très intéressants, mais à chaque fois j’ai l’impression de faire face au même problème : l’auteur est sans doute brillant, mais il peine visiblement à vulgariser. Du coup, je ne suis même plus sûre de savoir si je suis “censée” lire vos articles ? Est-ce que votre site s’adresse à un public différent comparé à vos réseaux sociaux ? J’ai l’impression que le placement d’un site comme “Our world in data” est plus lisible, mais malheureusement c’est en anglais et ça m’épuise !

Intéressant mais assez indigeste. J’ai dû lire chaque paragraphe à plusieurs reprises et encore je n’ai pas tout compris. Ce serait bien d’avoir pitié des non spécialistes. Un abstract serait bienvenu. En outre, il me semble que l’IA induit de grandes dépenses énergétiques qui ne sont pas mentionnées.

Petite remarque annexe : ce serait bien de relire un texte avant de l’envoyer pour éviter les coquilles (comme à la place de comment, qu’est-ce qui à la place de ce qui, ce type… ne présentent, une négation mal placée etc.). Quand on a déjà du mal à comprendre, la forme joue un rôle déterminant.

Bonjour, Bon Pote je vous adore, mais par pitié pas d’articles aussi longs… ça me décourage d’avance de le lire, et pourtant l’éco-conception et le numérique repsonsable c’est mon combat !