|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Le « SAF » ou Sustainable Aviation Fuel, est depuis longtemps érigé en mesure phare de la décarbonation du transport aérien, qui communique très largement sur le sujet. IATA annonce même sans sourciller que les SAF couvriront 65% des besoins de l’industrie à l’horizon 2050, contre… 0.3% en 2024.

Qu’en est-il vraiment, et faut-il développer les SAF un peu, beaucoup… ou pas du tout ?

Sommaire

ToggleC’est quoi exactement, le SAF ?

Pas un SAF, mais des SAF

Il existe aujourd’hui plusieurs façons de produire du SAF. Pour schématiser, il existe deux grandes familles de SAF :

- Les biocarburants (ou Bio-SAF) : Ce sont pour le moment principalement les HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids), huile de cuisson usagée et graisse animale, globalement plus vertueux que les carburants de première génération, utilisés par le secteur automobile (huile de colza…etc). Il persiste néanmoins une zone d’ombre sur ces derniers, qui ne sont pas vraiment encouragés mais sont autorisés sous certaines conditions. A cette catégorie de bio-SAF s’ajoutent le Fischer-Tropsch (FT, utilisant de la biomasse ou des déchets municipaux) ainsi que les ATJ “Alcohol to Jet” avec l’éthanol comme matière première

- Les carburants synthétiques (ou e-SAF, e-fuels, Power-to Liquid-PtL) : grand espoir et grande promesse du secteur, ils sont très peu utilisés aujourd’hui. En gros on mélange de l’hydrogène à du CO2 dans un procédé, on le verra, très énergivore. On peut enfin classer dans cette catégorie le FT ou ATJ lorsqu’on ajoute du H2 pour optimiser le ratio carbone-hydrogène (dans ce cas on parle aussi de e-BioSAF, qui font parfois l’objet d’une catégorie à part entière)

Aujourd’hui, et en dépit d’une communication assez large sur le sujet, les e-SAF, FT ou ATJ sont très peu utilisés, puisque les HEFA (huiles de cuisson usagées, graisses animales…), représentent pas moins de 95% de la production mondiale de SAF. C’est-à-dire, rappelons-le, 95% de… pas grand chose puisque les SAF ne couvrent que 0.3% des besoins du secteur.

On pollue vraiment moins ?

Imaginez que vous preniez un appareil consommant exclusivement du SAF : et bien les émissions de cet avion dans le ciel seront… exactement les mêmes qu’un appareil volant au kérosène !

C’est-à-dire que la combustion de SAF pollue autant que la combustion de kérosène… En revanche, sur l’ensemble du cycle de vie, la pollution est théoriquement moindre, et peut même être réduite de 85%

L’idée étant que la plante (utilisée pour fabriquer l’huile de cuisson par exemple) a absorbé du CO2 pendant sa vie et ne fait que le relâcher pendant la combustion. Mais ne pensez pas que vous ne polluez pas quand vous volez au SAF, c’est faux (et, on le verra, cette matière première pourrait être utilisée ailleurs…)

Enfin, il est également possible que les SAF aient un effet bénéfique sur la réduction des traînées de condensation, mais davantage de recherche est nécessaire sur ce sujet complexe des effets hors CO2.

Un avantage technique indéniable

Les SAF présentent incontestablement un sérieux atout technique : ils peuvent être utilisés directement (si mixés avec du kérosène) dans les moteurs existants et ne nécessitent donc pas de R&D sur les moteurs eux-mêmes. Aujourd’hui, on autorise jusqu’à 50% de SAF sur des vols commerciaux, et des recherches sont en cours pour pouvoir passer à 100%.

Et ça coûte cher, le SAF ?

Oui. Les écarts de prix varient significativement selon les régions, mais en gros, le SAF coûte entre 2.5 et 5 fois plus cher que le kérosène (il est plus cher en Europe qu’aux Etats-Unis, principalement du fait d’incitations fiscales moins élevées et de critères de durabilité plus élevés). Cet écart de prix est régulièrement évoqué par le secteur comme problème majeur empêchant une production massive de SAF (en premier lieu par l’IATA qui accuse régulièrement les gouvernements pour leur manque d’initiative en la matière). Mais il n’en est rien – le coût du SAF est finalement un sujet assez secondaire qui, on le verra, arrive assez loin derrière un écueil autrement plus problématique : les limites physiques auxquelles l’industrie du SAF va immanquablement se heurter.

Le SAF, c’est plus durable. Vraiment ?

Même si l’on ignore le (pourtant très important) sujet de justice sociale (est-il légitime d’utiliser de précieuses ressources pour l’aérien alors que 80% des gens ne prennent jamais l’avion), le SAF, d’un point de vue purement environnemental, prête clairement à débat :

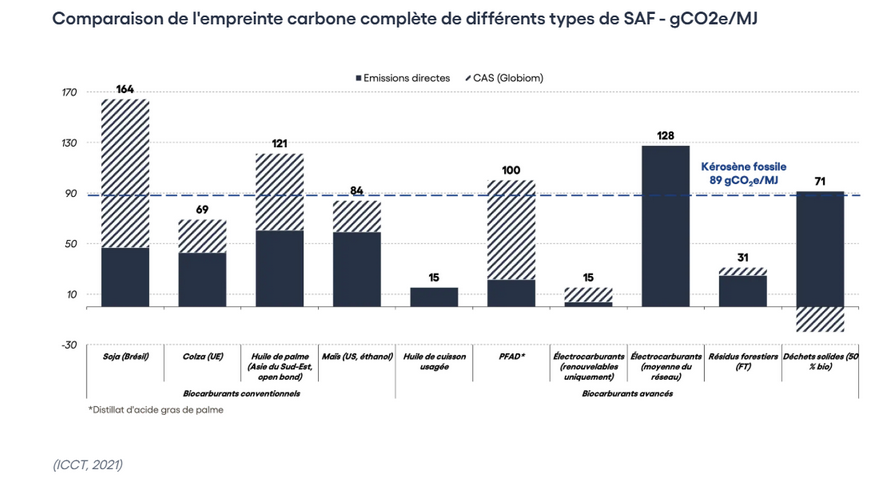

Rappelons d’abord, que dans l’analyse de l’impact environnemental du SAF, il est nécessaire de considérer à la fois les émissions directes (combustion) et les émissions indirectes (exemple l’huile de palme qui contribue à la déforestation en Indonésie), cf le graph ci-dessous.

On voit donc bien que tous les process de fabrication ne sont pas “propres” et que leur impact CO2 peut parfois être supérieur à celui du kérosène. Néanmoins, quand le processus est vertueux, les gains de CO2 semblent réels : l’huile de cuisson usagée ou les e-fuels produits à partir de renouvelables génèrent effectivement jusqu’à 85% d’économies de CO2. Mais alors, où est le problème ?

On commence à parler du maïs et du soja…

Peu voire pas utilisés aujourd’hui pour la production de SAF, le maïs et le soja commencent à faire leur apparition en Amérique du Nord, et leur bilan carbone est très discutable (cf ci-dessus). Aux Etats-Unis, Lanzajet prévoit d’ores et déjà la production prochaine de 350.000 tonnes de biocarburants produits à partir d’éthanol de maïs, à la fois pour du biodiesel… et pour du SAF.

C’est d’ailleurs le moment de signaler que les règles ne sont pas les mêmes partout sur le globe : si l’Union Européenne via son projet Refuel EU exige une baisse d’émissions de 65% pour la certification SAF, le modèle CORSIA lui (appliqué à peu près partout ailleurs), se contente d’une baisse de 10% sur l’ensemble du cycle de vie, ce qui ne démontre pas une ambition démesurée, particulièrement quand on connaît les difficultés pour obtenir un calcul précis en la matière.

Une fraude massive à l’importation ?

En Europe, les SAF sont majoritairement produits à partir d’huile de cuisson usagée. Et 80% de cette huile est importée d’Asie, principalement de Chine. Or, une (énorme) suspicion existe sur la qualité de cette huile, en réalité plus que probablement de l’huile de palme.

En Malaisie, on exporte 3 fois plus… que ce qu’on collecte ! Et comme il existe en Chine un marché parallèle d’huile de cuisson, il est également très probable qu’une partie de l’huile collectée soit en réalité de l‘huile de palme, explique T&E. En résumé, il n’est pas exagéré de dire que plusieurs avions ayant volé avec du SAF récemment ont pollué davantage que s’ils avaient volé avec du kérosène…

Et même si ils sont “propres” : faut-il promouvoir les BioSAF ?

La fraude à l’importation d’huile de cuisson asiatique est un sujet majeur qui a finalement eu assez peu d’échos dans l’industrie ces derniers mois. Mais quand bien même ce sujet n’existerait pas, on peut légitimement se questionner sur l’intérêt environnemental de ces biocarburants.

Passons sur les huiles de cuisson ou les graisses animales : elles représentent certes des débouchés précieux pour les fast-foods ou l’industrie de la viande (dont il faudrait surtout réduire la consommation pour atteindre l’accord de Paris) mais le secteur aérien lui-même reconnaît que les HEFA vont rapidement plafonner.

En revanche, les fameux procédés FT ou ATJ, censés produire de grandes quantités de SAF (voir plus loin), vont générer des besoins colossaux en matière première, résidus agricoles ou déchets forestiers qui servent actuellement d’autres usages (production de matériaux biosourcés, chauffage, retour au sol…). Cette pression sur des écosystèmes déjà fragiles (les forêts souffrent déjà du changement climatique) peut légitimement susciter des craintes puisque l’agriculture et la sylviculture sont déjà responsables du dépassement de 4 des 9 limites planétaires (perte de biodiversité, perturbation des cycles biogéochimiques, changement d’usage des sols et utilisation de l’eau douce).

Procès d’intention ? La fraude massive à l’huile de palme mentionnée plus haut, ou le récent reportage d’Hugo Clément sur la maïs et les méthaniseurs montre que le secteur des biocarburants n’a pas été particulièrement vertueux jusqu’ici.

Les fuels synthétiques : une inefficacité énergétique qui pose sérieusement question

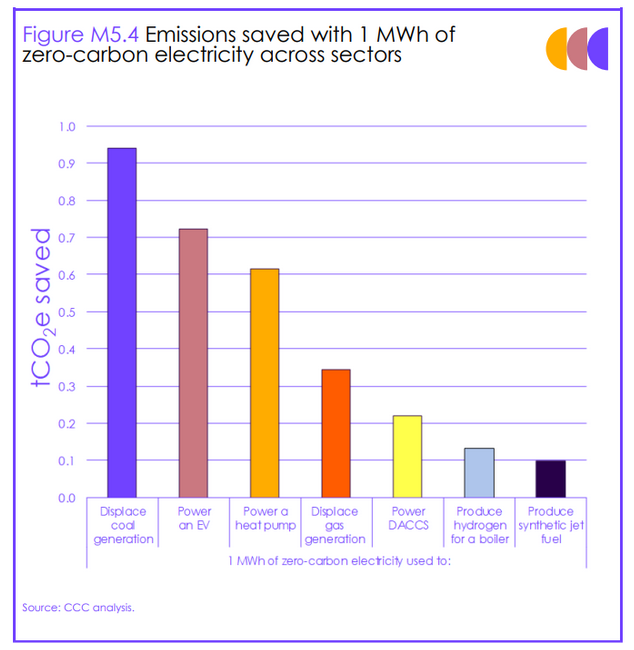

Bien qu’attractif sur le papier, le process de fabrication des e-fuels est extrêmement énergivore (capture CO2, électrolyse de l’eau…), et ainsi très inefficace d’un point de vue énergétique, avec un rendement final compris entre 10 et 20% (16% selon l’ICCT).

C’est un problème absolument fondamental, car il signifie que, pour une quantité donnée d’énergie propre (exemple des renouvelables), on économise quasiment 10 fois plus de CO2 en remplaçant du charbon par cette électricité verte qu’en produisant des fuels synthétiques, comme le montre le graph ci-dessous

Dès lors surgit une question simple : pourquoi devrait-on allouer cette précieuse énergie verte à un secteur qui génèrera des économies de CO2 bien moindres que si elle était allouée à d’autres industries ? Question fondamentale que n’importe quel gouvernement devrait se poser…

“SAF” ou “carburants alternatifs” ?

Si tout n’est pas à jeter dans l’univers du SAF, on voit donc bien qu’il soulève des questions (majeures) sur sa durabilité réelle. C’est pourquoi on peut légitimement s’interroger sur l’adjectif “sustainable” de l’acronyme SAF. Le terme de carburant alternatif, ou AJF / AAF en anglais (alternative Jet/Aviation Fuel) serait plus en phase avec la réalité. C’est d’ailleurs le terme que commencent à employer certains scientifiques dans leurs publications.

Plus spectaculaire : la justice néerlandaise récemment condamné KLM pour greenwashing suite à sa campagne “fly responsibly”. Le SAF y est explicitement mentionné comme trompeur, le terme étant “trop absolu”.

L’éléphant dans la pièce : la quantité de SAF nécessaire rend illusoire toute mise à l’échelle

Entre le moment où vous avez commencé à lire cette phrase et le moment où vous la finirez (2 secondes), le secteur aérien aura brûlé environ… 28.000 litres de pétrole. La consommation du secteur s’élève en effet à 1.2 milliards de litre par… jour soit 14.000 litres par… seconde.

On sent donc d’ores et déjà que tout remplacer par des SAF s’annonce « challenging » comme disent les Américains. D’autant plus que IATA prévoit également un trafic passager plus que doublé (+144%) d’ici à 2050 !

Les biocarburants : tout le monde est (à peu près) d’accord

Aujourd’hui, c’est l’huile de cuisson usagée qui est principalement utilisée pour la production de SAF. Petit calcul rapide : à supposer qu’un McDonald’s collecte 20 Litres d’huile par jour, et que le rendement est optimal dans la production de SAF, il faudrait donc environ 60 millions de McDonald’s dans le Monde pour couvrir les besoins actuels, et environ 180 millions pour 2050. Aujourd’hui, il y a dans le monde… 40.000 McDonald’s. Néanmoins, reconnaissons que le secteur lui-même admet que les quantités de HEFA vont très bientôt plafonner, comme l’a souligné SkyNRG récemment.

En revanche, ce genre de calcul a le mérite de mettre en lumière les quantités faramineuses de matières premières nécessaires à la production massive de SAF. Car en matière de biocarburants (bio-SAF) on aboutit forcément à des ordres de grandeur tout aussi dantesques si l’on parle de FT ou d’ATJ, qui utilisent notamment des résidus forestiers ou des déchets agricoles, sans compter tous les écueils mentionnés précédemment (conflit d’usage, limites planétaires, etc).

Mais ici aussi, la majorité des acteurs du secteur reconnaît que le volume de biomasse disponible va forcément plafonner à un moment donné. C’est là qu’entrent en jeu les carburants synthétiques.

Les carburants synthétiques (ou E-fuels ou Power-to-Liquids – PTL)

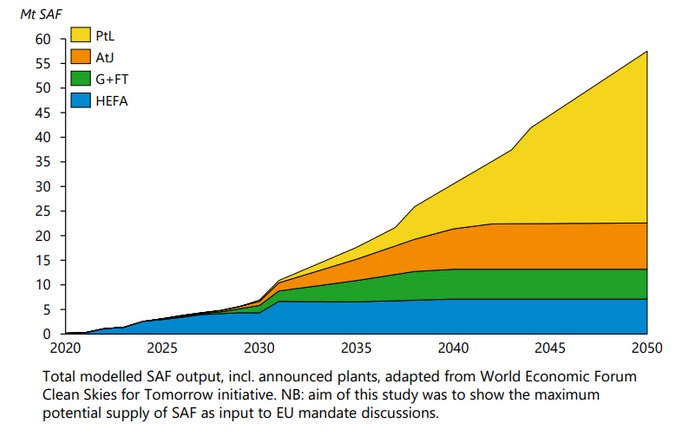

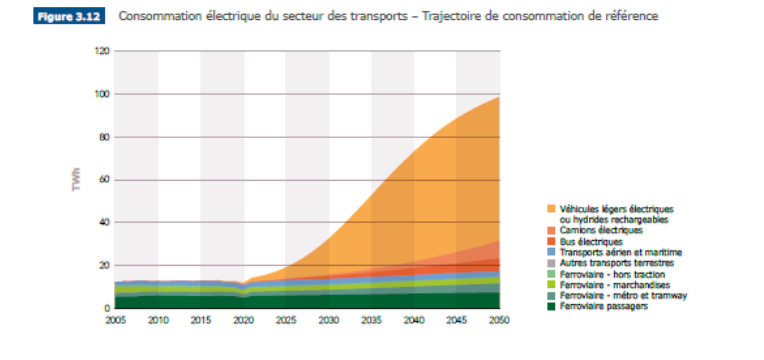

C’est LE grand espoir du secteur. Ci-dessous les prévisions de SkyNRG (producteur de SAF) pour le marché européen à l’horizon 2050. Les e-fuels (PtL) se taillent la part du lion

Et il est vrai que, à première vue, avec un gain de CO2 de l’ordre de 85%, les carburants synthétiques semblent promis à un brillant avenir. Mais cette hypothèse ne résiste pas à une froide règle de 3 concernant l’énergie nécessaire pour produire des e-fuels à grande échelle.

A l’horizon 2050, en prenant en compte les prévisions de trafic de IATA, et avec une hypothèse optimiste de 27% de gain d’efficacité énergétique, le secteur consommerait l’équivalent de 800 milliards de litres de pétrole par an, soit 625 millions de tonnes.

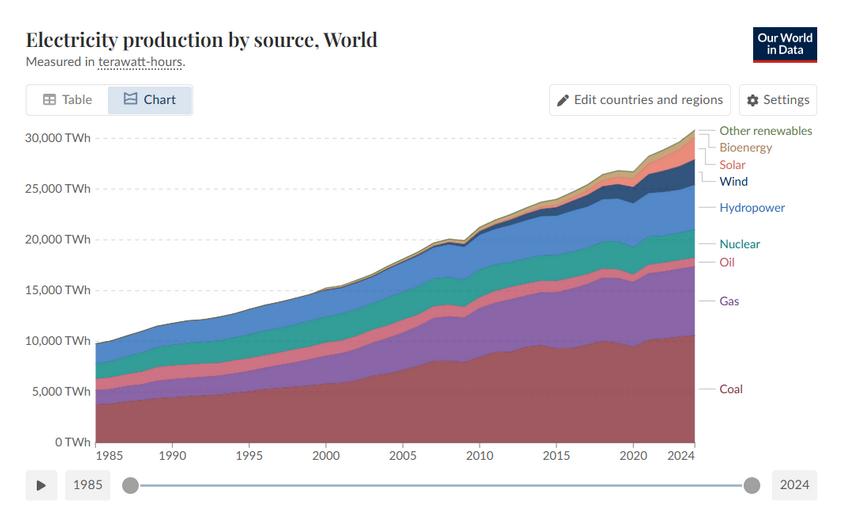

Or, on l’a vu, le processus de production des e-SAF est très énergivore (car très inefficace, beaucoup de pertes d’énergie). Ainsi, il faut compter environ 30 MWh d’électricité pour produire une tonne d’e-SAF. Couvrir l’ensemble des besoins du secteur par du e-fuel nécessiterait donc 18.750 TWh d’énergie. C’est-à-dire quasiment les deux tiers de l’électricité mondiale produite en 2024.

Mais attention, pour que le process soit propre, cette énergie doit être « propre » elle aussi, donc exclusivementproduite avec des renouvelables ou du nucléaire. Si l’on considère qu’un réacteur nucléaire produit 7 TWh / an, il faudrait donc environ 2700 nouveaux réacteurs nucléaires pour couvrir l’ensemble des besoins du secteur. Alors certes IATA ne table “que” sur 65% d’approvisionnement en SAF d’ici 2050 : on passerait alors à 1750 réacteurs, chiffre tout aussi ubuesque.

NEWSLETTER

Chaque vendredi, recevez un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

+30 000 SONT DÉJÀ INSCRITS

Une alerte pour chaque article mis en ligne, et une lettre hebdo chaque vendredi, avec un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

Et en France alors ?

La consommation de kérosène en France tourne autour de 7 millions de tonnes par an (niveau pré-covid atteint de nouveau en 2024). En admettant que le trafic départ France augmente « seulement » de 44% (la croissance devrait davantage porter sur les pays émergents), et en conservant le gain d’efficacité de 27% évoqué plus haut, les besoins en carburant n’augmenteraient que légèrement (7.4 millions de tonnes par an) d’ici 2050. Le besoin en électricité (verte) s’élèverait donc à 222 TWh par an, soit près de la moitié de la consommation actuelle du pays.

On peut alors s’amuser à effectuer les mêmes calculs que précédemment : il nous faudrait… 32 nouveaux réacteurs nucléaires, exclusivement dédiés à l’aviation pour être totalement “neutre” en carbone.

Encore plus parlant peut-être, on peut également comparer ces chiffres au scenario “Futurs énergétiques 2050” de RTE, qui, dans sa version originale, prévoyait en tout et pour tout 100 TWh d’électricité allouée au transport, une grande partie étant prévu pour… les voitures électriques.

Question : pense-t-on sérieusement que l’on va ajouter 222 TWh à ce scenario ? (ou ne serait-ce que 144 TWh si on estime que les e-SAF doivent couvrir 65% des besoins)

Entendons-nous bien : on parle ici d’ordres de grandeur tellement délirants qu’ils pourraient prêter à sourire si la situation n’était pas aussi grave. En tout état de cause, une production de masse de SAF est rigoureusement et physiquement impossible dans les délais impartis (avant 2050). Mais c’est un mensonge qui se diffuse allègrement, année après année au sein de l’industrie.

Le secteur aérien et les SAF : des décennies de mensonges

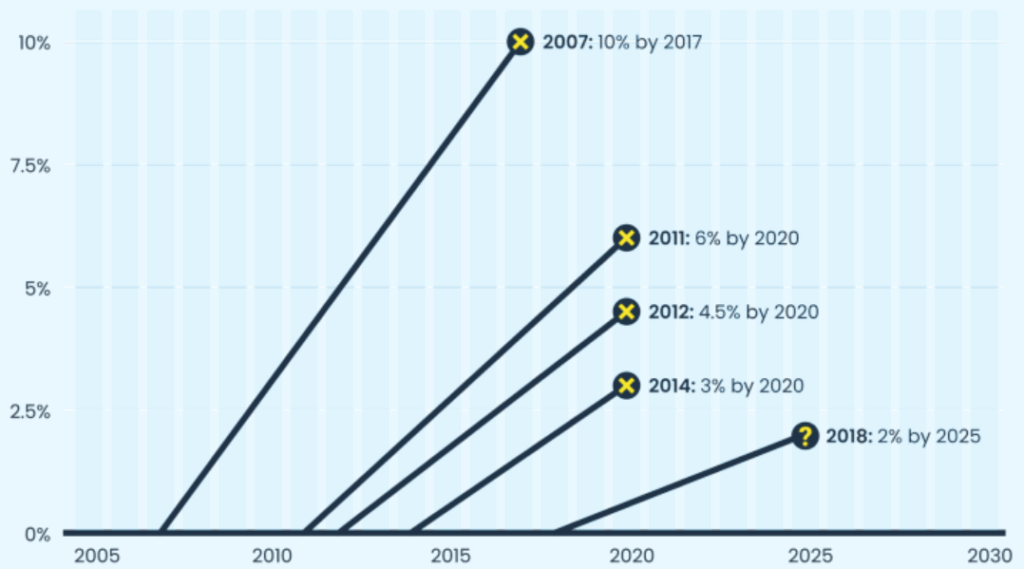

Si vous avez un doute sur la crédibilité de promesses futures faites par une personne ou par une institution, il est parfois bon de faire un saut un arrière et d’évaluer le sérieux des promesses… passées. Or, le moins que l’on puisse dire, c’est que le secteur aérien traîne un lourd passif en la matière.

Dans une étude parue en 2022, on découvre que sur 50 promesses en matière environnementale (faites par les compagnies, les autorités…etc), 49…n’ont pas été tenues. En ce qui concerne plus particulièrement le SAF, sur les 165 projets annoncés (souvent en grande pompe) ces 12 dernières années, seulement…36 ont vu le jour. Et tout récemment (septembre 2025), Shell vient d’annoncer qu’il abandonnait son projet d’usine de SAF à Rotterdam.

A tout seigneur tout honneur, l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) se taille la part du lion, avec un florilège de promesses toutes plus aberrantes les unes que les autres en matière de SAF. Citons la principale : un objectif de 10% de SAF « d’ici 10 ans ». Une promesse datée de … 2007. Or, en 2018 la part du SAF dans les besoins du secteur était de… 0.01%.

Il faut ici bien réaliser ce qu’est un objectif raté d’un facteur 1.000 : imaginez que vous créiez votre propre entreprise, et promettez au banquier un chiffre d’affaires de 1.000.000€ d’ici 10 ans. Vous revenez 10 ans plus tard et vous avez généré… 1.000€. Mais vous accusez le marché, les gouvernements, les compagnies qui n’en font pas assez. Derrière, vous promettez au banquier des chiffres encore plus ubuesques, et devinez quoi, celui-ci vous déroule le tapis rouge !

Et bien c’est exactement ce qui se passe avec l’IATA : non content d’avoir raté dans les grandes largeurs tous ses objectifs en matière de SAF, la puissante association annonce maintenant un objectif à… 65% pour 2050.

Question : de qui se moque-t-on ? Quand la mascarade va-t-elle cesser ?

Car au final, le problème n’est pas tellement le SAF en lui-même : il est techniquement possible de produire du SAF de qualité, et même si une mise à une telle échelle est totalement impossible, on peut considérer que les quelques % de gains de CO2 générés par le SAF seront toujours bons à prendre. Mais enchaîner à longueur d’années les promesses de décarbonation à grande échelle grâce au SAF permet surtout d’éluder la seule et unique solution viable : celle de limiter ou de réduire le trafic aérien. Un peu, finalement, à l’image de la compensation carbone (je pollue un max mais ne vous inquiétez pas, je compense toutes mes émissions donc je suis neutre en carbone), qui a permis pendant des années aux multinationales de ne pas revoir en profondeur leur business model, et, in fine, de gagner du temps.

Ce temps qu’on l’on n’ a plus…

Conclusion

S’il ne faut pas probablement pas tout jeter dans les SAF, et qu’une certaine quantité peut contribuer à réduire les émissions du secteur, ce ne sera que de manière limitée.

En effet, les SAF posent de sérieuses questions de conflits d’usage, remettant en cause leur utilité même : S.Becken, B.Mackay and D.S.Lee n’hésitent pas à affirmer que “leur développement est problématique, car il entre en concurrence avec les terres nécessaires à l’élimination du carbone par la nature, et avec les énergies propres susceptibles de décarboner plus efficacement d’autres secteurs. De ce fait, la production de SAF compromet l’objectif mondial de limitation du réchauffement climatique ; un conflit qui n’est reconnu ni dans les plans de développement, ni dans le débat public.”

Mais surtout, les prévisions éhontées du secteur, l’IATA en tête, touchent au scandaleux. Le moindre calcul sérieux montre de manière limpide qu’une production de masse telle qu’annoncée par l’industrie est purement impossible. Aujourd’hui, les SAF sont donc tout simplement une réponse extrêmement pratique utilisée depuis quasiment 20 ans (voir les promesses de l’IATA en 2007) par le secteur quand on lui demande comment il va décarboner son activité. Cette véritable carte joker permet de masquer une réalité incontestable : au-delà des efforts nécessaires de R&D et d’amélioration de l’efficacité énergétique des avions, LA solution viable et sérieuse pour rester bien en-deça des 2°C réside dans une réduction du nombre de vols, donc une décroissance du secteur. Un gros mot que le joker SAF a tenté d’éclipser jusqu’ici.

L’auteur travaille dans le secteur aéronautique et souhaite rester anonyme. Merci au relecteur qui a permis de nombreux échanges constructifs.

11 Responses

un article ecrit par un fan de janco, probablement un jeune ingenieur travaiullant au shift project… Le pire cest de voir de tels jeunes si pessimistes vis a vis de ta technologies… pendant que l’ingenieur français se croiet plus intelligents que les autres, les chinois avancent a grand pas et sont deja numero un et de loins en energies renouveblaes et en SAF.

N’hésitez pas à écrire votre article démontrant les erreurs factuelles de cet article 😉

Je travaille aussi dans le secteur aérien et je ne peux que reconnaître que l’article est plutôt bien fait et reste assez objectif. Je pense que j’en partage pas mal d’idées.

Je crois néanmoins que l’Europe est l’une des plus vertueuses en matière de SAF en particulier sur les intrants et les taux d’incorporation.

Nous pensons néanmoins dans le secteur aérien, que le renchérissement des billets d’avion (lié justement aux achats de SAF) sera un facteur de réduction de la demande mondiale dans les années à venir. Le groupe ADP a d’ailleurs présenté lors de la récente concertation CDG&Vous des hypothèses de croissance à long terme du trafic de CDG de l’ordre de 1% par an…

Ce facteur de limitation de la croissance n’a pas été intégré dans le rapport du shift project qui, de mémoire, table toujours sur une croissance annuelle de l’ordre de 4% et propose des mesures contraignantes pour le transport aérien sur cette base de calcul.

Pour autant doit on attendre que ce soit le prix qui réduise la demande ou faut il d’autres mesures plus coercitives ? Beaucoup de mesures coercitives ont déjà été prises en France comme la suppression de beaucoup de vols de courte distance ou l’augmentation de la taxe sur les billets aériens (ex taxe Chirac). Il faut donc être aussi vigilant pour que les mesures qui seraient prises pour contraindre le trafic aérien soient prises à un niveau mondial et non simplement à un niveau français voire européen, car sinon les entreprises du secteur aérien européens perdront la bataille de la concurrence avec de lourds impacts sociaux.

Donc au fond je ne suis pas contre que des réflexions soient menées pour réduire le trafic aérien mondial, mais il faut que cela soit fait de manière à ce que cela s’impose à tous les pays du monde. Et là ça risque d’être compliqué…

Et à part cela, nous allons officiellement atteindre le +1,5°C dans la durée en 2028. Donc il ne faut pas compter sur le progrès technique à court terme, mais au contraire lui donner plus de temps.

Cher Thomas,

Merci beaucoup pour ce super article.

Je vous ai préparé dans le lien ci-dessous des arguments strictement complémentaires. Je vous laisse faire votre marché.

https://docs.google.com/document/d/1XzXKeK1ye344m0O19weC7Nha1k_GQw0k/edit

Et je vous soumets 2 idées pour 2 prochains articles :

1. quel est l’intérêt du biogaz de méthaniseur par rapport à l’utilisation classique du lisier comme engrais ? Surtout si on arrive à en éliminer tous les inconvénients :

https://www.inrae.fr/dossiers/lelevage-face-aux-defis-du-changement-climatique

https://www.3trois3.com/articles/acidification-a-faible-dose-du-lisier-reduction-rentable-du-methane_17597/

Mais je ne suis pas expert agricole

2. Voir aussi un rapport remarquable de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), sur les enjeux mondiaux du méthane, intitulé « Global Méthane Tracker 2025 ». Global Méthane Tracker 2025 – Analysis – IEA, mai 2025

https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2025

Notamment, on y trouve un enseignement capital, qui constitue ni plus ni moins qu’un enjeu à 27 GtCO2 eq/an, soit la moitié des émissions mondiales, tous GES confondus : pour comparer entre eux les différents GES, l’AIE publie des statistiques en double comptabilité : pages 14 et 15 de son rapport, elle présente des données consolidées avec des PRG100 ou avec des PRG20. Selon la convention prise, selon l’horizon donné, la contribution du méthane varie du simple au triple.

Et à part cela, nous allons officiellement atteindre le +1,5°C dans la durée en 2028.

Mise au point vraiment salutaire qui montre que le secteur aérien sera certainement celui qui décarbonera le moins vite (ou ne décarbonera pas du tout à cause de l’effet rebond!), à la fois pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons politiques, dans la mesure où c’est le moyen de transport incontournable des élites politiques et économiques. D’abord, ils n’arrivent pas à s’appliquer à eux-même des restrictions d’usage (au contraire, le secteur des jets privés est florissant!), et par voie de conséquence, ils ne peuvent en restreindre l’usage des autres en augmentant fortement le prix ou en imposant des quotas de voyage (cf. Jancovici) car cela susciterait des protestations énormes et alimenterait encore plus le populisme ambiant sur la coupure élite (jet set)/peuple (condamné à la bagnole et au train), sans parler des dégâts économiques de telles mesures à court terme.

A ce propos, je trouve la comparaison entre les promesses de l’IATA et celles d’un business plan peu convaincante. Si c’est éclairant d’un point de vue quantitatif, sur le principe, c’est bien parce que les promesses ratées de l’IATA permettent d’engranger des milliards de bénéfices supplémentaires qu’elles perdurent; et que par ailleurs elles n’impactent pas le business plan personnel des responsables politiques nationaux :continuer à se faire élire en ‘modernisant’ le pays à coup de dessertes aéroportuaires et de croissance économique, pour repousser à plus tard les mutations climatiques nécessaires!

Merci

Il faudrait aussi une certaine transparence concernant le nombre de journalistes a bon pote, et les revenus générés par les publications….

On est un peu perdu face a l’évolution du compte.

Quel rapport avec la choucroute ?

Bonjour, et quid des algocarburants, qui n’entrent pas en conccurence avec l’agriculture et le stockage de CO2 des terres ?

Je suis conscient qu’il n’existe que des usines à l’échelle pilote mais la culture de microalgues productrices d’huiles ne pourrait pas être industrialisé rapidement ?

Bonjour,

Merci pour cet article très instructif… Les promesses n’engagent que ceux qui y croient ; votre éclairage est précieux pour se mettre les bons ordres de grandeur en tête, merci !

Petite coquille ici :

“Si l’on considère qu’un réacteur nucléaire produit 7 TWh / an, il faudrait donc environ 2.7 nouveaux réacteurs nucléaires”.

Si je comprends bien il s’agit de 2700 nouveaux réacteurs.

Bonne journée

“Si l’on considère qu’un réacteur nucléaire produit 7 TWh / an, il faudrait donc environ 2.7 nouveaux réacteurs nucléaires pour couvrir l’ensemble des besoins du secteur”

>> je pense que c’est plutôt environ ~2700, non ?

Même pas eu le temps de mettre à jour dans les 5 min que c’est repéré ! (Mis à jour, merci !)