| Getting your Trinity Audio player ready... |

C’est sans doute l’une des études les plus importantes de l’année. Après « A good life for all within planetary boundaries » (2018), la première tentative de quantification du donut de Kate Raworth, et sa mise à jour en 2022 dans « The social shortfall and ecological overshoot of nations », deux chercheurs viennent de publier la suite. Intitulée « Doughnut of social and planetary boundaries monitors a world out of balance » (2025), l’étude est sortie le mercredi 2 octobre dans la prestigieux revue Nature.

C’est un papier de 10 pages signé par Andrew Fanning, directeur de recherche au Doughnut Economics Action Lab (DEAL) et chercheur invité au Sustainability Research Institute de l’université de Leeds, et Kate Raworth, cofondatrice du DEAL et maître de conférences à l’Environmental Change Institute de l’université d’Oxford. Alors que beaucoup d’économistes célèbrent le doublement du PIB mondial depuis 2000, cette étude propose une autre version des faits, l’histoire d’une aggravation sans précédent de l’empreinte écologique mondiale teintée d’inégalités et de déprivations sociales.

Le cadre du donut

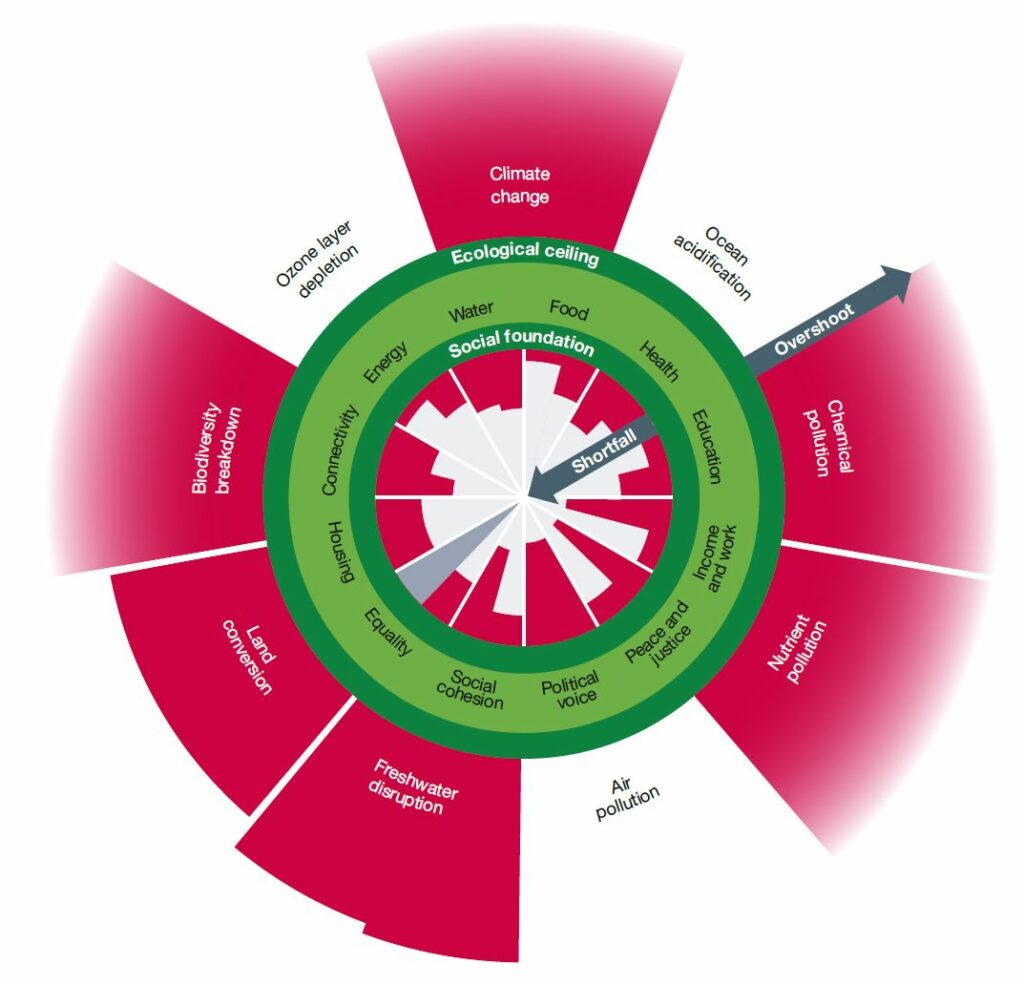

Proposé pour la première fois par Kate Raworth dans un working paper d’Oxfam en 2012, le donut est une représentation graphique de la situation sociale et écologique du monde, d’un pays, d’une ville, ou même d’une organisation. On y retrouve deux cercles concentriques.

L’intérieur du donut (la fondation sociale) est composée d’une douzaine de minima sociaux sous lesquels il ne faudrait pas tomber ; son périmètre extérieur (les plafonds écologiques) rassemble les différentes limites planétaires qu’il faudrait se garder de dépasser. La zone en vert entre le plancher social et le plafond écologique représente « un espace sûr et juste pour l’humanité ».

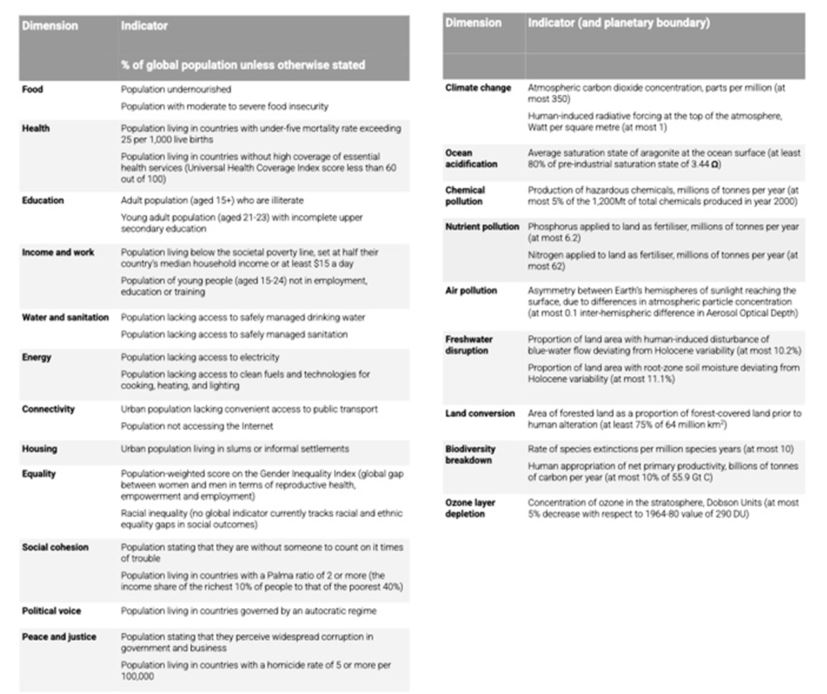

Pour mesurer le donut, Raworth and Fanning utilisent 35 indicateurs : 22 pour les 12 dimensions sociales et 13 pour les 9 dimensions environnementales. Cet article présente la troisième version du donut, un cadre plus abouti que les deux premières ébauches de 2012 et 2017 (pour en savoir plus, voir Raworth, 2025).

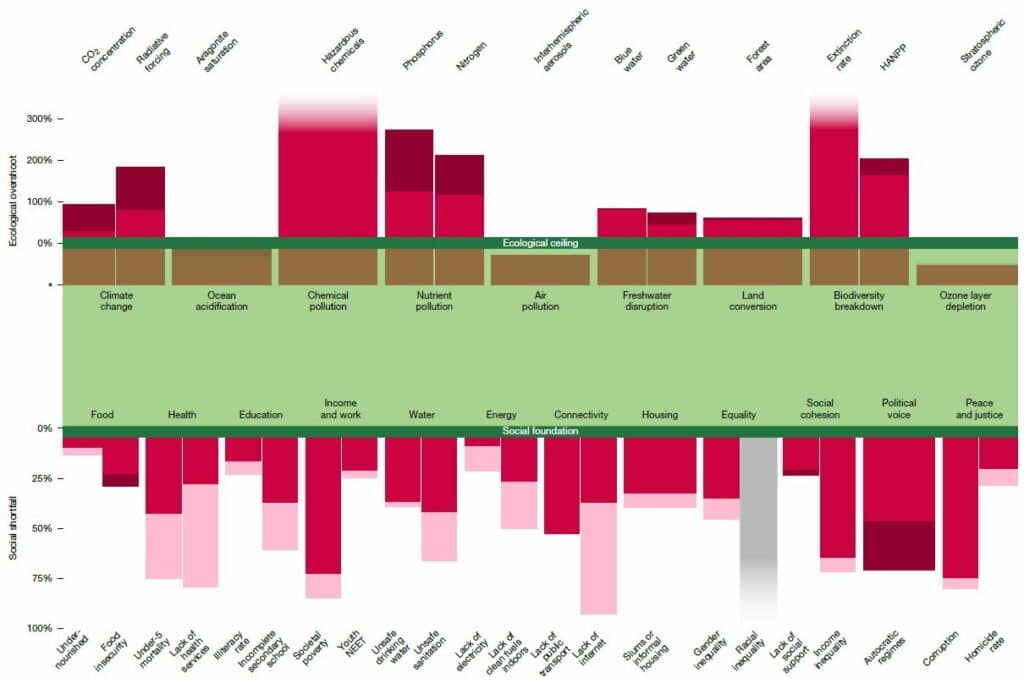

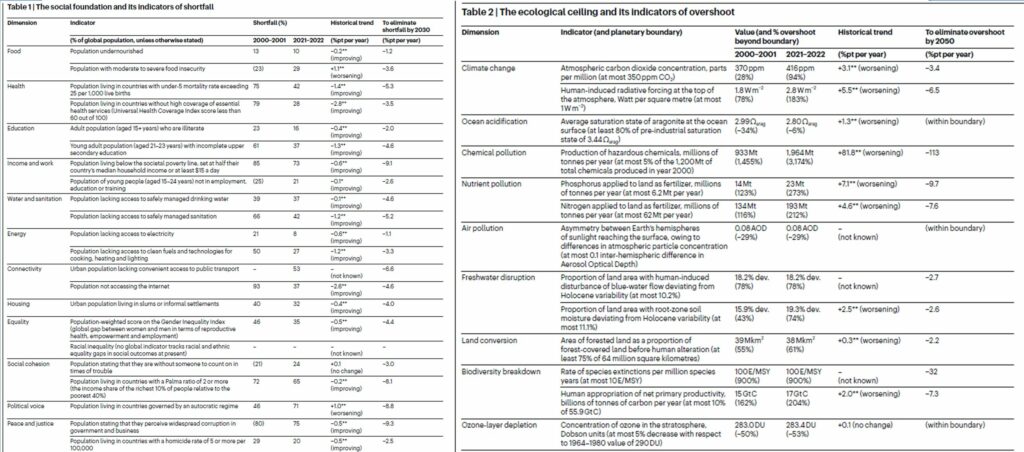

Leurs données couvrent la période de 2000 à 2022 (la dernière étude, publiée en 2022, s’arrêtait en 2015). Les valeurs écologiques s’expriment en pourcentages de dépassement (ecological overshoot) par rapport à un niveau jugé soutenable et les valeurs sociales vont de 0 à 100 % indiquant la proportion de la population en situation de déprivation (social shortfall).

Des résultats inquiétants

« Si l’on entend par progrès humain l’élimination simultanée des insuffisances sociales et des dépassements écologiques, notre dernière étude montre que le monde est encore loin d’y parvenir », annoncent les chercheurs. Ils présentent leurs résultats de deux manières différentes, un graphique horizontal qu’ils appellent « la baguette » (Figure 4) et un donut classique (Figure 5).

Côté environnement, six des neufs limites planétaires sont dépassées (l’étude s’arrête en 2022 avant la découverte du dépassement de la limite de l’acidification des océans). Le niveau médian de dépassement des limites planétaires passe de 75 % en 2000 à 96 % en 2022, avec un spectre de variation qui évolue, selon les indicateurs, de 27-119 % en 2000 à 61-213 % en 2022. Le cycle de l’eau et de l’azote se dégradent de +70-80 %, le dépassement des émissions de gaz à effet de serre, le forçage radiatif, la pollution chimique, et le cycle du phosphore font plus que doubler, et la déforestation et l’intensité de l’usage des sols augmentent de +10-25 %. La seule bonne nouvelle est que la couche d’ozone reste stable.

Concernant le social, le niveau médian de la population mondiale en situation de déprivation passe de 47 % en 2000 à 35 % en 2022 (avec un spectre de variation évoluant de 27-73 % à 22-42 % selon les indicateurs).Malgré ces tendances positives, le papier note qu’il reste aujourd’hui 2 milliards de personne en situation quasi-totale d’insuffisance sociale. Plus préoccupant, certains indicateurs stagnent : aucun progrès entre 2000 et 2022 concernant la sous-nutrition, le chômage des jeunes, l’accès à l’eau potable, la sécurité sociale, et la corruption.

Chaque semaine, nous filtrons le superflu pour vous offrir l’essentiel, fiable et sourcé

Une situation intenable

L’étude va plus loin qu’une analyse statique. Fanning et Raworth calculent l’évolution annuelle de chacun de ces indicateurs sociaux et environnementaux pour les comparer à des cibles à l’horizon 2030 pour le social et 2050 pour l’écologique (voir Figure 6).

Figure 6 : Tendances historiques et objectifs futurs

En valeur médiane, les indicateurs sociaux se sont améliorés de 0,5 % par an entre 2000 et 2022. Cependant, pour atteindre les Objectifs du Développement Durable (ODD) d’ici 2030, il faudrait les améliorer cinq fois plus vite. Par exemple, le taux de pauvreté baisse actuellement de -0,5 % par an, mais pour éradiquer la pauvreté (ODD n° 1) d’ici 2050, il faudrait qu’elle baisse d’au moins -9,1 % par an, soit plus de 10 fois plus vite qu’actuellement.

La situation écologique est encore plus inquiétante. En valeur médiane, les indicateurs écologiques se sont dégradés de 3,9 % par an entre 2000 et 2022. Pour revenir sous le seuil des limites planétaires avant 2050, il faudrait complètement inverser la tendance et passer à un taux de régénération écologique (le contraire de dépassement écologique) de 6,9 % par an, et cela pendant 30 ans. Pour les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, cela nécessite de passer dès aujourd’hui d’une augmentation annuelle des émissions de 3,1 % à une baisse de 3,4 % par an.

Est-ce que cela est plausible (ou même possible) ? Réponse dans l’article papier : « sur la base des tendances historiques, la probabilité de suivre une telle voie régénérative semble très faible, et pourrait même ne pas être physiquement possible d’ici 2050 pour certains indicateurs écologiques en raison d’effets de délais dans certainsécosystèmes ».

La grande nouveauté : les inégalités

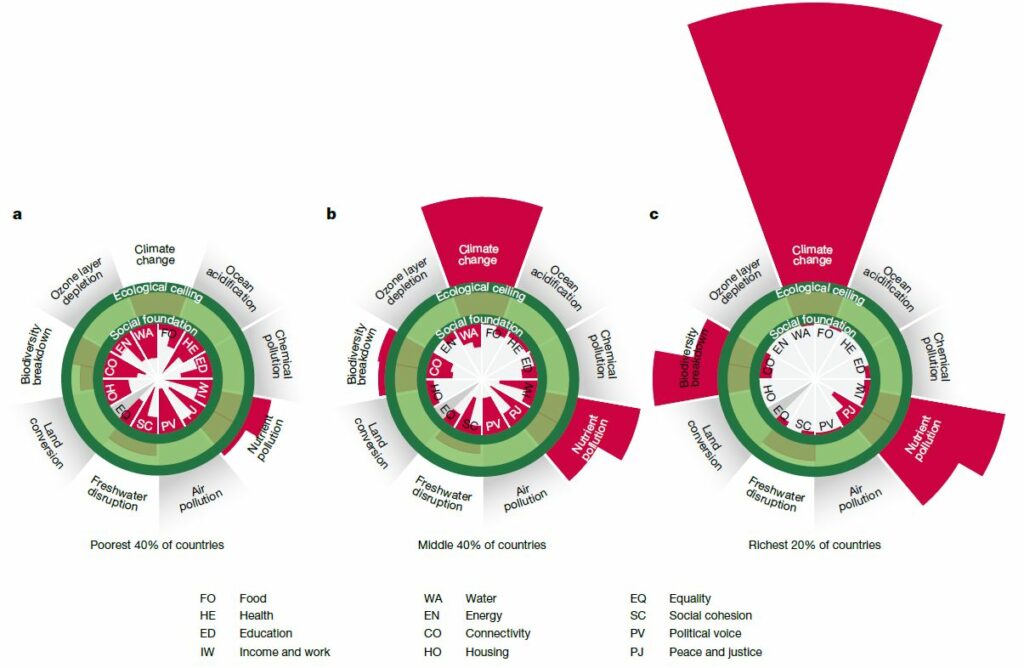

L’une des grandes nouveautés de ce papier, c’est d’inclure une analyse des inégalités environnementales. Les chercheurs divisent les 193 pays en trois groupes en fonction de leur revenu national brut moyen par habitant : les 40 % les plus pauvres (78 pays avec <8100 $ par personne), les 40 % intermédiaires (77 pays avec entre 8100 $et 33200 $) et les 20 % les plus riches (38 pays avec >33 200 $) – la France figure 27ème dans cette troisième catégorie. En utilisant des données pour l’année 2017, Fanning et Raworth parviennent à estimer la responsabilité de chaque catégorie dans le dépassement des limites planétaires globales ainsi queleur degrés respectifs de déprivation sociale (Figure 7).

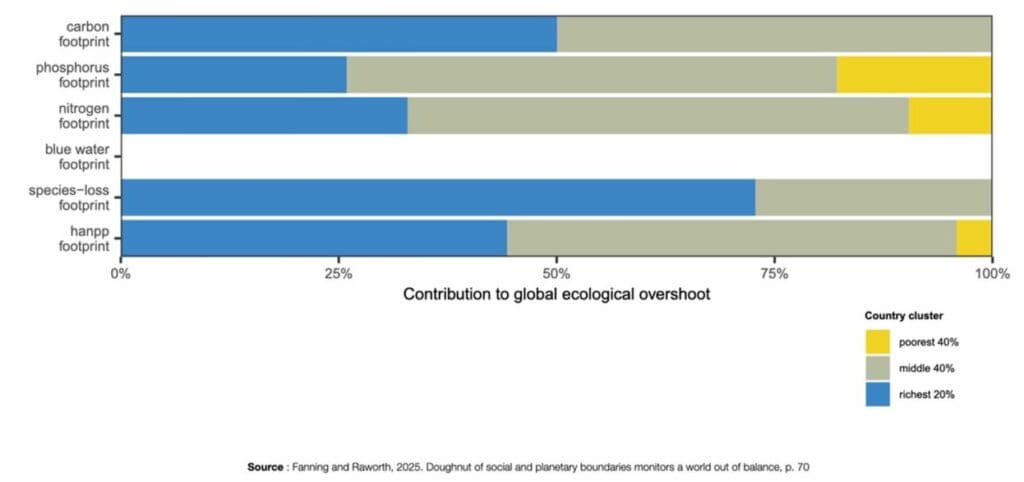

Résultat : plus on est riche, plus on pollue. Le dépassement écologique médian est de 273 % pour les pays riches, 96 % pour les pays intermédiaires, et 1 % pour les pays pauvres. Avec seulement 15 % de la population mondiale, les 38 pays riches sont responsables de 44 % de toutes les pressions environnementales (la partie bleue dans la Figure 8).

De l’autre côté du spectre, les pays les plus pauvres – soit 42 % de la population mondiale – ne causent que 4 % des dommages écologiques (la partie jaune dans la Figure 8).

Pour les déprivations sociales, la situation est inversée. Le taux médian de déprivation sociale est de 60 % dans les pays à bas revenus, 29 % dans la catégorie intermédiaire, et 6,6 % dans les pays à hauts revenus (Figure 9).Les pays les plus pauvres rassemblent 63 % de toutes les déprivations au monde.

La seule exception concerne la corruption qui atteint son plus haut niveau dans la catégorie des pays intermédiaires et les homicides qui sont les plus élevés dans les pays riches (principalement à cause des États-Unis).

Quelles implications politiques ?

La conclusion est tranchante : « les politiques économiques qui donnent la priorité à une croissance économique sans fin n’ont pas réussi à amener l’humanité dans l’espace sûr et juste du donut ». Raworth et Fanning continuent : « cela conforte les appels lancés par les chercheurs de la post-croissance – allant de la décroissance à l’économie du bien-être – en faveur d’un profond renouveau de l’économie à la fois en théorie et en pratique ».

On peut interpréter ce message en identifiant un double chantier. D’abords, il va falloir déconstruire la « GDP mania » (Dominique Méda dirait la « mystique de la croissance »), l’obsession que nous avons pour le PIB. L’objectif est d’inventer une nouvelle vision de la prospérité qui permettrait de « découpler le bien-être humain des dégâts écologiques et de la croissance économique », comme disent Raworth et Fanning. Le donut et ses 35 indicateurs s’insère parfaitement dans cette approche et constituerait en cela un compas pour orienter la transition d’une économie qui ne serait plus centrée sur la croissance mais sur le bien-être humain et la santé planétaire.

Le deuxième chantier est plus controversé. Si les pays riches n’arrivent pas à suffisamment baisser leurs empreintes écologiques à travers des stratégies de croissance verte, ils ne leur restera pas d’autre choix que d’organiser une décroissance de leurs économies pour revenir sous le seuil des limites planétaires. Le cadre du donut permet de bien comprendre le double impératif de ce défi : comment baisser l’empreinte écologique suffisamment rapidement tout en assurant une qualité de vie suffisante ? Cette question est sûrement la plus importante de notre siècle.

5 Responses

Une fois de plus tp est très fort pour interpréter des articles au gabarit de ses convictions politiques (collectivisation, décroissance, anti capitalisme), mais, une fois l’analyse biaisée posée,tp ne propose rien de bien scientifique ou réaliste si ce n’est l’anti capitalisme pour de la décroissance dans la collectivisation.

Il serait intéressant de constater que les pays collectivistes sont probablement corrompus et incapables de nourrir et soigner leurs populations.

Donc oui il y a certainement des progrès à faire, mais pas par les impasses régulièrement lisses en avant par tp.

La chine est le seul pays a avoir une vraie stratégie viable face aux enjeux climatiques que ce soit sur le sujet énergétique comme alimentaire. Je pense qu’elle n’entre pas en guerre car elle sait qu’on a d’autres priorités vitales et n’est pas menacée sur sa progression géopolitique à date.

Le “progrès” fossile est toxique, qu’il soit d’origine capitaliste comme communiste.

Ce que dit l’article est une évidence, on a choisit de mourir riche en sacrifiant les pauvres, la planète et l’avenir de nos propres enfants.

Si on ne choisit pas la décroissance, la décroissance s’imposera à nous! Et ça sera pas de la tarte!

Merci pour ce résumé, MAIS : ce serait super qu’un jour, les sites comme Bon Pote ou Usbek & Rica prennent la peine de retranscrire les nuances des articles scientifiques qu’ils traduisent et vulgarisent.

Ici, quand on prend la peine de lire l’article source (celui de Raworth et Fanning), on se rend compte par exemple que ce passage est complètement passé sous silence :

“The number of social indicators with most of humanity in shortfall has been halved since the early 2000s (from ten indicators to five indicators) and 13 of the 21 indicators show discernible reductions in shortfall.

The five largest social improvements are for internet connectivity, health services coverage, child survival, safe sanitation and clean indoor fuels, with 24–56% of humanity escaping shortfall in these areas over the past two decades, depending on the indicator.”

soit, en français :

“Le nombre d’indicateurs sociaux pour lesquels la majorité de l’humanité est en situation de manque a été divisé par deux depuis le début des années 2000 (de dix indicateurs à cinq). Treize des vingt et un indicateurs montrent une réduction claire des manques.

Les cinq plus fortes améliorations concernent la connexion à Internet, la couverture des services de santé, la survie des enfants, l’accès à des installations sanitaires sûres et l’utilisation de combustibles domestiques propres. Selon l’indicateur, entre 24 % et 56 % de l’humanité sont sortis du manque dans ces domaines au cours des vingt dernières années.”

Entre 24 et 56 % de l’humanité ! Attention, je ne dis pas que ça atténue quoi que ce soit des conclusions pessimistes des auteurs sur la situation écologique, ou même sur le chemin restant à parcourir sur les indicateurs sociaux. Mais le fait que vous ayez délibérément choisi de ne pas évoquer ces résultats dans votre retranscription pose un vrai souci éditorial.

Comment interpréter les ratures ?

C’est plutôt intéressant, merci — en revanche, pardon d’être un peu sèche mais les deux premiers paragraphes sont imbitables. Pourquoi ce besoin de citer mot à mot tous ces titres d’articles (en anglais qui plus est), avec de gros liens bleus partout, et ces noms de gens ?

Vous faites l’erreur classique de vouloir accrocher le lecteur en commençant par un point très meta qui n’intéresse que les insiders (“un nouvel article qui fait suite à plein d’autres articles vient d’être publié”), plutôt qu’en adressant le sujet dont vous voulez vraiment parler (en l’occurrence ici, les limites planétaires, la post-croissance).