|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

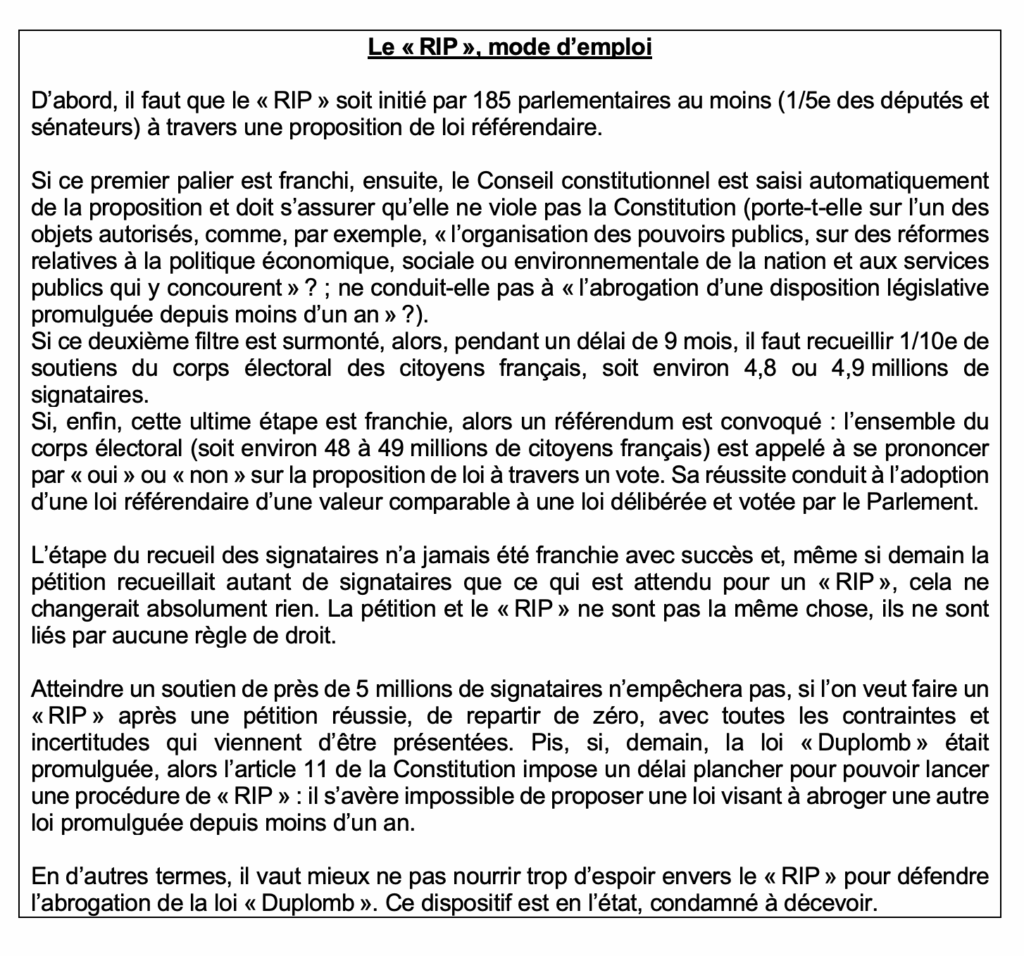

Près de 2 millions de personnes ont signé la pétition déposée sur le site de l’Assemblée nationale et intitulée « Non à la Loi Duplomb – Pour la santé, la sécurité, l’intelligence collective ». Ce succès inédit pour un modeste outil de démocratie directe et participative conduit à ce qu’une question revient régulièrement dans le débat public : quelle postérité aura-t-elle dans les semaines à venir ? Il faut dire qu’une petite musique commence à prendre selon laquelle atteindre un objectif de 4,8 ou 4,9 millions de signatures permettrait que quelque chose se produise, par exemple un référendum.

Dès maintenant, il faut savoir raison garder : ce seuil n’a rien à voir avec le système de la pétition, mais avec le « RIP », ou référendum d’initiative partagée, un outil de démocratie directe instauré en 2008 dont les conditions de mises en œuvre sont telles qu’il risque de ne jamais aboutir.

À ce stade, une chose est sûre : la réussite de l’actuelle pétition installe un rapport de force qui est susceptible d’exercer une pression sur les décideurs politiques. À cet égard, la loi « Duplomb » devient, chaque jour un peu plus, une grande première, une pièce de théâtre inédite dont il est encore difficile de savoir en combien d’actes elle sera jouée, tant la fin reste à écrire, avec plusieurs options à la clé.

Prologue. L’adoption de la proposition de loi « Duplomb » au Sénat

Le prologue, d’abord. Le 1ernovembre 2024, les sénateurs Laurent Duplomb, Franck Menonville et plusieurs de leurs collègues des groupes les Républicains et Union centriste déposent une proposition de loi qui prétendait répondre à la crise qui avait conduit à la mobilisation de centaines d’agriculteurs au début de l’année 2024. Elle s’intitule « proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur », dite loi « Duplomb ». Parmi ses mesures phares, elle ouvrait la voie à une réautorisation temporaire d’un insecticide néonicotinoïde, l’acétamipride, et prévoyait des dispositions relatives aux bassines agricoles et aux contrôles de l’Office français de la biodiversité. Adoptée, avec des modifications, en première lecture au Sénat le 27 janvier 2025, elle fut envoyée à l’Assemblée nationale pour que les députés l’examinent. Notre Parlement étant bicaméral, pour adopter une loi et la promulguer, elle doit en principe être adoptée par le Sénat et l’Assemblée nationale dans les mêmes termes (art. 24 de la Constitution du 4 octobre 1958).

Acte I. Rejeter toute discussion parlementaire pour l’adopter plus vite

Commence alors l’acte I de la pièce. Depuis la dissolution ratée du Président Macron (juin-juillet 2024) et la tripartition des forces politiques qui s’est installée à l’Assemblée nationale, certaines pratiques nouvelles sont apparues. Parmi elles figure l’usage de la motion de rejet préalable de façon détournée : la loi « Duplomb » a été la brèche utilisée pour l’expérimenter. En principe, la motion de rejet préalable est un moyen pour les députés (ou les sénateurs) de s’opposer à un projet ou une proposition de loi, soit parce que l’opposition se retrouve, de façon conjoncturelle, majoritaire en séance publique, soit parce qu’elle parvient à convaincre une partie de la majorité de s’y opposer. L’effet reste le même : les députés refusent de délibérer, encore moins de voter sur le projet ou la proposition de loi, ce qui conduit à son rejet pur et simple. La motion de rejet préalable, c’est donc dire, avant même la discussion puis délibération sur le texte de loi, son opposition nette.

Or, avant même le début de la discussion générale sur la proposition de loi « Duplomb », les députés de l’opposition ont décidé de déposer un nombre considérable d’amendements. Ce choix tactique annonçait une obstruction parlementaire visant à ralentir la délibération parlementaire, faute de mieux, au terme d’une méthode éprouvée des oppositions sous la Ve République, signe de leur faiblesse institutionnelle chronique. L’histoire aurait pu s’arrêter là : dénoncer l’obstruction et avancer, bon an mal an, la discussion parlementaire. Il n’en fut rien : les députés partisans du texte ont déposé une motion de rejet préalable. Des députés favorables à l’adoption de la proposition de loi « Duplomb » ont donc utilisé un outil qui, en principe, vise à exprimer son rejet !

Ce fut une réussite : le 26 mai 2025, le texte a donc été rejeté, non pas en vue de mettre fin à la navette parlementaire, mais plutôt de l’accélérer. Sans un début de discussion en séance publique, la proposition ayant été adoptée par le Sénat, il existait donc une divergence de vues entre les deux assemblées. Cela permettait de réunir une commission mixte paritaire (art. 45 Constitution) pour tenter de trouver un texte de compromis entre sénateurs et députés… sans la crainte, désormais, de l’obstruction. En somme, la motion de rejet préalable normalement utilisée pour s’opposer à un texte avait permis aux députés de court-circuiter leur propre assemblée. Ils s’évitaient ainsi des débats à rallonge consécutifs à l’obstruction, sans se risquer, non plus, au rejet du texte de loi lors de son vote en fin de séance publique. Cette pratique fut pour le moins étonnante et critiquée quand l’on sait que, sous la Ve République, de nombreux outils existent pour surmonter de tels obstacles : le vote bloqué (art. 44 alinéa 3 Constitution), par exemple, ou encore le tristement célèbre « 49 alinéa 3 ».

Bref, dans cet « acte I » de la loi « Duplomb », les députés avaient trouvé un nouveau moyen de contourner la délibération parlementaire, certes en réponse à une tentative d’obstruction, mais dans un mouvement « antiparlementariste » qui n’est guère nouveau en France. Le résultat a été un débat parlementaire tronqué, puisqu’à la suite de l’adoption de cette motion de rejet par les députés, la « navette parlementaire » s’est poursuivie, disait-on, en commission mixte paritaire (CMP). En effet, le 27 janvier 2025, une fois le vote du Sénat acquis, le Gouvernement avait engagé la procédure accélérée : une seule lecture par assemblée suffisait (art. 45 Constitution), et non deux, pour pouvoir réunir une CMP. C’était le signe d’un Gouvernement pressé par le temps pour faire adopter la proposition de loi « Duplomb ».

NEWSLETTER

Chaque vendredi, recevez un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

+30 000 SONT DÉJÀ INSCRITS

Une alerte pour chaque article mis en ligne, et une lettre hebdo chaque vendredi, avec un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

Acte II. S’éviter un débat démocratique à l’Assemblée nationale

S’ouvre alors l’acte II. Dans ce cénacle restreint qu’est une CMP (elle accueille 7 députés et 7 sénateurs, avec autant de suppléants, à chaque fois qu’un dissensus apparaît sur un projet ou une proposition de loi entre les deux assemblées), les parlementaires tentent, à l’abri des regards (médiatiques et gouvernementaux) de trouver un compromis sur la proposition de loi. Ce fut chose faite le 30 juin 2025 : la CMP était dite « conclusive ». Néanmoins, pour que l’accord trouvé ne soit pas « mort-né », il était nécessaire d’obtenir un vote d’approbation dans chacune des deux assemblées parlementaires. Or cette approbation connaît une limite, et de taille, posée à l’article 45 de la Constitution : le texte de compromis trouvé par la CMP est, certes, soumis aux sénateurs et députés dans l’espoir qu’ils l’adoptent (c’est la réunion de ces deux votes, et non l’accord en CMP, qui a force de loi), mais « aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement ». Autrement dit, les parlementaires ont été invités à voter définitivement une proposition de loi où la délibération fut réduite à peau de chagrin, puisque sans l’accord du Gouvernement, le texte de la CMP ne pouvait pas être modifié. Le 2 juillet 2025, le Sénat votait la proposition de loi dans sa version finale, issue de l’accord de la CMP, et, dans la foulée, le 8 juillet, l’Assemblée nationale l’adoptait définitivement à une nette majorité.

En somme, dans cet « acte II » de la loi « Duplomb », les opposants au texte ont été battus, comme d’habitude (c’est le jeu de toute démocratie parlementaire, où les gagnants et perdants sont plus ou moins connus à l’avance, mais l’idée est que les opposants puissent discuter, amender, un texte pour, sait-on jamais, obtenir un consensus ou un compromis), à ceci près que l’effet conjugué de l’acte I a conduit à ce que les députés n’aient pas discuté sur la proposition de loi en hémicycle. Le débat parlementaire fut tronqué, donc, et avec lui sa légitimité démocratique.

La pièce aurait pu se terminer avec « le » classique de toute procédure d’adoption de la loi : la saisine du Conseil constitutionnel.

Acte III. Se reposer (seulement) sur le Conseil constitutionnel ?

L’acte III aurait pu être le dernier de cette pièce déconcertante. En effet, une fois la proposition de loi adoptée définitivement par le Parlement, il reste une possibilité offerte à l’article 61 de la Constitution de saisir le Conseil constitutionnel pour qu’il s’interroge sur la conformité de la loi aux textes à valeur constitutionnelle (par exemple, le texte numéroté de la Constitution, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la Charte de l’Environnement de 2004, etc.). Plusieurs députés et sénateurs ne s’en sont pas privés, comme souvent depuis que cette possibilité leur a été offerte en 1974, en vue de convaincre le Conseil du bien-fondé de l’inconstitutionnalité de cette loi. Trois saisines sont répertoriées sur le site du Conseil constitutionnel : les 11, 15 et 18 juillet 2025, il a été saisi par plus de 120 députés et plus de 60 sénateurs.

Il revient au Conseil constitutionnel d’écrire une partie de ce troisième acte. Mais, pièce en trois actes, disait-on, dont la chute s’avère de plus en plus incertaine. En effet, entre l’adoption définitive de la loi, le 8 juillet, et la première saisine du Conseil constitutionnel, le 11 juillet (deux autres saisines ont eu lieu, le 15 juillet et le 18 juillet), une pétition a fait irruption dans le débat public après son dépôt sur le site de l’Assemblée nationale, le 10 juillet. D’ores et déjà, son ampleur est telle qu’elle inscrit un peu plus encore la loi « Duplomb » dans notre histoire constitutionnelle et parlementaire. Plus encore, elle pourrait conduire à écrire une partie du troisième acte, voire un quatrième !

À ce stade, la pétition recueille près de 2 millions de signatures, soit plus que certains candidats à la présidentielle de 2022, ou deux fois plus que pour la proposition de référendum d’initiative partagée contre la privatisation d’Aéroport de Paris (2019-2020) ; à ceci près que, pour une pétition signée sur le site de l’Assemblée nationale ou celui du Sénat, il ne faut pas disposer de la citoyenneté française.

Cet engouement face à ce modeste dispositif de démocratie directe et participative a conduit à se poser une question : la réussite d’une telle pétition peut-elle contraindre à revenir sur la loi « Duplomb » ?

Le suspense est de courte durée, la réponse est non, d’un point de vue juridique. En effet, si le système des pétitions n’est pas nouveau dans l’histoire française, sa version « 2.0 » n’est apparue au Sénat et à l’Assemblée nationale qu’il y a cinq ans. Et sa portée est certaine : ce n’est pas un moyen d’expression du peuple souverain comme peut l’être un référendum.

Il suffit de lire l’article 3 de la Constitution pour s’en convaincre : pour adopter une loi, « expression de la volonté générale », il faut que le souverain, c’est-à-dire le peuple français, se prononce soit indirectement, par la voie de ses représentants, soit directement, par la voie du référendum. Nulle trace d’un « droit de pétition ». Dans notre Constitution, l’occurrence « pétition » n’existe qu’à propos du Conseil économique, social et environnemental (art. 69), qui n’est pas une assemblée délibérante (elle ne peut donc pas participer à délibérer sur une loi), et des collectivités territoriales (art. 72-1).

Autrement dit, la pétition peut continuer à recueillir des milliers, voire des millions de soutiens supplémentaires, les députés, pour ce qui les concerne, peuvent, ou non, s’en saisir : la pétition ayant dépassé les 500 000 signataires, elle peut être mise à la discussion en Conférence des présidents, chargée de déterminer l’ordre du jour de l’assemblée. Composée de la présidence, des vice-présidents, des présidents de commissions permanentes et des présidents de groupe politique (entre autres), les oppositions ont voix au chapitre, d’autant plus dans une configuration tripartite. Si elle parvient en Conférences des présidents, une fois que l’Assemblée sera en session, c’est-à-dire en septembre (si une session extraordinaire est ouverte) ou début octobre (pour le début de la session ordinaire), ses membres pourront alors décider, soit de classer la pétition, sans autre forme de procès, soit débattre en séance publique, au sein de l’hémicycle… et c’est tout.

Sur le plan juridique, la pétition lancée à l’Assemblée nationale ne peut aller plus loin qu’un débat en séance en hémicycle, sans conséquence particulière. Sauf si les députés se saisissent de la question, par exemple en déposant une nouvelle proposition de loi qui, si la loi « Duplomb » était promulguée à la suite d’un contrôle positif du Conseil constitutionnel, aurait vocation à l’abroger. Il n’y a aucun caractère impératif à une pétition lancée depuis le site de l’Assemblée nationale : elle pourrait recueillir le soutien du monde entier que cela ne changerait rien. Tout n’est qu’affaire, ici, de rapport de force : plus la pétition recueille de soutiens, plus elle s’ancre dans le débat public, bien aidée par le cadrage médiatique actuel.

Mais elle n’oblige en rien les parlementaires ou le Gouvernement ou le président de la République à faire quoi que ce soit de plus que ce qui a été dit précédemment.

Si le Conseil constitutionnel déclarait la loi votée conforme à la Constitution (si elle était déclarée non conforme, l’histoire s’arrêterait là), le Président Macron n’est pas tenu de ne pas la promulguer : ce serait même, au contraire, violer l’article 10 de la Constitution qui l’y oblige. Rien ne le contraint, non plus, à demander une nouvelle délibération au Parlement, c’est-à-dire à ce qu’il délibère à nouveau, ou plutôt pour la première fois pour l’Assemblée nationale en l’espèce sur la proposition de loi. Mais il en a aussi la possibilité. La pression ne serait-elle pas trop grande sur ses épaules si, d’ici là, la pétition recueillait trois, quatre, cinq millions, ou peut-être davantage de signataires ?

Ce dessin s’avère sans doute quelque peu déceptif. Il ne doit pas pour autant conduire à abandonner la pétition. Il doit permettre de la prendre pour ce qu’elle est : un outil d’expression, fragile, modeste, mais dont le poids sur les gouvernants croît à mesure qu’il obtient des soutiens populaires.

Le droit est aussi un outil de tactique politique : même le dispositif non contraignant de la pétition peut finir par influencer les gouvernants. Toute chose égale par ailleurs, souvenons-nous de la mobilisation contre la loi « CPE » (2006) : les représentants de la Nation l’avaient adoptée, selon la volonté du Gouvernement et du chef de l’État, mais l’opposition était telle que le Président Chirac l’avait promulguée… pour immédiatement appeler à sa non-application (ce qui n’est pas satisfaisant, car ce n’est pas respecter la volonté du souverain, censée s’exprimer au travers de nos représentants).

En revanche, il faut tordre le cou à l’idée selon laquelle la pétition pourrait offrir davantage. C’est créer des déceptions et des frustrations inutiles, pour ne pas dire contreproductives. Dans le débat public et médiatique court la rumeur qu’en atteignant les 4,8 ou 4,9 millions de pétitionnaires, quelque chose se passerait. C’est faire œuvre de confusion de ce seuil avec un autre instrument prévu, cette fois-ci, dans notre Constitution : le référendum d’initiative partagée ou « RIP ». Cet outil, créé en plus du référendum « historique » d’initiative présidentielle (art. 11 Constitution), est sans doute voué à l’échec. Il faut dire que « tout », ou presque, se résume à son acronyme. Les gouvernants n’y sont pas insensibles, parce qu’ils ont toujours vu avec méfiance le référendum, comme une voie concurrente au travail législatif des représentants de la Nation.

À court terme, un quatrième acte tourné sur le dispositif du « RIP » n’est pas adapté : ses conditions de mises en œuvre sont contraignantes et, surtout, si la loi « Duplomb » était promulguée, aucune abrogation par cette voie ne serait possible avant un délai d’un an.

Acte IV. Au lendemain d’une pétition réussie, des pistes à envisager ?

À défaut de pouvoir emprunter la voie du « RIP », à court et moyen termes, plusieurs voies pourraient être envisagées pour donner suite à la mobilisation des centaines de milliers de pétitionnaires contre la loi « Duplomb ».

- Puisqu’il a déjà été saisi et doit rendre sa décision d’ici le 10 août prochain, convaincre le Conseil constitutionnel, par des arguments de droit, que la loi « Duplomb » n’est pas conforme à la Constitution ; dans ce cas elle ne pourrait pas être promulguée. À cet égard, la pétition n’exerce guère d’influence, même si tout juge n’est jamais complètement hermétique à ce qu’il se passe dans la société. La balle est surtout dans le camp de l’argumentaire des parlementaires saisissants, voire dans tout un chacun qui produirait une « contribution extérieure » envoyée au secrétaire général du Conseil constitutionnel (aussi appelée dans le jargon « porte étroite »).

- Si la loi est déclarée conforme à la Constitution (totalement comme partiellement), convaincre le président de la République de demander une seconde délibération au Parlement, afin de reprendre la délibération et, ce serait tout à fait possible, amender les dispositions de la loi qui font dissensus. À cet égard, la pétition ne l’oblige à rien, en droit, mais plus elle recueille de signatures, plus un rapport de force politique s’installe et pèse sur lui.

- Si la loi finit par être promulguée :

- Soit convaincre le président de la République (et son Premier ministre qui doit lui en faire la proposition formelle) de convoquer un référendum (lui, il n’est pas limité par le délai plancher d’un an) visant à soumettre au peuple souverain un projet de loi tendant à abroger tout ou partie de la loi « Duplomb », avec l’incertitude que toute tenue d’un référendum induit ;

- Soit convaincre le Gouvernement ou un député ou un sénateur (au moins) à déposer un projet (Gouvernement) ou une proposition (parlementaire) de loi visant à abroger la loi « Duplomb », avec le risque que les actes I et II de la première version se produisent à nouveau, telle une mauvaise pièce de théâtre.

Affaire à suivre, donc, mais une chose est sûre : sous la Ve République, les outils de démocratie directe et participative sont soit très limités, soit très bien maîtrisés par les gouvernants. Il n’en demeure pas moins que notre Constitution, avant d’être une norme juridique, est un pacte politique : elle contient des outils (juridiques) pour infléchir le cours des choses, si tant est qu’un rapport de force politique puisse prendre place. La pétition actuelle, contre toute attente, se trouve peut-être être le vecteur idoine pour que la pièce ne s’arrête pas à l’acte III.

14 Responses

Il faudra s’interroger que le rôle du sénat… Ils ont toujours soutenu des textes rejeté par la population (Retraites, loi Duplomb, austérités budgétaire, ….) au détriment de l’article 4 de la constitution qui dit que le parlement est élu par le peuple POUR le peuple…

Rappelons que c’est brave gens sont élus au suffrages indirect, par des grand électeurs au premier rang duquel, les conseillers municipaux…. Et, Il y a les municipales dans 8 mois, la mobilisation doit s’orienter là-dessus…

C’est du moins mon avis…

Excellent éclairage, clair et sans bavardage, de la situation tant politique qu’institutionnelle.

Il faut publier la liste des parlementaires et ministres ayant soutenu et soutenant la loi DUplomb ,et pourquoi pas des maires ? Pour une information démocratique des électeurs demain .

Pourquoi ne pas publier la liste des parlementaires ayant soutenu et soutenant la loi Duplomb ?Pour une information démocratique des électeurs avant la prochaine dissolution .

Au vu de la toxicité (indiscutable et indiscutée – regardez le nombre de cancers directs ou induits) du tabac (et incommensurablement plus impactant sur la santé humaine), tout signataire fumeur ne devrait pas être comptabilisé…

Et vu mon expérience de la populace gaucho/écolo/artisto-engagée/bobo/punko-à-chien, ça ferait du monde.

Et qu’on ne me dise pas que 2M de personnes ont signé rien que pour la diversité.

La plupart sont juste convaincus qu’en ne signant pas ils vont contribuer à l’extinction de l’humanité.

Article très complet super intéressant sans être rasoir, un luxe !

Eclairages sur la loi, pétition, RIP et rouages de la démocratie et de la constitution, décryptage des règles institutionnelles et de la place du politique (et du citoyen), en une page sur un exemple concret…

Très beau travail merci !

Notre système politique/journalistique est pourri, faux et sans perspective, un bon pourcentage de notre population ne sait plus réfléchir, se poser les bonnes questions et décider par lui même. Que je vois les inepties, les mensonges et contre-vérités des pro “loi Duplomb”, les commentaires à côté du véritable enjeu pour le devenir de notre société, je me dis que l’on est mal barré.

Je n’ai rien d’extrémiste, sans positionnement idéologique politique, et pourtant, je me suis senti concerné et j’ai signé cette pétition.

Utopiste, oui et j’espère une société plus tolérente et démocratique, qui aille dans le bon sens: celle de vivre mieux.

Pour revenir à cet article, trés pédagogique: merci (c’est ce qu’il faudrait retrouver dans les grands médias)

Un argumentaire de type “porte étroite” vient d’être récemment produit dans une tribune sur le site du Monde par Jules Boyadjian. J’espère qu’il l’aura envoyé au Conseil constitutionnel !

https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/07/22/la-proposition-de-loi-duplomb-est-le-produit-d-une-grave-derive-institutionnelle_6622994_3232.html

En substance, l’auteur indique que pour délibérer valablement, une CMP doit être pourvue du mandat impératif que constitue la première version de la loi votée, et ceci pour chacune des chambres Sénat et Assemblée nationale. Ceci est bien le cas pour le Sénat, mais la motion de rejet votée à l’AN fait que les 7 députés en CMP se sont retrouvés à défendre un projet de loi non adopté par leur assemblée, ne serait-ce que dans des termes différents de ceux du Sénat (ce qui est l’objet justement de la concertation en CMP), et donc sans mandat. Ceci constitue pour l’auteur un argument d’inconstitutionnalité. Personnellement, je trouve cet argument très convaincant (mais je ne suis pas juriste), à voir s’il trouvera un écho au Conseil constitutionnel…

Merci pour la pédagogie et les précisions.

Je résume la situation sur un plan politique : n’y a pas de contre-pouvoir direct dans une démocratie représentative.

Celle-ci est issue de la Révolution française, et de la prise de pouvoir des Bourgeois, profondément antidémocrates.

Tout est organisé autour du pouvoir central, les parlements étant possiblement évitables en cas d’absence de majorité, et quand bien même, les Ordonnances et les exceptions constitutionnelles (exemple du 49.3) peuvent, et sont devenus la règle depuis l’élection de Macron.

Au-delà des institutions, c’est bien une idéologie politique antidémocratique qui règne depuis 236 ans.

C’est vraiment un joli travail de décryptage et d’explications des règles institutionnelles et de la place du politique.

Un très grand merci et continuez sur cette voie de nous rendre toujours plus intelligent.

Très bon article . Merci

Un très belle éclairage sur la loi, la pétition et les rouages de notre démocratie, merci à vous !

Merci pour cet article.

J’ajoute que chaque citoyen a la possibilité de s’adresser directement à son député (par mail ou courrier). Tout député sait (ou devrait se dépêcher de savoir où de se souvenir) qu’il doit sa place au Parlement à ceux qui l’y ont mis. Et j’ai la candeur de croire que les deux oreilles et les deux yeux d’un député continuent de bien fonctionner après leur élections vu que leur mandat ne leur est pas acquis ad vitam.

Hyper intéressant et complet un grand merci pour cet article !