|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

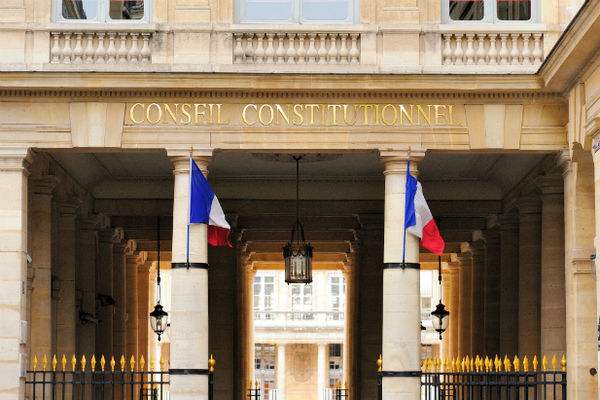

Dans la pièce qui se joue depuis la discussion puis l’adoption de la loi dite « Duplomb », plusieurs pistes pouvaient être envisagées pour en esquisser une issue : censure (partielle ou complète) de la loi par le Conseil constitutionnel ? Seconde délibération demandée par le président Macron ? Incidence telle provoquée par les quelque 2,1 millions de pétitionnaires contre la loi « Duplomb » que les gouvernants seraient contraints de réagir ?

Dans sa décision n° 2025-891 DC du 7 août 2025, Loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, le Conseil constitutionnel a posé sa pierre à l’édifice, comme les parlementaires saisissants l’y avaient invité au titre de l’article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il a ainsi participé à écrire la suite de la pièce.

L’Acte IV en bref – Une censure partielle de la loi « Duplomb »

L’Acte IV est désormais connu : au terme d’une décision de non-conformité partielle avec réserves, comme le veut la formule consacrée, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme toutes les dispositions incriminées par le saisissant à l’exception de deux d’entre elles, deux autres étant validées bien qu’agrémentées de réserves d’interprétation.

D’abord, celle la plus emblématique figurant dans une partie de l’article 2 de la loi, 3° d) pour être précis (ainsi que le troisième alinéa du b) de ce même 3° qui lui est inséparable) : la réintroduction de l’acétamipride au travers de l’insertion d’un paragraphe II ter au sein de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime qui aurait permis, sous certaines conditions, de déroger par décret à l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, ainsi que des semences traitées avec ces produits.

Ensuite, le Conseil a censuré l’article 8 de la loi qui modifie plusieurs articles du code rural et de la pêche maritime afin d’étendre le pouvoir d’injonction contraventionnelle et de renforcer les sanctions pénales en vue de prévenir le développement de vignes non cultivées, de faciliter l’exécution d’office en cas de non-respect des mesures de police administrative, de simplifier la procédure visant à détruire les végétaux lorsque le propriétaire est défaillant dans l’exécution de mesures phytosanitaires et de permettre aux administrations de communiquer entre elles des informations pour identifier les propriétaires de terrains concernés. Toutefois, cette seconde censure est essentiellement d’ordre procédural : il s’agit d’un « cavalier législatif ». En d’autres termes, le Conseil constitutionnel estime que cet article, introduit par voie d’amendement en première lecture, n’a aucun lien, même indirect, avec la proposition de loi déposée sur le bureau du Sénat. Cela ne préjuge en rien du fond de la disposition, il y a seulement une violation de l’article 45 de la Constitution : à charge pour le législateur, s’il l’estimait nécessaire, de réintroduire cette disposition au sein d’un autre véhicule législatif plus adapté.

Pour le reste, la censure d’une partie de l’article 2 de la loi « Duplomb » est bien sûr accueillie positivement par les opposants au texte, mais il ne faut pas non plus crier victoire trop vite. Dans l’Acte IV qui s’est joué et qui, sous peu, va se clôturer, il est possible de voir le verre à moitié plein… comme à moitié vide – c’est selon.

L’Acte IV en détails – une victoire contre la loi « Duplomb » à nuancer (?)

Pour le constitutionnaliste, un élément inquiétant a été validé par le Conseil constitutionnel (même s’il intéressera sans doute le moins l’opinion publique).

Malgré une adoption de la proposition de loi particulièrement atypique et cavalière (souvenez-vous de l’adoption de la motion de rejet préalable… à l’unanimité, portée par les partisans de la proposition de loi), le Conseil constitutionnel n’a rien trouvé à redire du point de vue du principe du droit d’amendement (qui n’a pas pu être utilisé par les députés) et des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire – qui sont tous les trois des moyens susceptibles de justifier une inconstitutionnalité (§11 et 12 de la décision). En réalité, le Conseil s’avère particulièrement sévère… avec les députés de l’opposition.

S’il admet que « la présentation de cette motion le 26 mai 2025 faisait clairement apparaître que son vote était souhaité non pas pour marquer une opposition de fond au texte, mais en vue d’accélérer sa procédure d’adoption par le Parlement, compte tenu du dépôt de plus de 3 500 amendements témoignant, selon les signataires de la motion, d’une volonté d’obstruction » (§9), il conclut plus loin que « au regard des conditions générales du débat, l’adoption de la motion de rejet préalable en première lecture à l’Assemblée nationale n’a méconnu ni le droit d’amendement, ni les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » (§13). La formule « au regard des conditions générales du débat » retient particulièrement l’attention du lecteur. Certes, l’adoption de la motion de rejet visait à accélérer le processus d’adoption de la loi, mais, en face, le Conseil semble reprendre à son compte les partisans de la proposition de loi qui dénonçait une tentative d’obstruction visant à ralentir la délibération à l’Assemblée nationale. Sur le plan juridique, les deux procédés sont sans doute excessifs par rapport à la bonne tenue de toute délibération parlementaire (même si l’obstruction est surtout un aveu de la faiblesse de l’opposition sous la Ve République), si bien que le Conseil constitutionnel semble avoir estimé la chose suivante : « 1 partout, balle au centre ». Et c’est tout. La conclusion qu’il en tire est qu’il n’y a donc eu aucune violation de la procédure législative d’adoption de la loi prévue par la Constitution (§13, 15, 16 et 17). Mais, comme (très) souvent, le Conseil n’argumente pas sur la raison pour laquelle il estime que l’adoption de cette motion de rejet préalable n’a pas violé la Constitution.

Il démontre, s’il le fallait encore, qu’il est bien loin des standards européens (Cour de justice de l’Union européenne, Cour constitutionnelle allemande, par exemple) dès lors qu’il s’agit d’argumenter en droit. C’est une lacune récurrente du Conseil constitutionnel, mais elle ne mobilisera pas les foules. Il montre, sans doute, avec cette décision, combien il peut être sévère avec l’opposition parlementaire, alors que la majorité à l’Assemblée nationale et le Gouvernement disposent des moyens les plus importants pour faire avancer la délibération parlementaire.

La décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites l’avait déjà montré. Il avait été particulièrement attentif aux conditions du débat parlementaire et rigide vis-à-vis des tentatives d’obstruction de l’opposition : « si l’utilisation combinée des procédures mises en œuvre a revêtu un caractère inhabituel, en réponse aux conditions des débats, elle n’a pas eu pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution. Par conséquent, la loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution » (§70 de la décision « Retraites »). La présente décision relative à la loi « Duplomb » s’inscrit dans cette dynamique relativement ancienne.

NEWSLETTER

Chaque vendredi, recevez un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

+30 000 SONT DÉJÀ INSCRITS

Une alerte pour chaque article mis en ligne, et une lettre hebdo chaque vendredi, avec un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

La Charte de l’environnement n’est plus « un symbole »

Au-delà de cette question, pourtant centrale, de procédure, la censure en elle-même d’une partie de l’article 2 est nette. Selon le Conseil constitutionnel, « le législateur, en permettant de déroger dans de telles conditions à l’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, a privé de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement. » (§83) Autrement dit, le Conseil accorde une portée plus importante (et précise) de l’article 1er de la Charte de l’Environnement, ce qui n’est pas sans conséquence au regard du droit qu’il consacre, d’autant plus qu’en vingt années d’existence, ce n’est que la quatorzième censure sur le fondement de la Charte de l’Environnement qui est admise par le Conseil constitutionnel (et seulement la troisième sur un article substantiel de la Charte). Néanmoins, l’argumentation développée par les membres du Conseil (car, ici, il y en a une !) amène à dresser un tableau en demi-teinte.

D’abord, il admet que « le législateur a ainsi entendu permettre à certaines filières agricoles de faire face aux graves dangers qui menacent leurs cultures, afin de préserver leurs capacités de production et de les prémunir de distorsions de concurrence au niveau européen », si bien que « ce faisant [le législateur a] poursuivi un motif d’intérêt général » (§77). Une telle dérogation était donc motivée par l’intérêt de tous aux yeux du Conseil. Mais, immédiatement, ce dernier va expliquer sa censure suivant deux points, dont il est possible de penser que, dans l’hypothèse d’une réécriture de la partie censurée de l’article, la disposition ne serait pas validée.

Premièrement, le Conseil admet que « les produits en cause ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux, ainsi que des conséquences sur la qualité de l’eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine. » (§79) Ce paragraphe n’est pas anodin, quand on se souvient que certains députés, parmi lesquels l’ancien Premier ministre Gabriel Attal, avaient justifié leur vote en faveur de la loi « Duplomb » en raison de leur certitude sur le fait que « jamais je ne voterais une loi dont je considère qu’elle pourrait être dangereuse pour les Français » et l’utilisation de l’acétamipride sera « rarissime et ultra-encadrée » (billet Instagram).

Le Conseil constitutionnel démontre que tout juge fait partie de la société politique qui compose notre État et qu’à cet égard, il s’informe – aussi – sur des objets de la loi qui sort du champ de ses savoirs. De ce point de vue, le Conseil constitutionnel réaffirme qu’il doit bien garantir les droits et libertés consacrés par les normes à valeur constitutionnelle, dont celles figurant pour partie dans la Charte de l’Environnement, et ainsi, au terme d’un contrôle de proportionnalité, pouvoir les faire primer sur d’autres revendications. Ainsi, il s’assure que la « loi votée […] n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » (§ 27 de la décision dite « Nouvelle-Calédonie ») entendue comme l’ensemble des normes à valeur constitutionnelle.

Deuxièmement, en conséquence, il reproche successivement au législateur « d’accorder une dérogation à l’interdiction d’utilisation de ces produits [ceux qu’ils visent dans le paragraphe 79] pour toutes les filières agricoles, sans les limiter à celles pour lesquelles le législateur aurait identifié une menace particulière dont la gravité compromettrait la production agricole » (§80) ; de ne pas prévoir que « la dérogation soit accordée, à titre transitoire, pour une période déterminée » (§81) ; et de prévoir une dérogation qui « peut être décidée pour tous types d’usage et de traitement, y compris ceux qui, recourant à la pulvérisation, présentent des risques élevés de dispersion des substances » (§82). À cet égard, il suit la logique développée dans sa jurisprudence rendue cinq ans plus tôt lorsque le Conseil avait statué sur une loi autorisant la réintroduction de certains néonicotinoïdes, à ceci près que celle-ci était limitée aux betteraves sucrières et consentie à titre transitoire, le temps que puissent être mises au point des solutions alternatives.

À cette occasion, le Conseil avait établi un certain nombre de critères de validité pour permettre une dérogation à l’interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou assimilés. Bref, le législateur de 2020 avait suffisamment encadré la possibilité de déroger ; or celui de 2025 n’a pas suivi les critères du Conseil et a logiquement été sanctionné. En l’espèce, dans la loi « Duplomb », le Conseil constitutionnel reproche au législateur de ne pas avoir encadré la réintroduction de l’acétamipride, notamment en affinant les conditions de temporalité et de portée de la dérogation.

Sans élément supplémentaire sur les motifs de sa décision, il est possible de s’interroger sur la question de savoir si un article davantage encadré par le législateur, qui prévoirait une telle réintroduction accompagnée de garanties légales suffisantes à l’article 1er de la Charte (comme le législateur y est tenu, ce que rappelle le paragraphe 73 de la décision), une telle disposition serait-elle déclarée conforme à la Constitution ? La question est ouverte, mais elle montre bien que derrière la censure claire de la partie litigieuse de l’article 2 de la loi et le renforcement de la portée de l’article 1er de la Charte de l’Environnement, le législateur pourrait trouver un chemin pour écrire un Acte V à cette pièce qui, décidément, ne cesse de se rallonger (et, comme il fallait s’y attendre, d’alimenter, dans les propos de certains partisans de la loi « Duplomb », un discours de défiance contre les juges particulièrement inquiétant).

Pour le reste des dispositions incriminées par les auteurs des trois saisines du Conseil constitutionnel, ce dernier a écarté leurs griefs, ce qui relativise la censure partielle de sa décision. Par exemple, une consécration plus franche de l’article 2 de la Charte de l’Environnement n’est pas confirmée (même si le Conseil l’évoque dans les motifs de sa censure de la partie litigieuse de l’article 2 de la loi : le législateur « doit prendre en compte, notamment, le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement mentionné à l’article 2 de la Charte de l’environnement » [§73]) et une remise en cause des règles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est validée par le Conseil. À l’ombre de cette longue décision, il n’en reste pas moins que le Conseil constitutionnel semble dessiner une avancée (non explicitée pour le moment) : le principe de non-régression environnementale n’a pas été reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle, mais il a été repris, à plusieurs reprises à l’appui des arguments des saisissants, par le Conseil constitutionnel lui-même pour développer les motifs de sa décision. Comme le suggère le juriste Rémi Radiguet, spécialisé en droit de l’environnement, « on peut imaginer avec optimisme qu’il puisse progressivement être une composante implicite du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à défaut de consécration constitutionnelle explicite ! ».

L’article 5 et les mega-bassines

Il est à noter que le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 5 de la loi « Duplomb » conforme à la Constitution, à ceci près qu’il en a profité pour formuler deux réserves d’interprétation. Il s’agit d’une technique contentieuse qui permet au juge de s’évader de l’alternative conformité/non-conformité à la Constitution d’une disposition législative en la déclarant conforme, à condition qu’elle soit interprétée (ou appliquée) de la façon indiquée par lui et lui seul. Cet article 5 de la loi vise deux dispositions du code de l’environnement : l’un est susceptible d’affecter des espèces végétales non cultivées ou animales non domestiquées (et leurs écosystèmes) à travers une dérogation à l’interdiction d’y porter atteinte, s’il existe un « intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impérieuses d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » (§130) ; l’autre porte sur le système dit des « méga-bassines », lesquelles peuvent s’envisager si elles sont présumées d’intérêt général majeur (§131). Le Conseil a formulé une réserve d’interprétation manifestement neutralisante pour les « méga-bassines », ce qui lui permet de préciser que cette présomption d’intérêt général majeur pourrait être renversée.

Une « méga-bassine » n’a donc pas vocation à exister pour toujours (§138). Dans le même ordre d’idées, le Conseil estime, de façon sans doute plus directive que neutralisante, que les « méga-bassines » peuvent conduire au prélèvement d’eaux souterraines, mais pas toutes les eaux : celles des « nappes inertielles » en sont exclues (§137). Chaque fois, les juges du Conseil constitutionnel formulent ces deux réserves sur le fondement du « droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » consacré à l’article 1er de la Charte de l’Environnement, ce qui confirme le renforcement de la portée de cet article.

La fin de la pièce ?

Au regard de cette décision, quel (premier) bilan en tirer ? Pour le constitutionnaliste (et certains spécialistes du droit de l’environnement comme Dorian Guinard), il s’agit un peu d’une « victoire à la Pyrrhus ». Certes, il y a une censure claire de la partie emblématique de l’article 2 de la loi « Duplomb » et un renforcement de la portée constitutionnelle de l’article 1er de la Charte de l’Environnement, mais cette censure – qui reste importante – met au second plan la validation d’une procédure d’adoption de la loi particulièrement discutable et qui a été balayée d’un revers de main par le Conseil constitutionnel (comme il fallait s’y attendre, il n’est guère innovant sur les aspects procéduraux) sans autre forme de procès. Bref, une victoire pour les opposants à la loi « Duplomb », mais une défaite (une de plus) pour ceux qui se soucient de la pratique institutionnelle sous la Ve République et ses dérives.

L’Acte IV est désormais sur le point de se clore, puisqu’à la suite de cette censure partielle, l’Élysée a fait savoir que le président Macron « promulguera » le texte « dans les meilleurs délais », sans la réintroduction de l’acétamipride. C’est tout à fait normal : s’il n’use pas de sa possibilité de demander une seconde délibération au Parlement, il est donc tenu de promulguer la loi votée (et contrôlée) au terme de l’article 10 de la Constitution. De plus, le président de la République, comme aucun autre sauf le peuple souverain lui-même s’il en venait à réviser la Constitution, ne peut aller à l’encontre de toute décision du Conseil constitutionnel. Au titre de l’article 62 de la Constitution, ses décisions ont autorité absolue de chose jugée, elles s’imposent aux pouvoirs publics et aux juridictions nationales. Le Président Macron n’a pas seulement à prendre « bonne note de la décision du Conseil constitutionnel », il est tenu par la Constitution de promulguer la loi « Duplomb » amputée des deux dispositions censurées.

Il reste qu’un Acte V peut encore se dessiner, à moins que nous n’arrivions à l’Épilogue de cette pièce : se limitera-t-on à un « simple » débat en hémicycle, à la rentrée, entre députés, à la suite de la réussite inédite de la pétition contre la loi « Duplomb » ? Les parlementaires chercheront-ils à déposer une nouvelle proposition de loi pour réintroduire l’acétamipride ? La loi « Duplomb », même amputée de deux articles, parviendrait-elle à produire des effets rapidement, étant donné qu’un certain nombre de ses dispositions législatives dépend de la rédaction par le Gouvernement de décrets d’application (rappelons, à toutes fins utiles, qu’il est de jurisprudence constante que le Premier ministre est tenu d’exécuter dans un « délai raisonnable » les lois) ? Affaire à suivre (encore une fois) !

One Response

Les députés ont légiféré combien pour sorti cette loi duplomb?

Le conseil constitutionnel censure cette loi…

L’état cherchant à faire des économies.

La solution est tres simple supprimer les 500 députés,car ils sont vraiment pas bons de droite ou de gauche.

Les remplacer par les 9 du conseil constitutionnel.

Elle est pas bonne celle là.