|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

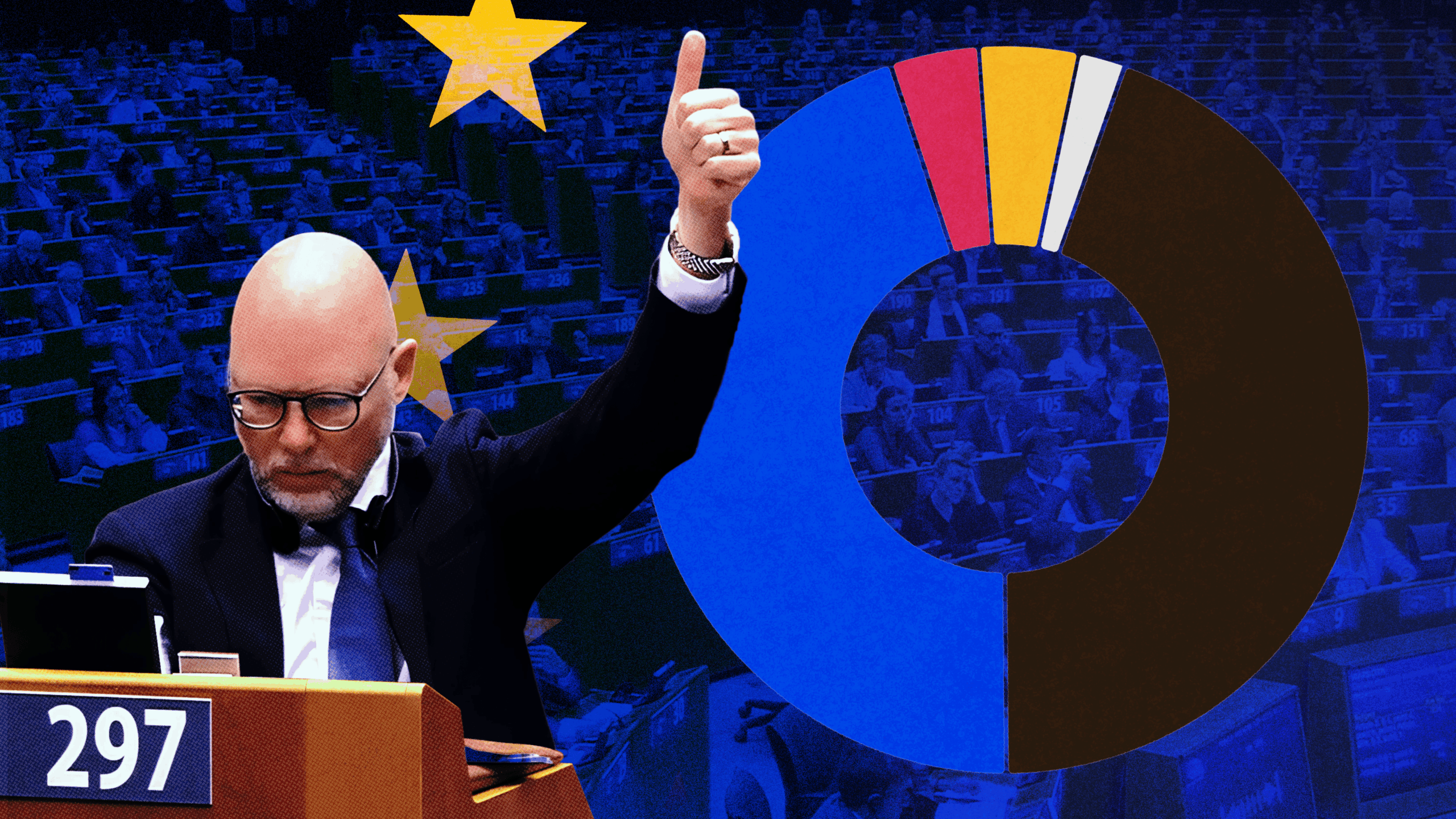

Les 644 députés qui ont voté ce jeudi dans l’hémicycle bruxellois ont finalement adopté le paquet législatif Omnibus 1 qui avait été rejeté à quelques voix près le 22 octobre dernier.

Ainsi, 70 à 80% des entreprises européennes ne seront plus concernées par des lois qui permettaient, entre autres, de les tenir responsables de leurs impacts climatiques et sociaux. Lois qui, d’ailleurs, ont été elles aussi vidées de leur substance. 400 amendements ont été apportés au texte initial, ils ont été votés en un peu moins d’une heure.

Main levée, main baissée, main dans le boîtier électronique… derrière ce fascinant ballet s’est joué un rapprochement politique effrayant : la première alliance de taille entre la droite conservatrice et l’extrême droite au Parlement européen.

Omnibus 1 : la fin du cordon sanitaire autour de l’extrême droite

Parmi les 382 députés qui ont voté pour le texte, 172 voix provenaient du parti conservateur PPE (Parti populaire européen), et 170 des trois groupes d’extrême droite qui siègent au Parlement (CRE, PfE, ESN). En face, 249 députés ont voté contre.

Le cordon sanitaire a été officiellement franchi au Parlement européen ce jeudi, s’est insurgé René Repasi, négociateur du groupe Social-démocrate, dans un communiqué : « Les conservateurs ont chargé, feutre rouge en main, rayant d’un trait le pare-feu et redessinant leur majorité auto-proclamée avec des forces anti-démocratiques.»

Alors, que contient ce texte, progéniture de la droite et l’extrême droite européenne, qui va maintenant faire l’objet d’un trilogue entre Commission, Conseil de l’Union Européenne et Parlement ?

D’abord, pourquoi ce projet de loi Omnibus 1?

Reprenons du début. Le projet de loi Omnibus 1 a été proposé par la Commission européenne en février 2025. C’est le premier d’une série de paquets législatifs qui portent chacun sur un secteur et regroupent des mesures de « simplification » des lois européennes existantes. L’objectif, c’est d’accroître la compétitivité des entreprises, qui serait indispensable pour maintenir la souveraineté de l’Union européenne. Selon la Commission : « La capacité de l’Union à préserver et à protéger ses valeurs dépend, entre autres, de la capacité de son économie à s’adapter et être compétitive dans un contexte géopolitique instable et hostile.»

Dans un rapport de 2024 sur la compétitivité de l’UE, l’ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi attire l’attention sur deux directives aux acronymes barbares qu’il estime particulièrement lourdes et coûteuses à mettre en place : la CSRD et la CS3D. Ces deux directives forment un cadre réglementaire destiné à rendre la finance plus durable.

Dans Omnibus 1, ce sont elles qui vont subir le premier choc de simplification souhaité par la Commission. Que font ces lois, concrètement?

La CSRD : beaucoup de règles, pour parler le même langage

La loi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) porte sur les rapports de durabilité qui doivent être publiés par les entreprises. C’est-à-dire les données qui ont trait à leur performance sur des critères environnementaux ou sociaux, leur stratégie de durabilité et les actions concrètes mises en place dans ce sens. De la même manière qu’un rapport financier doit répondre à certains critères, la CSRD harmonise le langage européen sur les informations de durabilité, pour permettre une meilleure comparaison de la performance globale des entreprises dans ce domaine.

Un pilier de la finance durable, donc, nous explique Olivier Guérin, chargé de plaidoyer réglementation européenne pour l’ONG Reclaim finance: « L’idée c’est de savoir si entre deux entreprises qui travaillent dans le même secteur, laquelle des deux est la plus vertueuse, laquelle des deux a le meilleur plan de transition et vers qui il faut aller investir. Si on nous supprime cette standardisation, cette même base, on va comparer des choses qui ne sont pas comparables.»

Une harmonisation qui a un coût certain pour les sociétés, puisqu’elles devaient fournir quelque 1000 points de données, des informations quantitatives ou qualitatives relatives à leur impact environnemental et social. Le président de la confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) François Asselin craignait d’ailleurs un « véritable tsunami administratif », dans les pages des Échos fin novembre 2023.

La CSRD est entrée progressivement en vigueur en 2023 et devait, à terme, concerner toutes les entreprises de plus de 250 salariés avec un chiffre d’affaires d’au moins 40 millions d’euros.

La loi sur le devoir de vigilance, pour en finir avec « les entreprises de cow-boys »

L’autre texte dans le viseur du paquet « Omnibus 1 » , c’est la CS3D (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), la loi sur le devoir de vigilance. Elle oblige les grandes entreprises à mesurer l’impact social et environnemental de leurs chaînes d’approvisionnement et de distribution pour traquer les pratiques inacceptables de leurs intermédiaires. Cela concerne les droits humains (travail forcé, travail des enfants, esclavage) et l’environnement (déforestation, atteinte à la biodiversité, pollution).

Lorsque la loi est votée en avril 2024, la rapporteuse du texte au Parlement Lara Wolters (Les Verts) salue « la fin de l’exploitation des personnes et de la planète par les entreprises de cow-boys ».

Pour Olivier Guérin, cela constitue une avancée juridique considérable : « c’était vraiment une révolution dans le droit (…) puisque désormais les entreprises sont aussi liées et responsables de ce qu’elles font. Là où avant, elles n’étaient responsables que face à leurs actionnaires, là, elles sont responsables aussi devant la loi ».

Avec ce texte, les entreprises sont également tenues d’adopter et d’appliquer un plan de transition pour rendre leur modèle économique compatible avec la limite de 1,5 °C de réchauffement climatique fixée par l’accord de Paris.

Les entreprises qui emploient plus de 1.000 personnes et réalisent un chiffre d’affaires mondial supérieur à 450 millions d’euros sont concernées, qu’elles soient européennes ou non.

Ce qui change avec « Omnibus 1 »

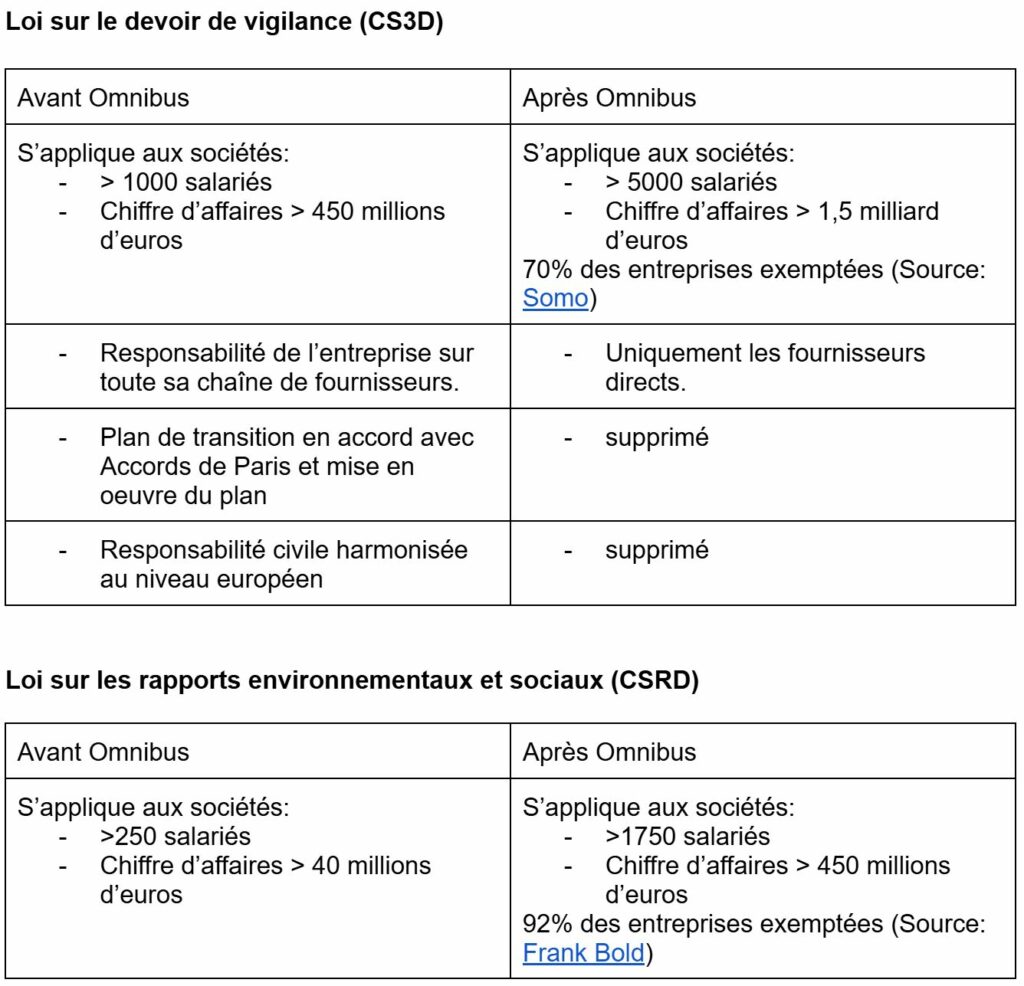

D’abord, le paquet législatif modifie considérablement les seuils d’application des directives. Ainsi, la CSRD ne concernerait plus que les entreprises de plus 1000 salariés, au lieu de 250, avec un chiffre d’affaires d’au moins 450 millions d’euros. Résultat, 80% des entreprises qui devaient respecter cette norme auparavant, sortent du champ d’application.

Quant à la CS3D, elle n’aura même pas eu le temps d’être appliquée car la France avait demandé de retarder l’entrée en vigueur du dispositif à 2028. Sur ce texte, la commission n’a pas proposé de changement de seuil d’application : il reste à 1000 salariés et 450 millions d’euros de chiffre d’affaires. En revanche, les entreprises ne doivent appliquer leur devoir de vigilance qu’au niveau de leurs partenaires directs, et non plus sur toute leur chaîne de valeur.

Le texte prévoit la suppression d’une partie de l’article 29 de la CS3D qui permet aux victimes d’impacts environnementaux ou sociaux causés par une entreprise de les poursuivre en justice. Il n’est désormais plus question de régime harmonisé de responsabilité civile à l’échelle européenne. Chaque Etat est invité à légiférer au niveau national sur ce point, ce qui va donner lieu à des lois bien moins ambitieuses selon Olivier Guérin : « Au lieu d’avoir une loi européenne, on va avoir 27 lois différentes, et 27 lois qui seront faites selon le bon vouloir de chaque État. »

Ça, ce sont les grandes modifications prévues par le texte, tel qu’il a été élaboré par la Commission et retravaillé par la commission juridique du Parlement. Ce jeudi, de nombreux amendements de l’extrême droite y ont été ajoutés.

NEWSLETTER

Chaque vendredi, recevez un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

ALERTE

Une alerte dans votre boite mail, pour être mis au courant dès qu’un nouvel article est en ligne sur Bon Pote

Sur quoi portent les amendements de l’extrême droite?

Un des changements les plus significatifs apportés est la suppression de l’article 1 de la CS3D dont voici un extrait : « L’obligation pour les entreprises d’adopter et de mettre en œuvre un plan de transition pour limiter le changement climatique (…). » Ainsi disparaît une des avancées principales apportées par la loi sur le devoir de vigilance, en pleines négociations climatiques de la COP 30 au Brésil.

« On se prive de l’obligation de faire transitionner l’ensemble du secteur économique et financier et on se prive aussi du suivi de tout ça. C’est-à-dire qu’avant, en plus des plans de transition, on devait avoir un “check” chaque année pour savoir où on en était, comment tout ça était appliqué. Là, c’est plus du tout le cas » déplore Olivier Guérin, qui précise que dans la plupart des grands pays européens, il n’existe pas d’alternatives nationales au plan de transition de la CS3D.

Et puis, ce qu’il reste de la loi sur le devoir de vigilance ne concernera que très peu de sociétés. Un autre amendement du groupe d’extrême droite CRE demande que le seuil d’applicabilité soit relevé aux entreprises employant au moins 5 000 salariés, avec un chiffre d’affaires minimum de 1,5 milliard d’euros. Selon l’ONG néerlandaise Somo, un millier d’entreprises sont concernées dans toute l’Europe, soit 70% de moins qu’avant la réforme. Les seuils d’application de la CSRD passent quant à eux à 1750 salariés avec un chiffre d’affaires de 450 millions d’euros.

Virement à 180° en moins d’un an : que se passe t’il au Parlement européen?

En avril 2024, les parlementaires en faveur de la loi sur le devoir de vigilance (CS3D) ont fait quelques concessions pour accélérer l’adoption du texte. Avec les élections européennes toutes proches, ils savaient que le vent pourrait tourner. Et ce fut le cas.

Dans l’hémicycle de la mandature 2019-2024 les écologistes et les partis de gauche étaient un peu plus nombreux et ont bénéficié des grandes manifestations de 2019 pour la préservation du climat. Ainsi, des lois comme la CSRD et CS3D ont pu voir le jour.

En juin 2024, l’histoire fut bien différente, les élections européennes ont été marquées par une forte montée de l’extrême droite. Si bien que le Parlement se retrouve dans une situation inédite : deux majorités sont possibles pour la droite conservatrice arrivée en tête, à condition d’assumer une alliance avec l’extrême droite. C’est ce qu’elle a fait ce 13 novembre.

Mais si la manière dont le texte Omnibus 1 a été voté est critiquée, la manière dont il a été élaboré l’est aussi.

Les lobbies à la table de Stéphane Séjourné

Saviez-vous qu’il est possible de consulter les rendez-vous de Stéphane Séjourné (le Vice-président exécutif de la Commission européenne) et son cabinet sur le site de la Commission européenne ? Il s’agit des rendez-vous avec les représentants d’intérêts.

Ce document a beaucoup intéressé l’ONG Reclaim finance qui a étudié les rendez-vous effectués par Stéphane Séjourné entre sa prise de fonction le 1er décembre 2024 et le 25 février 2025, veille de la publication de la loi Omnibus 1 par la Commission. Ce qui en ressort, c’est que le « Vice-président exécutif n’a rencontré que des entreprises. Aucune ONG, aucun syndicat, aucune université. Il n’a rencontré que des représentants d’intérêts privés, motivés par des considérations économiques et financières privées », nous dit le rapport.

Quant au Cabinet de M. Séjourné, sur 10 rencontres, en moyenne 9 étaient avec des entreprises, et 1 avec une ONG, une association, un syndicat, une université ou une organisation internationale. A en croire ces données, la société civile a été peu écoutée dans le processus d’élaboration de la loi Omnibus 1. Mais ce n’est pas tout, plusieurs ONG reprochent d’autres manquements à la Commission européenne.

Est-ce que « Omnibus 1 » est légal?

En avril dernier, huit ONG (Coalition européenne pour la justice des entreprises, ClientEarth, Notre Affaire À Tous, Clean Clothes Campaign, Global Witness, T&E, Anti-Slavery International et Friends of the Earth Europe) ont déposé une plainte officielle auprès de la médiatrice européenne, arguant que « la proposition Omnibus a été élaborée sans aucune consultation publique, marginalisant la société civile, manquant de preuves et d’évaluations d’impact environnemental et social, et privilégiant les intérêts étroits de l’industrie. »

Les plaignants font également valoir que la Commission aurait dû procéder à une évaluation de la cohérence climatique du projet, comme le prévoit la loi européenne sur le climat.

En mai 2025, une enquête a été ouverte sur la manière dont la Commission européenne a préparé la proposition législative dans le cadre de son paquet « Omnibus 1 » de mesures de simplification.

La procédure ne peut pas aboutir à l’annulation d’un acte de l’UE, mais elle pourrait aider à fourbir les armes de possibles requérants devant la Cour de justice européenne.

Omnibus 1, le symptôme d’un backlash écologique généralisé?

Deux textes qui promettaient de renforcer la finance verte et la responsabilité des entreprises ont été vidés de leur substance et adoptés grâce à une alliance entre la droite conservatrice et l’extrême droite.

La journée du 13 novembre marque un véritable recul dans la lutte contre le changement climatique, et l’effondrement des lignes dans un parlement où l’extrême droite, forte de ses 187 sièges, risque de continuer de déployer son influence. C’est un très mauvais signal, nous dit Olivier Guérin : « il nous reste un peu plus de trois ans et demi à tenir avec ce Parlement européen qui est très conservateur et pourtant on est dans un moment où il faut accélérer sur la réponse qu’on apporte à l’urgence climatique. On ne peut pas compter sur ce Parlement européen pour être à la hauteur des urgences de notre siècle. »

Et pourtant, plusieurs sondages récents montrent que l’urgence climatique est au cœur des préoccupations de la population. En octobre dernier, une enquête Ipsos bva pour le Réseau Action climat montre qu’une majorité nette des Français (67%) est en faveur d’une accentuation de la planification écologique, même si cela engendre un coût important pour les finances publiques.

Un sondage OpinionWay de juin 2025 réalisé pour Reclaim finance et le Forum citoyen pour la justice économique fait apparaître que les électeurs de droite et d’extrême droite sont d’accord pour que les entreprises soient tenues responsables et fassent preuve de transparence sur leurs impacts environnementaux et sociaux.

Avant le vote du 13 novembre, une pétition pour interpeller les parlementaires avait aussi recueilli plus de 100 000 signatures.

Autant de citoyens, de tous bords politiques, inquiets, que les élus européens ont choisi de ne pas entendre.

7 Responses

Quand les électeurs comprendront que le pouvoir d’achat est en réalité le pouvoir de tout détruire, ils reverront peut-être leurs critères de choix de leurs représentants. Les mots ont un sens et, personnellement, je me fous pas mal d’avoir du pouvoir d’achat. Ce qui m’intéresse, c’est d’avoir un pouvoir de vivre décemment, avec un toit sur la tête, de quoi manger sainement dans mon assiette et de quoi profiter de moment de convivialité avec mes amis. Le reste c’est une foutaise totale entretenue par nos fantasmes de plaisirs éphémères et la plupart du temps parfaitement inutiles. En attendant, nos chers représentants, qui représentent avant tout leur propre personne, roulent sur du velours en direction du mur vers lequel ils nous conduisent en se disant qu’ils ne vivront pas assez vieux pour le prendre en pleine face. Je crains malheureusement qu’ils ne se trompent lourdement.

En fait, plus simplement, nous sommes pris dans nos contradictions et nous ne savons plus comment nous en sortir. Les français veulent plus de pouvoir d’achat, ils ne se rendent pas compte que celui-ci est incompatible avec la réduction du CO2. Tous nos grand partis défendent le système productiviste néfaste pour la planète, et pour être élu, il faut satisfaire les électeurs !

Nous avons sous estimé la montée de l’extrême droite parce que nous n’avons pas voulu voir que les droites, pour sauver ce qui leur reste de pouvoir, seraient capables de s’allier aux pires imbéciles. Nous n’avons pas voulu voir que la démocratie est une petite chose fragile et que nos concitoyens peuvent penser une chose dans un domaine précis (dans le cas qui nous préoccupe, l’environnement), et céder à de vieilles peurs, à de vielles rancunes au moment de mettre le bulletin dans l’urne. Nous n’avons pas voulu voir que des politiciens qui se présentent comme des techniciens de la finance et de l’économie (en France Macron et sa cohorte) ne sont en fait que des idéologues dont l’incompétence (voir le déficit) qui fait souffrir une large part de la population, finit par constituer un marche pied pour l’extrême droite. Manifestement la France n’est pas la seule dans ce cas et la communauté européenne est en train de perdre gravement la boussole.

Nos politiques ne sont pas des incompétents, ils servent d’abord leurs intérêts et le système productiviste qui est soutenu par une grande majorité de français, qui les élise, et qui demande plus de pouvoir d’achat. En conclusion, je m’étonne qu’on s’étonne, en faisant de grands discours !

Merci pour cette analyse édifiante. Puis-je suggérer qquechose ? Quand vous publiez un article concernant un vote, pourriez-vous y ajouter un lien vers le détail des votes afin de pouvoir identifier qui a voté quoi. Ils sont accessibles on-line mais c’est toujours très compliqué sur le site de EU de les retrouver. Merci !

Apparemment la Commission Européenne et Macron sont favorables au Mercosur: qu’en pensez-vous ici, et quels impacts positifs et négatifs pourriez-vous y voir ? A part les paysans je vois personne donner son avis: en avez-vous un ?

Si personne ne donne son avis, c’est que globalement nous sommes pour le libre échange et le productivisme, certes très néfaste pour l’environnement, mais bon pour le pouvoir d’achats de nos concitoyens favorable au productivisme !