C’est officiel, nous avons dépassé la 7e limite planétaire, celle de l’acidification des océans.

L’étude de Findlay & al. (2025) annonçait déjà en juin 2025 que la limite planétaire de l’acidification des océans était dépassée. C’est cette fois une évaluation scientifique du Postdam Institute for Climate Impact Research (PIK) et l’équipe emmenée par Johan Rockström qui le confirme pour de bon.

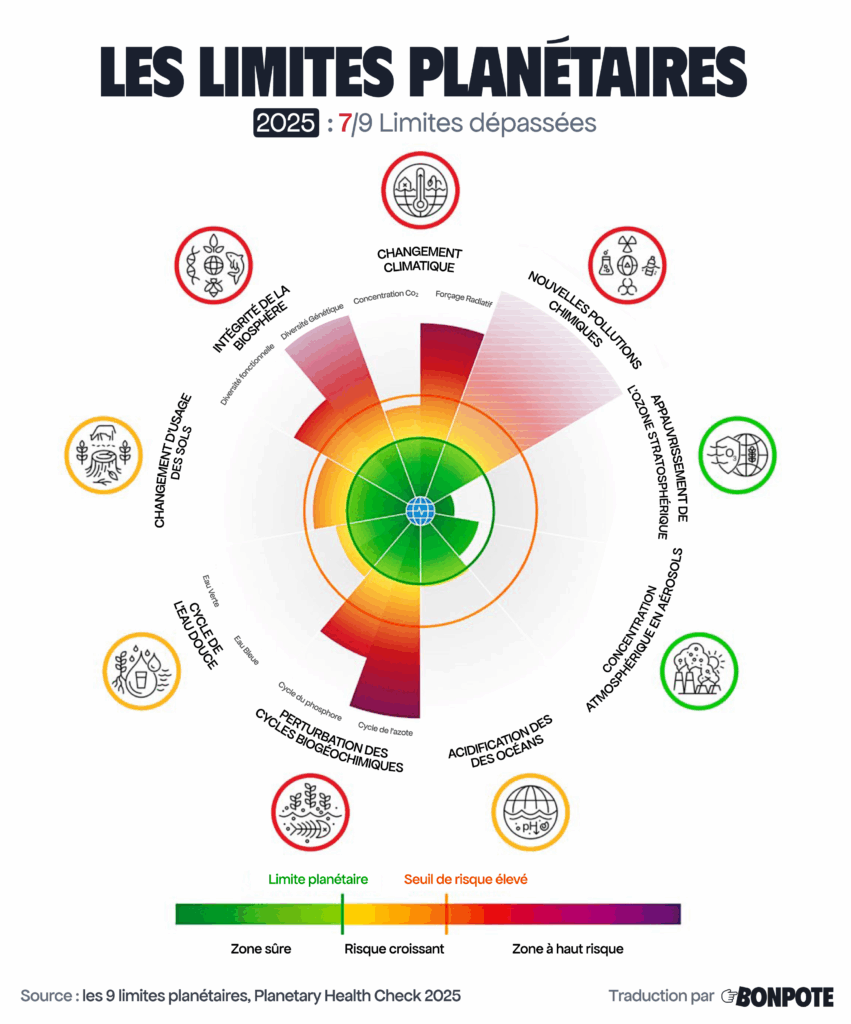

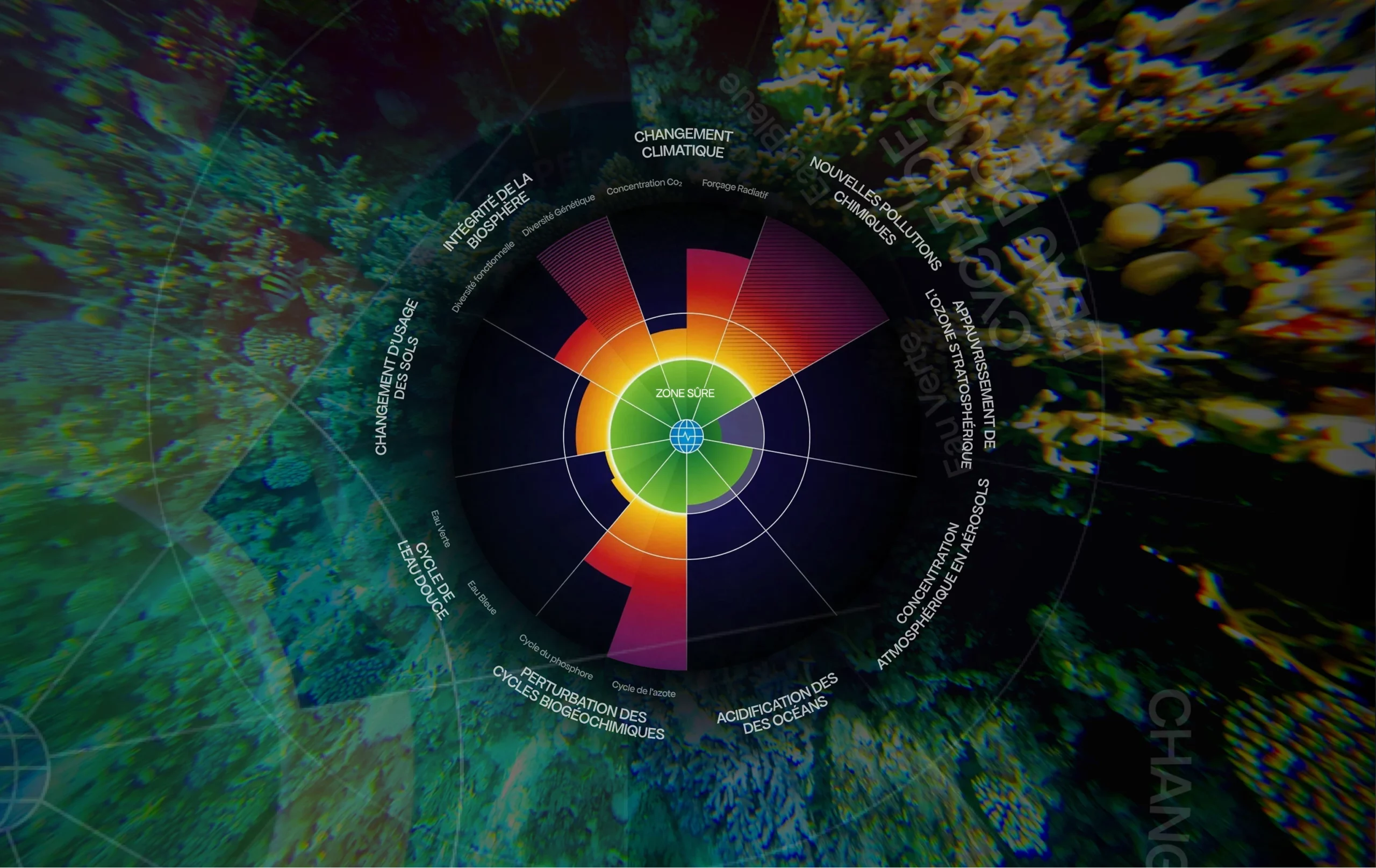

Le rapport est plus complet (144 pages) qu’un papier unique sur une limite planétaire. Il fait un état des lieux du système Terre et fait une présentation des 9 limites planétaires, en rappelant que nous avons déjà franchi sept des neufs limites : le changement climatique, l’intégrité de la biosphère, les changements d’usage des sols, le cycle de l’eau douce, les cycles biogéochimiques, les entités nouvelles et la dernière en date, l’acidification des océans. Seules l’appauvrissement de la couche d’ozone et la concentration atmosphérique en aérosols restent dans “la zone sûre”.

Il faut bien réaliser une chose : en l’espace de seulement 4 ans, la Terre a officiellement dépassé 4 des 9 limites planétaires.

Le dépassement de cette nouvelle limite (ou frontière) “est particulièrement inquiétant car ajouté aux limites déjà dépassées d’azote et phosphore, cela va faire perdre les capacités de régulation et de “tampon” qu’a eu jusqu’à présent l’océan depuis le début de la révolution industrielle”, rappelle pour Bon Pote la chercheuse Natacha Gondran.

Qu’est-ce qu’une limite planétaire ?

En 2009, Johan Rockström mène un groupe de 28 scientifiques internationaux afin d’identifier les processus qui régulent la stabilité et la résilience du système Terre. Ils proposeront une mesure quantitative des frontières planétaires dans lesquelles l’humanité peut continuer à se développer et à prospérer.

Ces limites planétaires répondent donc à cette question : « jusqu’à quelles limites le système Terre pourra absorber les pressions anthropiques sans compromettre les conditions de vie de l’espèce humaine ? ».

Quelques subtilités importantes à retenir sur les limites planétaires

Les limites fournissent un cadre quantitatif et qualitatif assez rigoureux sur les impacts environnementaux de nos sociétés. Franchir ces frontières écologiques revient à dépasser la limite de durabilité de notre environnement, et invite à modifier nos modes de production/consommation. Ces limites, comme tout modèle, soulèvent des critiques auxquelles l’étude qui vient de sortir tente de répondre, tout en précisant les limites et axes d’amélioration. En voici 2 importantes :

- D’après les chercheuses et chercheurs du Stockholm Resilience Center, ” il paraît plus judicieux et prudent de définir des frontières planétaires (soit la valeur basse de l’incertitude, qui équivaut à un risque accru de perturbation du processus de régulation) que des limites (point de basculement ou tipping point) car les points de rupture sont imprévisibles [Zimmer, 2009], voire pratiquement inexistants dans la plupart des cas (CNRS, 2020)” .

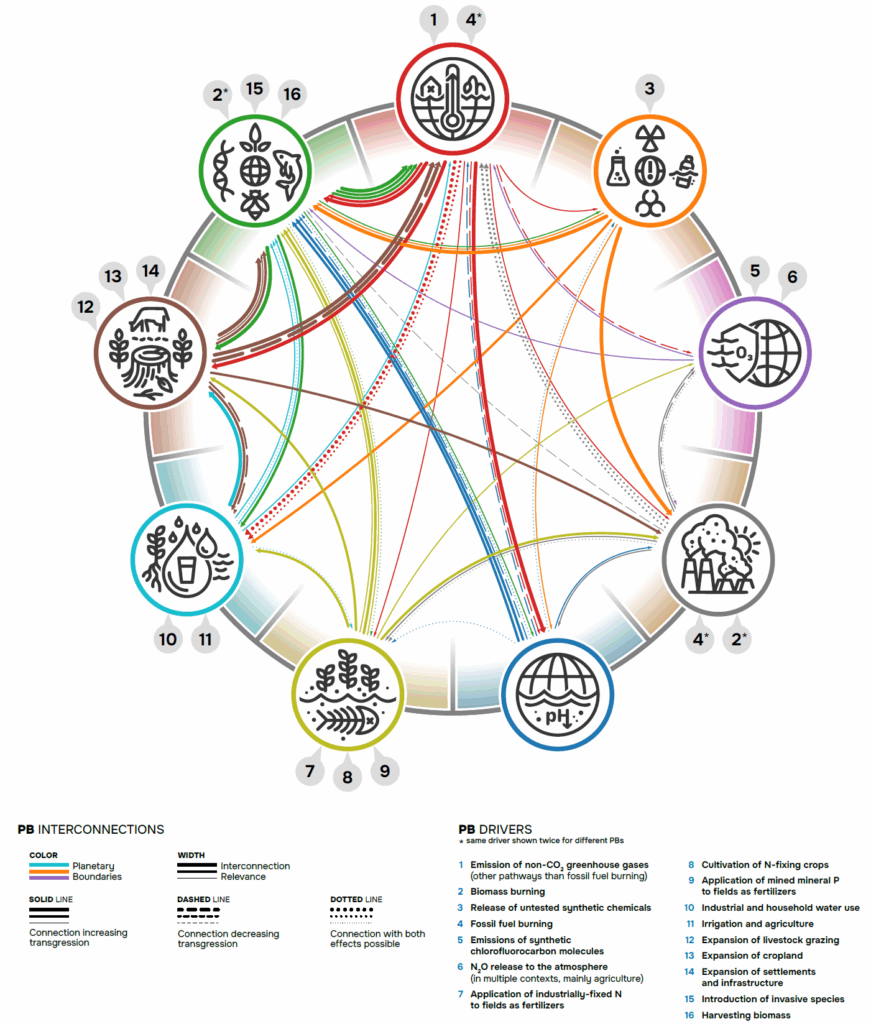

- Aspect systémique : les processus de régulation interagissent et la perturbation de l’un affecte la régulation et/ou la résilience des autres. L’infographie ci-dessous permet de visualiser les interactions. Exemple : le changement climatique qui a une relation directe de cause à effet avec l’acidification des océans.

Boris Sakschewski, co-auteur du rapport, précise que “les interconnexions entre les limites planétaires montrent comment une planète soumise à des pressions tant au niveau local que mondial peut avoir un impact sur tout le monde, partout. Pour garantir le bien-être humain, le développement économique et la stabilité des sociétés, il faut adopter une approche holistique qui donne la priorité à la collaboration entre tous les secteurs afin de trouver des solutions“. Ces interconnexions sont mises en avant dans le rapport grâce notamment à ce diagramme particulièrement utile :

La 7e limite planétaire : l’acidification des océans

Le GIEC définit l’acidification des océans comme “la baisse du pH de l’océan sur une longue période, des décennies ou plus, causée principalement par l’absorption du dioxyde de carbone venant de l’atmosphère, mais aussi par l’apport ou le retrait de substances chimiques venant de l’océan. L’acidification anthropique de l’océan désigne la part de la baisse du pH qui est imputable aux activités humaines“.

Nous avons écrit un article complet sur l’acidification sur Bon Pote, que vous pouvez consulter ici.

En quelques mots, nous savons que les émissions de CO2 sont de très loin la première cause de l’acidification des océans. La deuxième cause la plus importante sont les activités agricoles, qui contribuent à émettre dans l’atmosphère de grandes quantités de composés azotés, représentés notamment par le N2O (protoxyde d’azote).

Les océans et la biosphère continentale échangent chaque année des quantités très importantes de CO2 avec l’atmosphère. Sur les 40 milliards de tonnes de CO2 émises chaque année, l’océan absorbe environ 25 % des émissions anthropiques totales de CO2 depuis les années 1980. C’est une bonne chose pour l’atmosphère : sans cette absorption, le réchauffement climatique serait encore plus prononcé. C’est en revanche une mauvaise nouvelle pour l’océan, puisque cela a accentué son acidification.

S’il y a bien une chose à retenir, c’est que par le passé, la perte d’oxygène couplée à un réchauffement climatique et une acidification des océans a systématiquement mené à une extinction de masse. Il y a eu 5 extinctions de masse, et la question est de savoir si nous allons, malgré toute l’information dont nous disposons, éviter la 6e.

Comment interpréter ce diagramme et les couleurs associées ?

La zone VERTE représente “l’espace opérationnel sûr” qui offre de fortes chances de maintenir le processus limite concerné dans un état sain, propice à des conditions de vie satisfaisantes sur Terre, tant que l’état de la variable de contrôle reste dans la limite planétaire (cercle vert foncé).

Le niveau de risque est ensuite séparé en deux zones :

- La zone JAUNE à ORANGE indique une zone de risque croissant, où la limite en question a été dépassée, mais où l’état actuel de la variable de contrôle n’a pas encore atteint la zone à haut risque. Plus précisément, la probabilité de dommages augmente à mesure que le dépassement de la limite se poursuit, mais il n’est pas encore possible de donner une description précise de ce risque croissant.

- La zone ROUGE à VIOLET illustre une situation à haut risque, par exemple une forte probabilité de déstabilisation du système terrestre en raison d’un dépassement très important de la limite.

NEWSLETTER

Chaque vendredi, recevez un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

ALERTE

Une alerte dans votre boite mail, pour être mis au courant dès qu’un nouvel article est en ligne sur Bon Pote

Comment les scientifiques savent que la limite planétaire de l’acidification des océans est dépassée ?

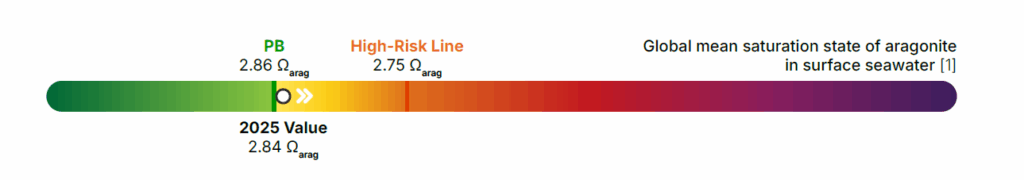

Pour savoir si la limite planétaire de l’acidification des océans a été dépassée, les chercheurs prennent en compte la moyenne mondiale de l’état de saturation de l’aragonite (Ω). Voici la définition donnée dans le rapport :

L’aragonite est une forme de carbonate de calcium que de nombreux organismes marins, tels que les coraux et les crustacés, utilisent pour construire leurs coquilles et leurs squelettes. L’état de saturation en aragonite (Ω) reflète la disponibilité du carbonate dans l’eau de mer par rapport à la quantité nécessaire à la formation stable d’aragonite, les valeurs inférieures à 1 indiquant des conditions corrosives. Ω est étroitement lié aux niveaux de CO₂ dans l’atmosphère, ce qui en fait un indicateur utile de l’impact de l’augmentation du CO₂ sur la chimie des océans et les organismes marins.

La limite planétaire Ω est fixée à 2,86, soit 80 % de la valeur préindustrielle de 3,57. Le seuil de 80 % a été choisi dans le but d’éviter une sous-saturation à grande échelle de l’aragonite dans les eaux des hautes latitudes, tout en maintenant des conditions de sursaturation dans les régions de basses latitudes, limitant ainsi les effets néfastes sur les calcificateurs marins.

Cela confirme la première alerte en juin, citée dans ce rapport. En revanche, l’étude de Findlay & al (2025) souhaitait une limite à 10%, “un objectif plus strict et plus significatif sur le plan écologique “…” une réduction de 20 % n’offre pas une protection suffisante à de nombreux habitats océaniques essentiels au-delà des eaux de surface.” Avec une telle limite, la limite de l’acidification des océans aurait été atteinte dans les années 1980, et toute la surface des océans l’avait dépassée dans les années 2000.

Deux points importants :

- Il est important de reconnaître les limites d’une frontière “Acidification des océans” qui utilise uniquement l’aragonite, comme l’ont mentionné les critiques précédentes de l’évaluation des frontières planétaires (Biermann et Kim 2020 ; Brewer 2009 ; Nash et al. 2017).

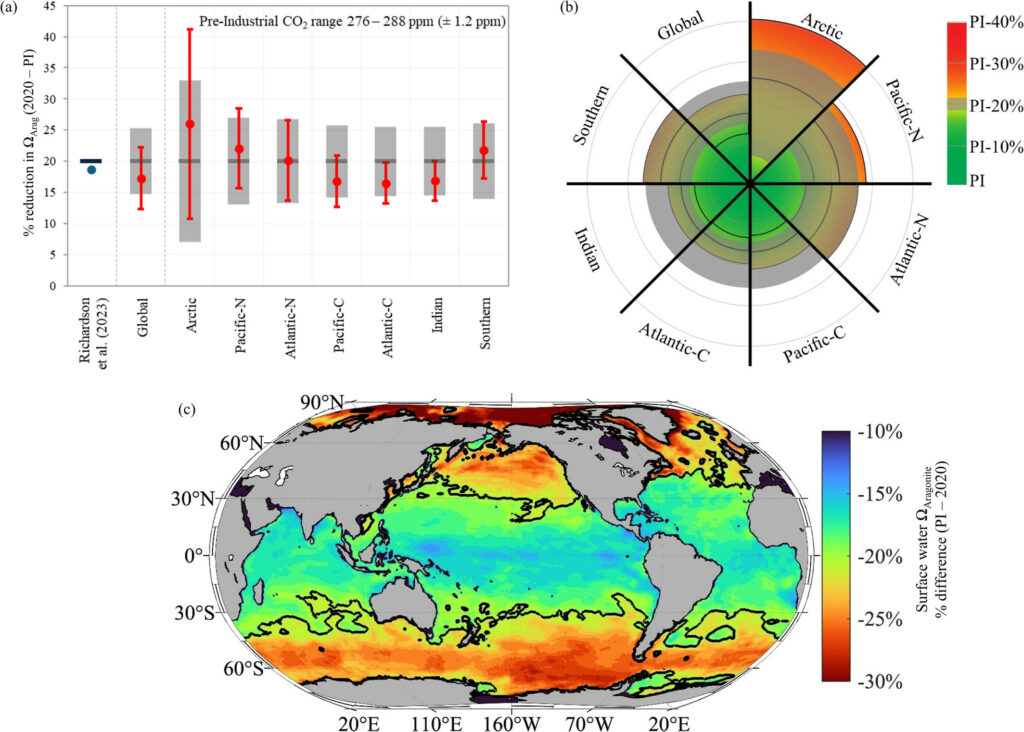

- Comprendre la dynamique régionale est sans doute plus utile que la moyenne mondiale en termes d’impact sur le fonctionnement de l’écosystème marin, de rétroaction sur les systèmes planétaires, ainsi que sur les services écosystémiques fournis.

En effet, l’océan s’est considérablement acidifié à l’échelle mondiale, en particulier dans les régions de l’Arctique et de l’océan Austral. C’est ce qu’avait déjà démontré l’étude de Findlay & al (2025) :

Quelles sont les conséquences de dépasser la limite planétaire de l’acidification des océans ?

Les espèces n’ont pas toutes le même potentiel d’adaptation au changement climatique et la possibilité de s’adapter à de nouveaux environnements. La chimie de l’océan change trop rapidement pour que de nombreuses espèces ou populations puissent s’adapter par le biais de l’évolution. Voici une liste (non exhaustive) des conséquences de l’acidification des océans sur la vie marine :

- Les changements de pH et de la chimie des carbonates obligent les organismes marins à dépenser davantage d’énergie pour réguler la composition chimique à l’intérieur de leurs cellules.

- Chez certains organismes, cette augmentation des dépenses énergétiques pourrait laisser une quantité d’énergie moindre pour d’autres processus biologiques comme la croissance, la reproduction ou la capacité de répondre à d’autres facteurs de stress.

- Beaucoup d’organismes marins qui forment une coquille ou un squelette calcaire sont très sensibles aux changements de pH et de la chimie de carbonates. Les conditions attendues dans les décennies à venir pourraient être très néfastes pour les coraux, les mollusques (huîtres, palourdes, moules…), les ptéropodes (escargots nageurs) et certaines espèces de phytoplancton.

- L’acidification trouble les poissons, perturbant leur odorat et leur comportement. Elle peut même modifier la façon dont les sons se transmettent dans l’eau, rendant les environnements sous-marins légèrement plus bruyants.

- D’autres organismes marins, non calcificateurs, pourraient également être stressés par le niveau élevé en CO2 et par la baisse du pH et d’ions carbonate associée à l’acidification des océans.

- Les impacts de l’acidification des océans à tout stade de vie des organismes peuvent diminuer la capacité d’une population de croître ou de se rétablir après des dommages engendrés par un facteur de stress.

Si l’acidification des océans touche la biodiversité et l’aquaculture, c’est donc donc qu’elle touche les sociétés humaines. A nouveau, la littérature scientifique est très claire sur le sujet : la tendance actuelle va mettre en péril les ressources et services apportés aux populations qui dépendent de l’océan.

Qui aurait pu prédire ?

Le franchissement de la limite planétaire de l’acidification des océans est tout sauf une surprise. Au même titre que le seuil de réchauffement mondial de +1.5°C, la question n’était pas “et si ?”, mais “quand”.

Compte tenu de l’état médiatique actuel, il est probable que cette information passe encore à la trappe, comme ce fut le cas pour le dépassement des précédentes limites. A nous, citoyens, de faire vivre ces sujets et de faire comprendre que ce n’est pas une simple mauvaise nouvelle, mais une question de survie qui devrait être la priorité des gouvernements et entreprises.

Il n’y a pas 50 solutions pour stopper l’acidification des océans et améliorer l’état des autres limites planétaires : sortir des énergies fossiles, arrêter la déforestation, favoriser les régimes sans produits d’origine animale, etc. Toutes ces solutions sont rappelées dans le rapport et connues depuis des décennies. Ces solutions sont également des consensus scientifiques. Un rappel nécessaire pour certaines formations politiques qui ne font pas de la sortie des énergies fossiles une priorité de leur agenda.

Enfin, il faut relire les mots puissants de Farhana Sultana, chercheuse en justice climatique et autrice dans le dernier rapport du GIEC. Elle rappelle à juste titre que certains pays sont plus responsables que d’autres et que nous payons au prix fort l’idéologie de la croissance verte :

La géopolitique de l’injustice environnementale planétaire démontre la nécessité de changer de système pour faire face à la dégradation du climat et à la croissance économique non durable. En centrant les perspectives du Sud, les idéologies dominantes qui promeuvent l’hyperconsommation, la surproduction et le gaspillage sont remises en question, soulignant l’incompatibilité de la justice socio-écologique avec les paradigmes de croissance extractive et d’exploitation. Les violations des frontières planétaires et leurs conséquences socio-écologiques néfastes soulignent en outre l’urgence de décoloniser les idéologies et les pratiques coloniales-capitalistes, ce qui nécessite une reformulation fondamentale des paradigmes pour envisager un avenir plus juste et plus durable qui démantèle les systèmes oppressifs et favorise une praxis axée sur la justice.

One Response

Et hop, encore une désillusion à ajouter à la -déjà très longue- liste de celles auxquelles les mouvements écolos font face depuis leur création. La question est de savoir dans combien de désillusions il sortiront enfin de leurs voeux pieux.