|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

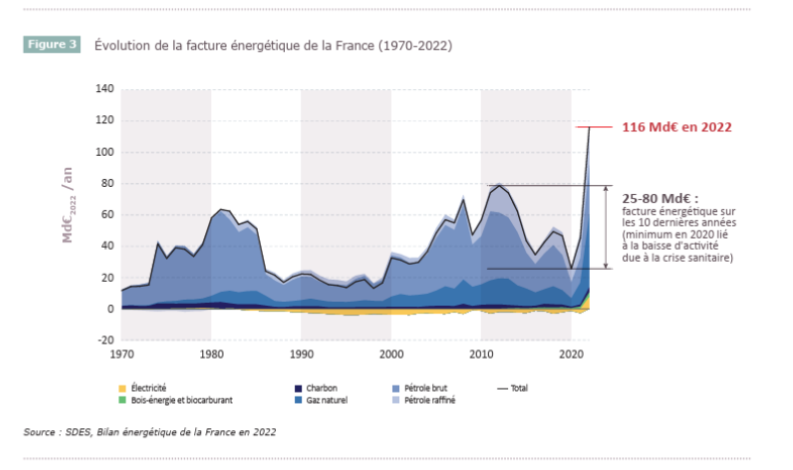

Alors que l’Europe et la France ont traversé entre 2021 et 2023 la pire crise énergétique de leur histoire et que nous sommes toujours très dépendants des énergies fossiles, il est encore différents politiques, chefs d’entreprises ou prétendus experts ayant leur rond de serviette dans certains médias pour dire que les énergies renouvelables ne servent à rien en France. Comme pour le nucléaire en son temps et le véhicule électrique actuellement, l’éolien et le solaire sont victimes d’une énorme désinformation.

Ce ne serait pas aussi grave si ces idées, tout aussi bien contraire aux enjeux climatiques et économiques qu’à ceux de résilience géopolitique, ne commençaient pas à infuser dans les esprits.

Dans cet article, nous proposons de revenir sur 10 idées reçues trop entendues dans les débats sur les énergies renouvelables.

Sommaire

Toggle1/ Les énergies renouvelables ne servent à rien en France car nous avons le nucléaire

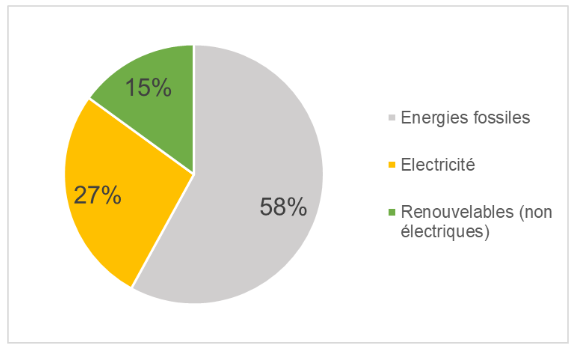

Il ne faut pas confondre énergie et électricité. Oui, la production électrique est déjà décarbonée en France et c’est une bonne nouvelle. Cela n’empêche pas que la France consomme toujours énormément d’énergies fossiles dans les transports, le chauffage et l’industrie. En France, l’électricité n’est ainsi qu’un quart de l’énergie que nous consommons : se débarrasser des énergies fossiles nécessite d’avoir un recours accru à l’électricité et donc de pouvoir produire plus. Comme le montre le graphique ci-dessous, les énergies fossiles représentent encore 58% de l’énergie que nous consommons, soit quasiment les deux tiers !

(Source : Programmation pluriannuelle de l’énergie 3)

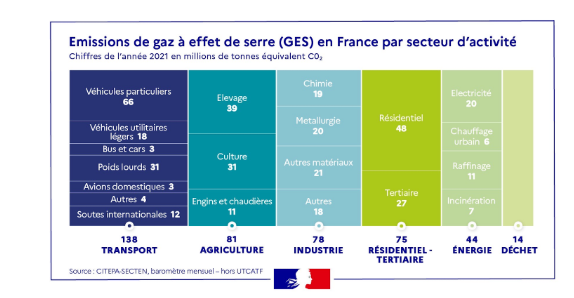

Le premier secteur consommateur d’énergies fossiles est bien sûr le secteur des transports, à cause du pétrole. Trois autres domaines se suivent ensuite dans la consommation d’énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre : l’agriculture, l’industrie et le bâtiment.

(Source : Secrétariat Général à la Planification Écologique)

Ainsi, si certains avancent que ce n’est pas grave si la France n’atteint pas ses objectifs d’énergies renouvelables dans son mix énergétique “parce qu’on a le nucléaire”, ces énergies renouvelables manquantes seraient pourtant les bienvenues pour mordre sur la part des énergies fossiles dans notre consommation… et il reste beaucoup à faire de ce côté là ! D’ailleurs, basculer une consommation d’énergies fossiles vers de l’électricité, en changeant son véhicule thermique par un électrique par exemple, la part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique augmente et c’est bien cela qu’il faudrait accélérer !

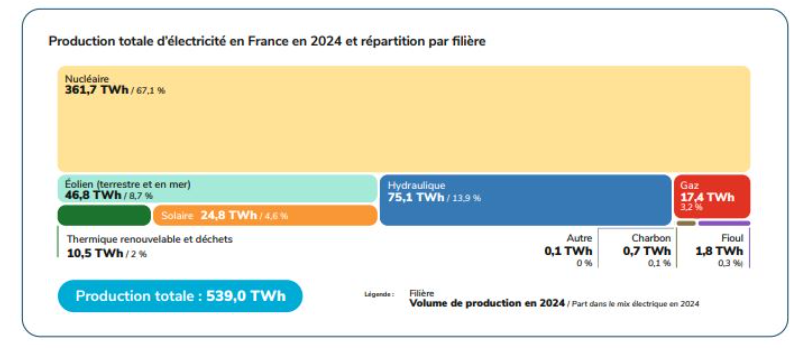

Dans les scénarios proposés par RTE, la consommation électrique atteindra entre 560 TWh (dans un scénario complet de sobriété) et 750 TWh (en cas de forte réindustrialisation et sans sobriété), alors que le nucléaire actuel ne produit que 400 TWh les meilleures années et l’hydraulique environ 75 TWh : l’éolien et le solaire sont donc indispensables. Nous verrons par ailleurs plus loin pourquoi un mix exclusivement avec du nucléaire n’est pas possible pour répondre au défi climatique, d’autant plus vu le rythme possible de renouvellement du parc existant.

2/ Ce sont les énergies renouvelables électriques, comme l’éolien et le solaire, qui ne servent à rien car notre mix électrique est déjà décarboné

C’est un fait : la production électrique française se fait déjà largement sans énergies fossiles, grâce au nucléaire, à l’hydraulique et les nouvelles énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire.

Pourtant, malgré le parc nucléaire, cela n’a pas toujours été le cas. En 2008 par exemple, même avec un parc nucléaire qui produisait beaucoup plus qu’aujourd’hui, le gaz et surtout le charbon représentaient près de 10% de la production électrique française !

Contrairement à une idée reçue, le charbon n’avait pas complètement disparu avec le parc nucléaire. Ce n’est que bien plus tard, quand l’éolien et le solaire se sont ajoutés au nucléaire français, que le charbon a pu quasiment disparaître de la production d’électricité. Un bon point pour l’éolien et le solaire donc.

(Source : Bilan Électrique RTE 2024)

Ensuite, tous les scénarios de transition énergétique qui font autorité dans le débat (Futurs Énergétiques et Bilan Prévisionnel de RTE, scénarios prospectifs de l’ADEME…) avancent que pour décarboner notre économie, il faudra l’électrifier. C’est également le cas dans tous les autres pays du monde où l’Agence Internationale de l’Energie (IEA) prévoit que l’électricité occupe une part plus significative dans l’économie mondiale. Cela passera par de la mobilité électrique, le déploiement de pompes à chaleur ou l’électrification de l’industrie, dont les procédés de production reposent encore beaucoup sur les énergies fossiles.

Si la consommation électrique augmente, il faudra bien de nouveaux moyens de production en face pour répondre à cette nouvelle demande et si nous choisissons de construire de nouveaux réacteurs nucléaires, EDF annonce qu’ils ne seront pas mis en service avant 2038. D’ici là, il faudra bien électrifier et déployer de nouveaux moyens de production, même avec une politique de sobriété ambitieuse : seuls l’éolien et le solaire pourront assurer ce rôle avant que de nouveaux réacteurs nucléaires arrivent sur notre réseau électrique.

C’était d’ailleurs le message du Bilan Prévisionnel Moyen Terme de RTE publié pour la période 2023 – 2035 : entre les renouvelables, la sobriété, l’efficacité et l’optimisation du nucléaire existant, tous les leviers seront nécessaires et il n’y a pas beaucoup de marges pour les préférences.

3/ On aurait dû relancer un parc nucléaire comme à la belle époque plutôt que de faire tout ça !

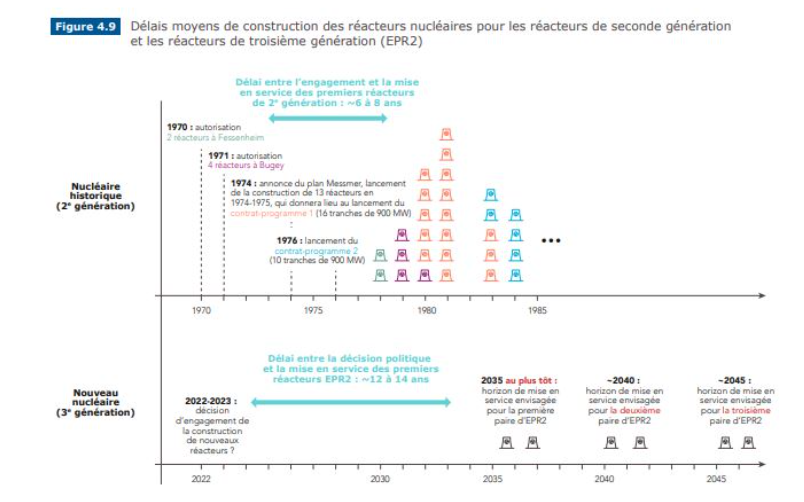

Relancer un parc nucléaire, cela a été fait : un réacteur nucléaire dit EPR (European Pressurized Reactor, plus tard renommé Evolutionary Pressurized Reactor) de grande puissance a été construit en Normandie sur la centrale de Flamanville entre 2007 et 2024. Le chantier ne s’est pas exactement passé comme prévu. Ayant pour objectif initial de coûter 3,3 Md€ et d’être en service en 2012, la facture finale s’élève à 13,2 Md€ (hors coûts financiers qui portent le coût total à 23, 7 Md€ selon la Cour des Comptes) et le réacteur a finalement démarré en 2024 et devrait débuter la production commerciale en 2025. Il était compliqué de relancer un programme tant que les enseignements de ce chantier n’étaient pas tirés, et d’ailleurs, EDF souhaite désormais basculer sur un nouveau modèle de réacteurs, les EPR2, dont les plans sont en cours de finalisation.

Compte tenu de l’état de la filière, EDF ambitionne désormais de lancer 6 réacteurs nucléaires et d’étudier la possibilité d’en faire 8 autres. Lors des concertations, EDF n’a jamais proposé de faire plus pour des questions de capacités à faire. Comme le montre le graphique ci-dessous, le projet est effectivement moins ambitieux que l’ancien programme nucléaire des années 70 et ne suffira ni à renouveler le parc actuel ni à absorber la demande électrique supplémentaire.

(Source : Futurs Énergétiques 2050 de RTE, chapitre Production)

Nous pouvons nous désoler de cet état de fait ou nous attarder sur les erreurs du passé qui ont conduit à cette situation. Nous héritons de cette situation et oui, les choses auraient pu se passer autrement, mais nous devons maintenant faire avec.

Le nucléaire n’étant ainsi pas suffisant, il faudra à minima compter à la fois sur les énergies renouvelables et nucléaire, chaque technologie ayant sa part de spécificités (variabilité, sûreté…) mais sans limite rédhibitoires à leur compatibilité dans un mix énergétique décarboné.

4/ Les renouvelables coûtent trop chers

Il y a plusieurs angles de réponse sur cette idée reçue.

Le premier est de se demander si les renouvelables sont trop chères… mais par rapport à quoi pour remplacer les énergies fossiles ? D’autres technologies sont-elles réellement moins chères et disponibles en substitution?

Source : Bilan Prévisionnel 2023-2035 de RTE

Investir dans un nouveau système pour se débarrasser des énergies fossiles est un investissement conséquent, mais toute la littérature scientifique, à l’instar du GIEC, vous le dira : le coût de l’inaction est beaucoup plus élevé. L’ADEME chiffre par exemple le coût de l’inaction à un surcoût 7 points de PIB à l’horizon de la fin du siècle.

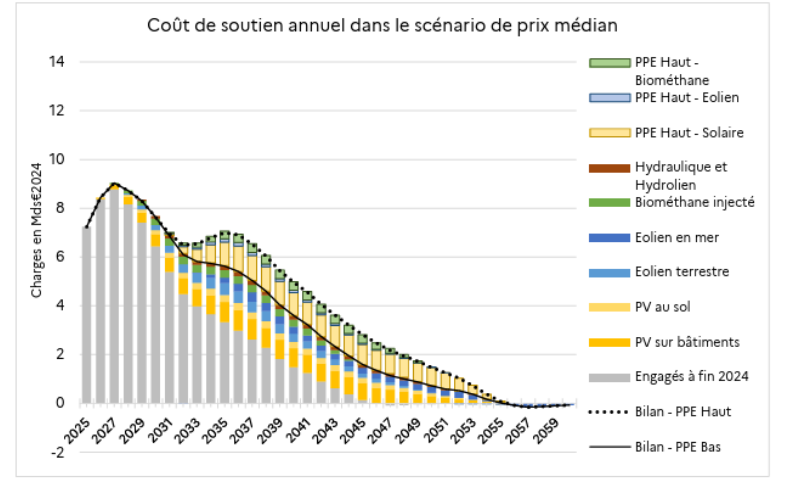

Le second est de se demander si cela coûte beaucoup à l’Etat. Là, il faut faire attention à ne pas mélanger le passé et le futur. Dans son rapport d’évaluation du coût des renouvelables, la Cour des Comptes précise bien que les contrats passés avant 2011, et qui court sur 25 ans, sont ce qui pèse le plus dans le soutien aux renouvelables.

La bonne nouvelle est qu’ils s’éteignent progressivement et qu’à partir de 2030, même en doublant la capacité éolienne et en quadruplant la capacité solaire, le soutien au renouvelable… va diminuer ! Cela, tout simplement car le coût des technologies baisse et que les anciens contrats chers s’éteignent progressivement.

Source

Et l’éolien en mer ?

A noter d’ailleurs que l’éolien en mer offre désormais des coûts très compétitifs. Hors coût de raccordement, le dernier parc éolien en mer attribué en France l’a été à… 45€/MWh ! Même en ajoutant les coûts de raccordement, ce prix est très intéressant vu que les prix de marché de l’électricité sont désormais autour de 60€/MWh. Cette tendance est confirmée ailleurs dans le monde, avec des législations plus favorables à l’éolien en termes de taille des mâts et de procédures simplifiées.

Enfin, certains objecteront que les renouvelables sont plus chères que le nucléaire et qu’il existe donc d’autres technologies pour décarboner de manière plus efficientes. Là encore, il faut faire attention à séparer le passé du futur. Nous disposons aujourd’hui d’un parc nucléaire installé qui est un atout pour notre système électrique. Les installations ayant été faites pour la quasi totalité il y a plus de 30 ans, il serait effectivement peu intéressant sur le plan économique de les remplacer avant leur fin de vie… mais ce n’est pas le plan ! Le projet consiste plutôt à additionner le nucléaire existant ainsi que des nouvelles centrales à des renouvelables pour augmenter la production d’électricité bas carbone et ainsi chasser ce qu’il reste de fossile dans notre consommation d’énergie.

Quant au nouveau nucléaire, quel que soit son coût, les premiers réacteurs n’arriveront qu’en 2038 : nous ne pouvons pas attendre cette échéance pour avoir plus d’électricité décarbonée. D’autant plus qu’à ce moment-là, certains réacteurs du parc nucléaire approcheront les 60 ans et que leur prolongation au-delà de cette date, bien que probablement faisable, n’est pas garantie… d’autant plus qu’il faudra gérer le “vieillissement par vague” du parc nucléaire : vu que tous les réacteurs nucléaires ont été déployés dans un cours laps de temps, ils vieillissent tous en même temps et atteindra donc tous leur date de fin d’exploitation théorique en même temps. On en revient à l’idée reçue précédente sur le rythme possible de déploiement.

En résumé :

- Les nouveaux renouvelables coûtent moins que les anciens et le coût de leur soutien diminue avec le temps, même en déployant des nouveaux parcs,

- Le nucléaire existant est compétitif : ce n’est pas avec lui que les renouvelables sont en compétition mais avec les fossiles,

- Le nouveau nucléaire n’arrivera pas avant 2038 : on ne peut pas attendre cette échéance pour disposer de plus d’électricité bas carbone pour absorber la hausse de la demande, d’autant plus que les réacteurs nucléaires approcheront de leur fin de vie à ce moment-là.

5/ Vous faites comment les nuits sans vent? Ou pour faire démarrer un train à 8h s’il n’y a pas de vent?

C’est la réplique la plus classique : “avec du solaire et de l’éolien, comment faites-vous les nuits sans vent?” ou encore “Et comment le train démarre à 8h du matin s’il n’y a pas de vent?”.

Pour faire simple : personne n’a jamais parlé d’avoir une production électrique exclusivement à base d’éolien et de solaire : il y a toujours d’autres moyens de production pour équilibrer. La question, intelligemment posée, serait plutôt de savoir “comment faire pour gérer la variabilité de l’éolien et l’intermittence du solaire alors qu’il faut que la consommation soit égale à la production à tout moment?”.

En 2021, il y a quatre ans déjà, l’Agence Internationale de l’Energie (AIE, ou IEA) avait fixé quatre conditions pour pouvoir avoir des mix électriques à forte proportion d’énergies renouvelables. Voici l’une des quatre conditions qui aborde directement la question :

“La sécurité d’alimentation en électricité (adéquation des ressources) — la capacité d’un système électrique à approvisionner la consommation en permanence — peut être garantie, même dans un système reposant en majorité sur des énergies à profil de production variable comme l’éolien et le photovoltaïque, si les sources de flexibilité sont développées de manière importante, notamment le pilotage de la demande, le stockage à grande échelle, les centrales de pointe, et avec des réseaux de transport d’interconnexion transfrontalière bien développés. La maturité, la disponibilité et le coût de ces flexibilités doivent être pris en compte dans les choix publics.”

Ainsi, il faudrait développer suffisamment de “sources de flexibilité”, que ce soit du côté de la demande : le pilotage des ballons d’eau chaude, la recharge des véhicules électriques, à terme la production d’hydrogène via électrolyse), du stockage (barrages réversibles, utilisation des batteries de véhicules électriques pour rendre des services au réseau, batteries stationnaires, etc.) ou du côté de l’offre (les centrales électriques pilotables comme l’hydraulique, le nucléaire ou le gaz). Certaines de ces flexibilités, comme le pilotage des ballons d’eau chaude, existent.

Plus il y a d’éolien et de solaire dans un bouquet électrique, plus le besoin en “flexibilités” est fort. C’est ce qui permet d’affirmer que ces deux sources de production d’électricité peuvent s’insérer dans un bouquet électrique… dans la limite de ce que la disponibilité des flexibilité permet. Au-delà d’un certain seuil, il faut en ajouter… c’est aussi pour cela que certains pays, comme l’Allemagne par exemple, doivent conserver des centrales à gaz qui devront être décarbonées (grâce au recours à de l’hydrogène bas-carbone ou du biométhane) plus tard. De l’humble avis de l’auteur de ces lignes, il y a mieux à faire avec du gaz décarboné ou de l’hydrogène, surtout vu les gisements disponibles, que de le brûler dans une centrale pour faire de l’électricité… Dans les scénarios électriques écrits par RTE, il est possible de se passer des centrales à gaz décarboné en gardant un socle nucléaire et en maximisant la sobriété et la flexibilité de la demande ainsi que le développement de moyens de stockage. Peut-être est-ce un choix moins risqué car oui, à la fin, ce sont des choix que nous opérons.

Ironie du sort : développer des flexibilités autrement que par le nucléaire serait bénéfique pour… le nucléaire ! En effet, le nucléaire est pilotable, au sens où il peut augmenter ou diminuer sa production pour s’adapter au besoin – ce qu’il fait d’ailleurs depuis plus de 20 ans en France, bien avant l’essor des renouvelables – mais il serait intéressant de limiter cette “modulation”. En effet, faire varier la production du nucléaire représente une contrainte pour les équipes sur site qui doivent suivre les montées et les baisses de charge. Par ailleurs, cette capacité à moduler a des limites : un réacteur ne peut pas moduler sa production plusieurs fois dans la journée et il ne doit pas être poussé jusqu’à l’arrêt. Cela a aussi un impact sur l’équilibre économique des réacteurs, plus rentables s’ils fonctionnent en continu, et donc sur l’équilibre économique global du système électrique dont les usagers doivent in fine s’acquitter du coût d’une manière ou d’une autre.

Ainsi, l’équilibre entre l’offre et la demande électrique se fait par flexibilité des moyens de production et de la consommation. Cette flexibilité est ainsi bénéfique au parc nucléaire. A voir jusqu’où nous pouvons la développer… mais il y a de la marge !

NEWSLETTER

Chaque vendredi, recevez un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

+30 000 SONT DÉJÀ INSCRITS

Une alerte pour chaque article mis en ligne, et une lettre hebdo chaque vendredi, avec un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

6/ Les renouvelables contiennent trop de terres rares

C’est une idée reçue qui a la peau dure, mais non, les renouvelables ne contiennent généralement pas de terres rares, ou alors à la marge.

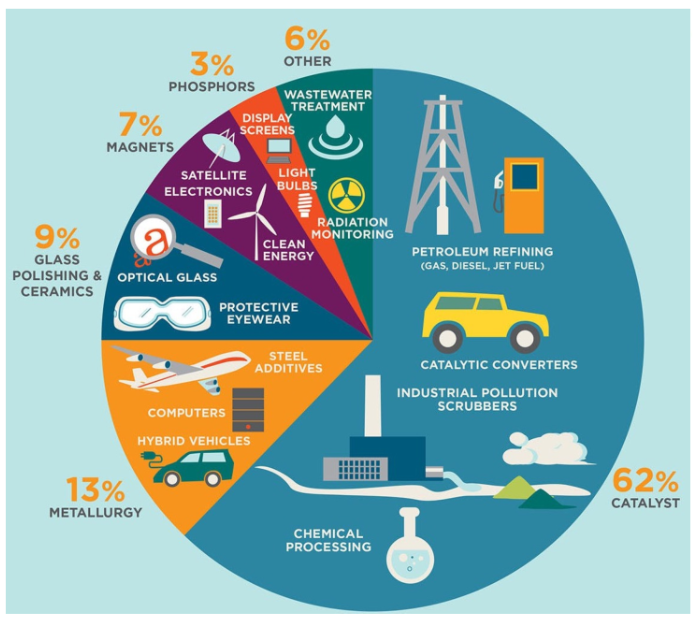

Pour commencer, ce qui est communément appelé terres “rares” n’est en fait pas rare. Elles sont présentes partout sur notre planète mais en faible concentration et raffinées en quasi-monopole par la Chine. Le problème n’est donc pas leur “rareté” mais leur raffinage en quasi-exclusivité par un seul fournisseur.

Selon une étude de l’ADEME, confirmée par d’autres études, seuls 6% des éoliennes terrestres contiennent des terres rares, ce qui montre bien que si c’était un problème, ce serait contournable.

Quant aux panneaux solaires, ils contiennent à 80% de verre et d’aluminium et aucune terre rare n’est utilisée en France dans les panneaux solaires.

Et les batteries alors? Toujours selon l’ADEME, “Parmi les batteries couramment utilisées, seules les batteries nickel-hydrure métallique (NiMH) comprennent un alliage de terres rares à la cathode, mais leur utilisation restera très marginale dans la transition énergétique”. Si terre rare il y a, c’est donc substituable par d’autres technologies et d’autres matériaux. Les batteries contiennent en revanche du lithium ou du cobalt, qui sont des matériaux stratégiques mais pas des terres rares. Jusqu’ici, ça n’a dérangé personne pour les smartphones qui en contiennent pour leur batterie…

Seules les éoliennes offshore contiennent des terres rares, à savoir le néodyme et le dysprosium. Toujours selon l’ADEME, “à un horizon de 10 ans, selon une capacité éolienne en mer projeté à 120 GW dans le monde, et au regard de la production annuelle monde de terres rares, le besoin représente moins de 6% de la production annuelle en néodyme et plus de 30% de la production annuelle en dysprosium”.

Le sujet des terres rares est donc circonscrit au dysprosium dans les éoliennes offshore, ce qui est un peu plus limité que “les terres rares dans les renouvelables”. Pour gérer le problème, il existe des solutions comme le réemploi, la substitution par d’autres matériaux, l’innovation dans la construction… Il a bien là un sujet mais pas insurmontable.

Ce n’est tellement pas insurmontable que d’autres secteurs utilisent des terres rares sans que ça n’affole personne. Citons par exemple :

- Les écrans de smartphone qui utilisent des phosphores à base de yttrium (Y), europium (Eu) et terbium (Tb) pour produire les couleurs rouge, verte et bleue,

- Les fibres optiques qui contiennent de l’erbium (Er) dans leurs amplificateurs,

- Le verre des caméras digitales et des smartphones qui peuvent contenir jusqu’à 50% de lanthane (La)

- Les pots catalytiques des véhicules diesel qui contiennent du lanthane (La) et du cérium (Ce)

- Les catalyseurs d’hydrocraquage et de raffinage de pétrole qui contiennent du lanthane (La) et du cérium et sont d’ailleurs… le premier secteur utilisateur de terres rares

En comparaison, les éoliennes en mer représenteront même à l’avenir bien peu de terres rares…

Source : Publication à télécharger sur Reseach Gate

7/ Même sans terres rares, les renouvelables consomment trop de matériaux et ce n’est pas écolo

Avant de répondre sur ce point, rappelons un fait. Ce qui consomme des matériaux avant tout, c’est l’absence de transition énergétique. En 2024, la France a brûlé 61 millions de tonnes de pétrole et environ 32 milliards de mètres cubes de gaz en 2024. La vraie consommation de matériaux est là, dans ces ressources extraites du sol qui ne seront pas réutilisables et qui, au passage, aggravent le réchauffement climatique. Nous voyons là un biais classique de raisonnement : regarder les impacts des nouveaux objets sans s’interroger sur ceux existants et qui seront remplacés par les premiers.

Ensuite, contrairement aux énergies fossiles, les métaux ne sont pas “consommés”. Ils sont utilisés et peuvent dans de nombreux cas être réutilisés ou recyclés. Ainsi, il existe des éoliennes 100% recyclables et celles utilisées sont déjà recyclables à 95%. Passé cela, il est vrai que les énergies décentralisées sont plus intenses en matière que les énergies centralisées, ne serait-ce que parce que les besoins en réseau sont plus importants.

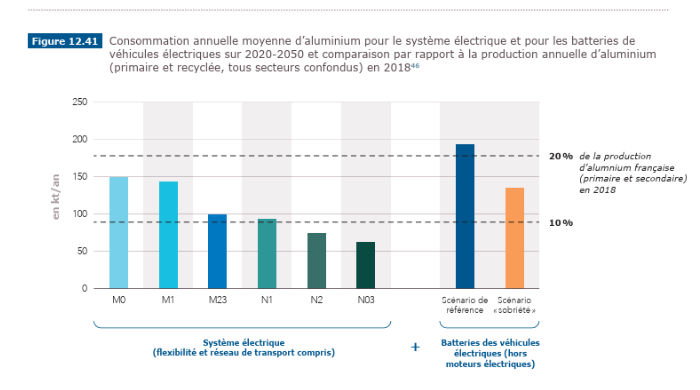

Toutefois, il faut apporter là quelques nuances. Sur la plupart des matières, ce qui en utilise ne sont pas tant les modes de production (éolien, solaire, hydraulique, nucléaire ou autre…) mais les usages (mobilité, numérique, bâtiment…).

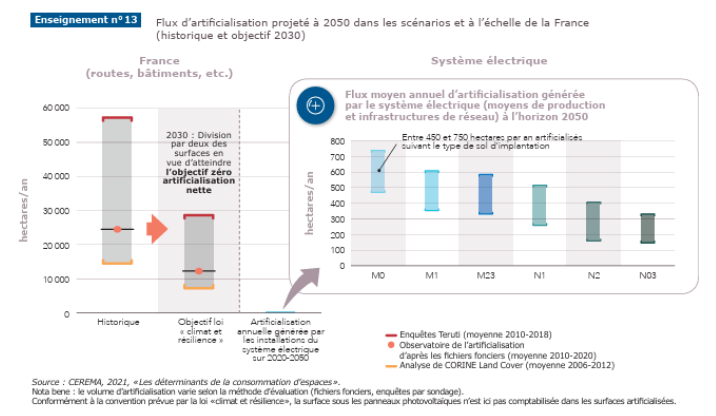

En effet, les renouvelables représenteront moins d’1% de l’utilisation de béton ou d’acier en France, contrairement à l’industrie de la construction ou des transports. C’est là l’intérêt de la sobriété car ce qui consomme des matériaux n’est pas le système énergétique mais nos modes de vie. Une bonne illustration de cela est le schéma ci-dessous réalisé par RTE dans le cadre des Futurs Énergétiques 2050.

En conclusion :

- Attention lorsqu’on évalue des impacts d’un nouvel objet en oubliant l’impact de ceux qu’il remplace : il est plus sobre en matière d’utiliser des renouvelables que de brûler chaque année des énergies fossiles,

- Les métaux se réemploient et se réutilisent, contrairement aux énergies fossiles,

- Les énergies centralisées sont moins intenses en matière que les énergies décentralisées, mais le vrai impact vient de nos usages. C’est là que la sobriété prend tout son sens en préservant les services tout en diminuant les impacts, avec par exemple des véhicules moins gros et plus de commun, en particulier dans les transports.

8/ Les renouvelables prennent trop de places au sol !

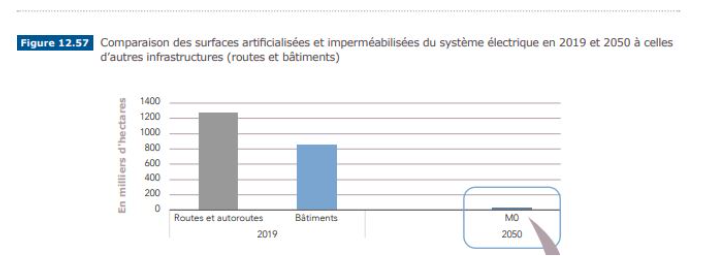

Comparons la place prise au sol par le système électrique, quels que soient les moyens de production, et les routes ou le bâtiment :

(Source : Futurs Énergétiques 2050 de RTE, chapitre analyse environnementale)

Comme vous pouvez le constater, sans comparaison possible, les renouvelables prendraient à l’avenir une place au sol ridicule par rapport aux routes et aux bâtiments. L’impact serait essentiellement très local, comme pour toute installation industrielle : le vrai sujet est la diminution de l’impact (avec des panneaux solaires plutôt sur des toits ou des éoliennes dans des zones déjà artificialisées par exemple) et l’appropriation par les riverains. Selon un sondage de l’IFOP à propos des énergies renouvelables, plus on habite près d’une installation et plus on y est favorable !

Ceci est contraire aux idées reçues mais finalement, en habitant près d’une installation, la perception des bénéfices locaux en termes d’emplois et de redistribution de richesse finissent par dépasser celle des éventuelles nuisances.

Alors oui, l’éolien et le solaire, à production égale, prennent plus de place au sol que le nucléaire. Pour autant, nous comparons des choses faibles entre elles et ce n’est donc pas significatif.

(Source : Futurs Énergétiques 2050 RTE, enseignement n°13 des principaux résultats)

Par ailleurs, il existe beaucoup de solutions de contournement à la place prise aux sols par les renouvelables : un panneau solaire s’installe très bien sur un toit ou sur un sol déjà artificialisé, tout comme une éolienne déployée le long d’une autoroute ne dérange pas grand monde.

L’emprise au sol, comme beaucoup d’autres procès fait aux renouvelables, est ainsi un point rapidement évacué dès que l’on quantifie.

9/ Les ENR ne sont que des technologies chinoises !

Là encore, attention à regarder ce que les renouvelables remplacent : le gaz et le pétrole ne sont pas des énergies locales…

Ensuite, il existe bien une industrie européenne de l’éolien (comme Vestas, Siemens Gamesa, Enercon ou encore Nordex, tous européens et dans le top 10 des constructeurs éoliens dans le monde) qui représente 90% de la part de marché de l’éolien en Europe. L’évaluation est différente pour le solaire où la quasi-totalité des panneaux solaires viennent d’acteurs chinois Toutefois, ce n’est pas non plus parce que la plupart des panneaux solaires sont importés de Chine qu’il n’y a aucune valeur ajoutée locale. En effet, en raison de la forte baisse des coûts, les modules photovoltaïques ne représentent plus que 30-40% de la valeur ajoutée crée par un projet photovoltaïque au sol, et 20 à 30% pour un projet en toiture, le reste de la valeur ajoutée intègre les composants électroniques (onduleur, etc.), l’installation et la maintenance qui créent de la richesse en France.

La Chine est le leader incontestable des renouvelables dans le monde pour une bonne raison : ils installent plus de renouvelables que le reste du monde et imposent des critères de localisme pour le matériel installé. Ils ne le font d’ailleurs pas seulement pour le climat mais surtout pour des questions de qualité de l’air, de compétitivité et d’accès à l’énergie. La Chine reste le premier émetteur de CO2 au monde, mais ses émissions de CO2 ont baissé en 2024.

Peut-être serions nous inspirés d’en faire de même…

10/ Oui mais l’Allemagne…

L’Allemagne est le point Godwin de tout débat sur les renouvelables. Avec pour postulat phare que le développement des énergies renouvelables, associé à la sortie du nucléaire, génère un recours croissant aux centrales fossiles, charbon en tête.

La réalité est toute autre : entre 2011 (année où l’Allemagne a accéléré le projet de sortie du nucléaire avec la fermeture de 8 réacteurs suite à l’accident de Fukushima) et 2024 (première année avec aucune production nucléaire), le mix électrique allemand a évolué de la façon suivante :

- La production nucléaire a été réduite de 141 TWh pour tomber à zéro

- La production fossile a été réduite de 173 TWh (dont 158 TWh de charbon)

- La production d’électricité renouvelable a augmenté de 180 TWh

- La consommation a baissé de 100 TWh, avec des effets combinés de sobriété et efficacité énergétique, mais aussi de destruction de la demande dans le secteur de l’industrie, suite à l’explosion des prix durant la crise énergétique de 2022 à 2024

- Le solde net des échanges a été réduit de 37 TWh, passant d’exportateur à importateur net (22 TWh)

Non, la sortie du nucléaire n’a pas fait augmenter la production d’électricité à base de charbon et de gaz en Allemagne

Nous pouvons ainsi faire deux constats. En premier lieu : non, la sortie du nucléaire n’a pas fait augmenter la production d’électricité à base de charbon et de gaz en Allemagne. Au contraire, elle a été réduite de 158 et 12 TWh respectivement. La part du charbon dans le mix électrique allemand est passée de 45% en 2011 à 22% en 2024. Celle du gaz est restée stable à 15%.

En second lieu : oui, si l’Allemagne avait choisi de conserver sa production nucléaire tout en développant aussi massivement les énergies renouvelables, elle aurait quasiment été en mesure de passer intégralement de la production d’électricité à partir de charbon dès aujourd’hui, ce qui aurait été très bénéfique pour le climat.

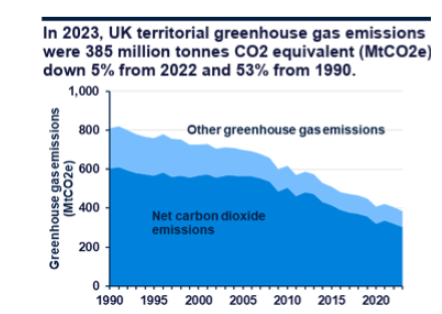

Si la stratégie allemande fait généralement office de contre-modèle dans le débat français, cela est beaucoup moins le cas pour le Royaume-Uni, qui a réussi à très rapidement réduire l’intensité carbone de son mix électrique grâce à une stratégie misant à la fois sur les énergies renouvelables et le nucléaire. En sortant le charbon de son mix électrique, il a pu réduire de 80% les émissions de ce secteur, et atteindre une division par deux de ses émissions de gaz à effet de serre (tous secteurs confondus) entre 1990 et 2023.

En dépit du traitement très différent de ces deux exemples dans le débat français en raison de leurs postures sur le nucléaire, on peut ainsi constater que les deux pays affichent des dynamiques plus similaires qu’on ne pourrait le croire :

- Un développement rapide des énergies renouvelables, qui représentent désormais respectivement 53% (Royaume-Uni) et 58% (Allemagne) du mix électrique

- Une part “fossile” en baisse, qui représente 35% en Royaume-Uni(quasi exclusivement gaz) et 39% en Allemagne (dont 22% de charbon)

- Mais une intensité carbone très différente qui montre l’impact du charbon allemand : 125 g. de CO2 par kWh en UK (2024), contre 363 grammes en Allemagne.

Ainsi, le choix qu’a fait l’Allemagne n’est pas seulement d’ajouter massivement des renouvelables mais aussi de sortir du nucléaire. Une stratégie consistant à ajouter des renouvelables sans fermer le nucléaire n’a rien d’une stratégie allemande. Cela se rapprocherait plutôt de ce qu’a fait le Royaume-Uni, avec pour résultat des émissions de CO2 divisée par deux entre 1990 et 2024. Le pays s’est d’ailleurs fixé de réduire ses émissions de CO2 de 68% d’ici 2030.

Source

Par ailleurs, l’Allemagne n’est pas un exemple à suivre, mais il faut rappeler certains faits :

- Les émissions de CO2 de l’Allemagne sont en constante diminution,

- Le recours au charbon décroît en continu,

- Le recours aux énergies fossiles a baissé, malgré la sortie du nucléaire

Pour autant, la sortie du charbon, bien qu’actée juridiquement, peut soulever des doutes quant à sa faisabilité, bien que le charbon ne représente plus que 22% de l’électricité en Allemagne… ce qui est délétère pour le climat. Par ailleurs, la dépendance au gaz dans l’électricité, actuellement 11% de la production, est bien réelle et pourrait persister avec la sortie du charbon.

De l’avis de l’auteur de cet article, ce choix a été mauvais non pas par le déploiement des renouvelables, mais par la sortie du nucléaire. Il n’est pas utile de revenir à cela à chaque fois et de faire des renouvelables une victime collatérale du débat. L’exemple du Royaume-Uni, finalement pas si éloigné de l’Allemagne, montre bien que faire croître les énergies renouvelables est une bonne stratégie pour diminuer rapidement ses gaz à effet de serre. Pour le Royaume-Uni comme pour la France, il faudra maintenant convertir les consommations d’énergies fossiles à l’électricité, tout en utilisant les énergies renouvelables électriques pour absorber le surplus de consommation généré.

11/ Bonus : on s’en fiche du climat, tout cela ne sert qu’à faire gagner de l’argent à certaines personnes

Là c’est plus simple : le problème n’est pas les renouvelables mais l’action climatique. Nous en revenons à ce qu’il faut répondre à un climato-sceptique et les discours d’inaction.

Nous pourrions écrire encore plusieurs pages de cet article tant les renouvelables sont victimes de plusieurs attaques. Il faut principalement retenir qu’il y a de multiples freins à lever pour atteindre la neutralité carbone mais qu’il ne faut pas céder aux discours d’immobilisme. Les attaques contre les renouvelables, même dans l’électricité en France, sont soit de la mauvaise information, soit de mauvaises intentions. Ne soyons pas dupes !

16 Responses

Autre problème avec l’éolien en mer : si je vous dis que 1kWh produit = 850 gCo2 émis !

J’étaye sur la base du Parc au large de St Nazaire (44).

Source : https://parc-eolien-en-mer-de-saint-nazaire.fr/a-la-decouverte-du-parc/

Ils ont 3 bateaux de maintenance. J’ai déduit selon la puissance des moteurs au moins une conso de 380 litres de gasoil par heure d’intervention et on peut penser 5h par jour ouvrés (5 jours x 50 semaines). Soit une conso annuelle de 475 kilolitres de gasoil. 1 litre = 2.67kg de CO2. Soit 1 268 tonnes de CO2.

Production électrique : entre 1.4 (réel) et 1.6 (estimé) GWh.

1 268 250 000 gCO2 émis / 1500000 kWh produit = 845.5 gCO2/kWh

On n’est pas un peu en train de se faire plaisir sur le dos de l’écologie ?

Très bon article et très complet. Malheureusement, ce n’est pas une “bonne nouvelle” que le soutien aux renouvelables diminue. Le prix de rachat de l’électricité par EDF via les contrats d’obligation d’achat deviennent si faibles qu’il n’est plus rentable pour les producteurs d’énergies renouvelables de développer de petites centrales sur les toits des hangars agricoles ou des ombrières de parking. Des restructurations de ces entreprises vont entraîner des suppressions de postes assez nombreuses pour toute la partie développement de projets. Cela va obliger à vendre l’électricité sur le marché, avec une possible hausse des prix de l’électricité. C’est tout un écosystème dont l’équilibre est fragile.

Merci pour ce travail ! Une précision, la figure intitulée “Utilisation des terres rares dans l’économie : les deux tiers des terres rares utilisées dans le monde le sont dans l’industrie et les énergies fossiles. Les aimants permanents des grandes éoliennes ne représentent qu’une faible part des terres rares utilisées dans le monde ” ne concerne que les U.S, pas le monde.

Thomas, tu nous avait habitué à plus de précisions, de questionnement, voir d’esprit critique sur bien des sujets liés aux énergies, bien ! Mais franchement là, on dirait un publi-reportage directement écrit par le SER…Bon, on te jette pas la pierre, faut bien gagner sa vie, hein !

Viens juste jeter un coup d’œil dans nos Corbières où l’industrie du PV veut nous ravager des centaines d’ha de vie sauvage pour y couler leur marée noire…après avoir envahi toutes nos crêtes avec les moulins géants. Tu nous diras ce que tu en penses, hein…

Tiens, au fait, tu sais pourquoi, ça a cramé les Corbières ? Non ? Ben, nous, les écolo sur le terrain on a quelques idées…reposant assez solidement sur quelques faits bien troublants un peu beaucoup liés à ce dont on parle un peu plus haut.

Allez, bonne journée à tous en attendant la pluie qui ne vient jamais. Et c’est pas les EnR qui la feront venir !

Merci pour cet article passionnant.

Je voudrais juste parler de l’argument de recyclabilité à 95% des matériaux, notamment dans la fabrication des éoliennes (en matériau composite – fibre de verre ou carbone/résine).

Je travaille dans le composite, et si le débat sur la recyclabilité des matériaux composites existe depuis un moment et fait bouger les lignes, nous sommes très loin d’avoir des solutions efficaces ou économiques pour permettre de recycler ces matériaux. Aujourd’hui, le recyclage existe, mais est presque anecdotiques dans la quantité de matériaux carbones fabriqués.

Mais on espère que ça va s’améliorer !

Bonjour,

Je suis acheteur depuis 7 ans chez un producteur d’énergies renouvelables Français. Je suis évidemment très favorable aux énergies renouvelables (et également au nucléaire). Je souhaite néanmoins apporter un peu de nuance à certains arguments exposés ici et qui sont parfois tirés d’argumentaires développés par des vendeurs d’énergies renouvelables avec des intérêts privés, notamment sur le point numéro 9) :

-les industriels cités dans l’éolien (Vestas, Nordex, Siemens,…) sont certes des entreprises européennes, mais elles ont néanmoins l’essentiel de leur fabrication en Chine (nacelles comprenant la technologie clé pour les éoliennes, et pales souvent) ;

-les panneaux solaires prennent effectivement une part de moins en moins importante dans le cout d’une centrale (évolution de la technologie, augmentation des capacités de production chinoises, augmentation des couts de construction en Europe), cela n’empêche pas que ces panneaux soient indispensables à la construction d’une centrale. De plus le niveau de prix est fluctuant et très dépendant de la Chine, et des prix bas (donc nécessairement chinois) sont indispensables pour assurer la compétitivité des tarifs proposés par les producteurs d’énergie renouvelables. En 2022, la Chine a temporairement freiné l’industrie du panneau solaire (sous pretexte de pénurie de charbon australien et de priorisation de son affectation), ce qui a fait monter le prix du panneau de 21 à 35 c€/Wp (approx) et ébranlé les projets européens.

Il y a un également un sujet de dépendance très fort sur les batteries de stockage.

C’est pourquoi la dépendance à la Chine dans les énergies renouvelables est un vrai sujet, et que le point 9) de cet article minimise (à tort selon moi).

Merci pour ses précisions.

Les moteurs thermiques sont de plus en plus propres; les particules fines sont produites également par le freinage dans les transports, l’empreinte française est de 0,7% en GES, (Et l’Allemagne ?…) ; le CO2 n’est pas un polluant, la causalité de son rôle effectif n’a d’ailleurs pas été prouvée mais supputée par corrélation du fait de son augmentation en PPM (surtout en rapport avec des périodes précédentes bien plus chaudes qu’actuellement : “green land”, 10 ème siècle); la multiplication d’énergies non pilotables vise à réduire le nucléaire qui aurait pu être par ailleurs complété par les surgénérateurs destructeurs de déchets…

Etc, etc, etc…

trouvez vous normal de déboiser ou de sacrifier des zones à forte biodiversité pour installer des panneaux solaires?? c’est une solution OK mais à repenser au niveau de l’impact écologique et pour la préservation des territoires français. et puis, ça arrange bien Total Energie et autres qui vont encore se remplir les poches. . .

Alors il faut qu’on parle des biocarburants.

« En France, les cultures utilisées pour la production de bioéthanol destiné à un usage carburant représentent environ 3% de la surface agricole française globale de céréales et de plantes sucrières. » (src : ministère territoire)

À votre avis, quelle énergie pourrait-on obtenir avec ces 3 % de surface en agrivoltaïsme ?

La consommation d’électricité est plus importante en été qu’en hiver, et a priori ça devrait continuer en électrifiant le chauffage (même si on peut améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments), il serait bien d’indiquer comment le réseau marche dans ce cas car cela correspond à la période où le solaire produit très peu. En gros comment on s’alimente en électricité de novembre à mars, qui prend le relais des 25GW installés de solaire ? C’est une remarque qui revient souvent.

Merci pour cet article passionnant ! Dans quelle mesure l’impact de l’éolien sur la biodiversité (fonds marins ou oiseaux / chauve-souris) peut-il, ou non, s’avérer problématique ?

Sujet très important, il est bien vulgarisé sur la chaine youtube Science de comptoir pour l”éolien en mer. Mais il faudrait des articles dédiés sur le sujet (et avec nuances, pas comme l’existant 😉 )

https://boutique.transitionsenergies.com/

Je ne veux pas l’écouter mais le lire.

Hello, quid du bois-énergie classifié ENR?