|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

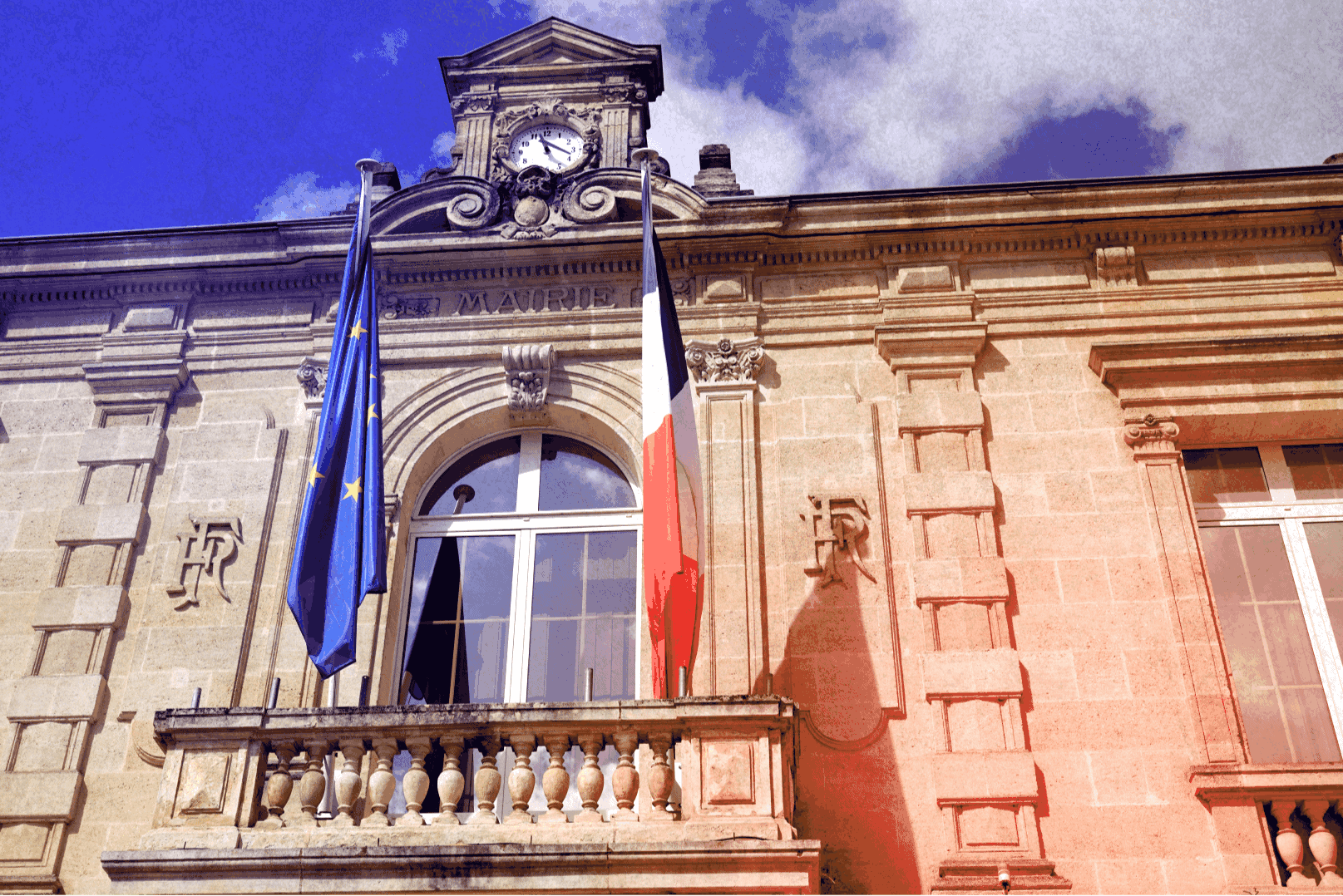

Transports, végétalisation, alimentation… En matière de lutte et d’adaptation contre le changement climatique, les maires ont un rôle majeur. Voici une sélection de leurs compétences pour que vous puissiez mieux les connaître, mais également interpeller les candidat(e)s afin qu’ils et elles soient les plus ambitieux possible, en vue des élections municipales des 15 et 22 mars 2026.

Les pouvoirs du maire en matière d’environnement

Avant de commencer, petit rappel de la situation. La France compte plus de 34 875 communes, dont 70% ont moins de 1000 habitant(e)s et 92% moins de 3500 (40% des communes de l’Union européenne sont en France). C’est ce maillage conséquent qui rend la position du/de la maire si particulier, et qui explique, entre autres, qu’il ou elle reste l’élu(e) préféré(e) dans les différents baromètres.

Mais cette densité de commune contribue aussi à rendre complexes toutes formes d’oppositions à des projets : Qui décide de quoi ? Quelles responsabilités pour quels corps de l’Etat ? Nous allons vous lister les principales compétences des maires en matière d’environnement. Objectif : que leur programme soit le plus ambitieux possible.

La mobilité

En matière de transport, le premier poste d’émissions de CO2 en France (voiture personnelle en tête) et principal émetteur de polluants, l’objectif numéro un dans les villes est de sortir du tout voiture.

Premièrement, le/la maire a la main sur les routes communales (dans certains cas, c’est l’agglomération ou la métropole) : rendre une route à sens unique pour limiter la circulation, créer une piste cyclable à double sens, piétonniser une rue, un quartier, mettre en place des rues scolaires, redonner aux piétons une place de manière définitive ou temporaire, faire la ville à 30 km/h, les possibilités ne manquent pas. Et l’élu(e) peut également déléguer aux habitant(e)s.

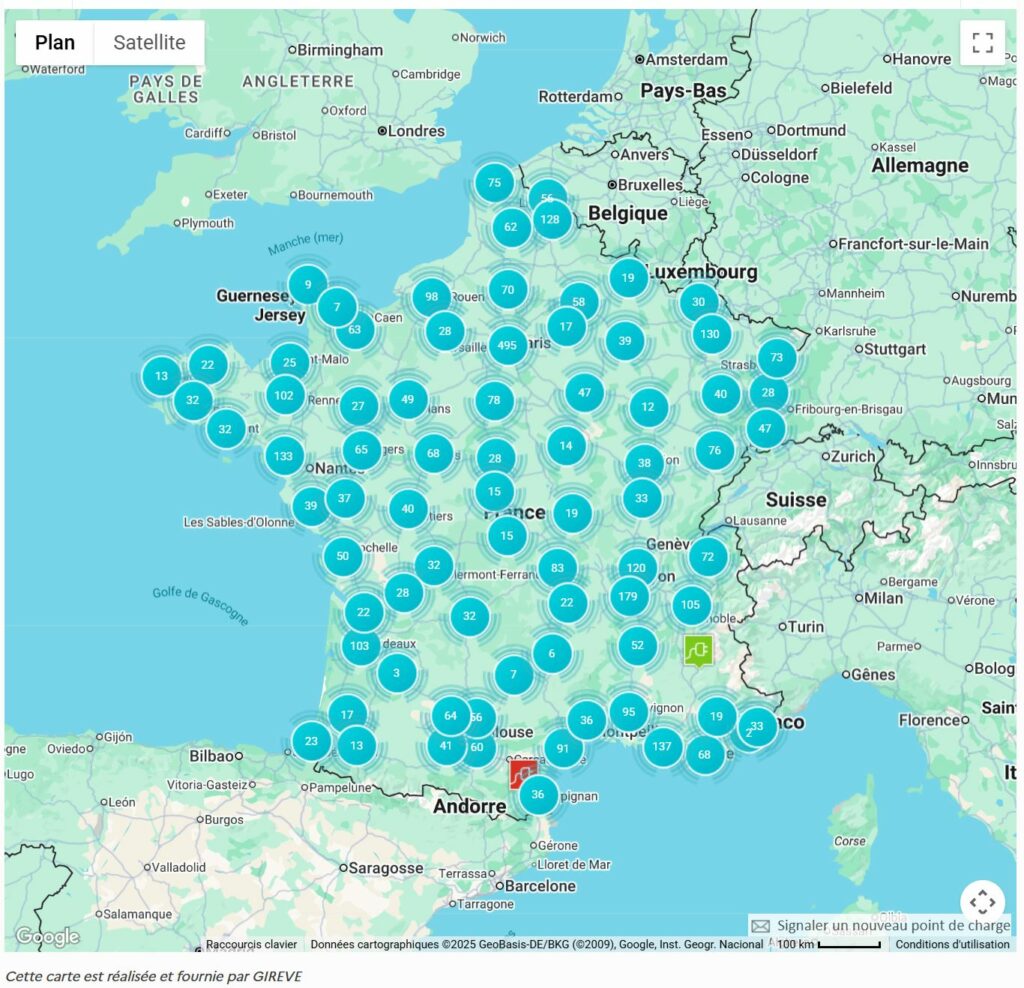

Les municipalités se doivent également de créer les infrastructures de charges nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides. Rappelons, là-dessus, qu’il ne s’agit pas d’une incitation faite aux maires, mais bien d’une loi.

Priorité aux piétons

Autre espace sous la responsabilité du/de la maire: le trottoir. Espace primordial pour le piéton (et pour la végétation), faut-il le rappeler, plus le trottoir est large et visible, plus les engins motorisés vont être contraints. Cela se complique en zone rurale, principalement composée de départementales, où le trottoir n’est pas une évidence, même dans les centre-bourgs. Les responsables peuvent alors être multiples.

Afin de développer le vélo (environ 3% des déplacements domicile-travail), le mieux reste évidemment de développer les infrastructures. Au jeu de savoir qui des usagers ou des infrastructures entraînent une augmentation des usages, pour le vélo, il n’y pas de doute : sans infrastructure le vélo reste embryonnaire et le fait de quelques courageux. Et les compétences se partagent entre l’agglomération (ou la métropole), l’Etat et le maire. Mais c’est à ce dernier que revient de réfléchir à un plan censé pour sa commune afin d’éviter les fins de pistes et autres ronds-points dangereux et de mettre en place des parkings à vélo. Dites-vous bien que chaque maire qui vous dira qu’il n’y a pas assez de vélos en circulation pour investir, est un maire qui, en vérité, ne souhaite pas investir.

Enfin, les transports en commun sont gérés par l’agglomération ou la métropole, mais la mairie est bien évidemment moteur (ou pas) dans leur développement. Pour plus de détails sur la mobilité, vous pouvez (re)lire l’excellente analyse d’Aurélien Bigo et Mathieu Chassignet.

L’énergie

Les mairies ont une consommation d’énergie variée qui tient au fonctionnement de la mairie et des bâtiments (le chauffage du bâti, la flotte de véhicules…), à l’éclairage public et, moins connu, ont un rôle à jouer dans le développement des renouvelables. Voici comment.

Commençons par le plus important. L’éclairage public consomme en moyenne 41 % de la consommation électrique des collectivités selon l’ADEME. Pas besoin d’épiloguer donc, une commune qui éteint ses lumières la nuit réalise des économies conséquentes. Et, ça ne fait pas de mal, aucune étude ne démontre une augmentation des agressions et autres cambriolages lorsque l’éclairage est éteint la nuit, c’est même plutôt l’inverse ! Alors, si ce n’est pas encore le cas, vous pouvez inciter les candidat(e)s à proposer l’extinction des feux, les chouettes – l’ensemble du vivant – vous remercieront.

Ensuite, les mairies détiennent bien souvent beaucoup de bâti (la mairie bien sûr, les écoles, des salles des fêtes, les gymnases, des bâtiments administratifs en tout genre…) à éclairer, à chauffer et à entretenir. Les économies d’énergie passent donc également par de la rénovation de bâtiments et des choix de fournisseurs d’énergies plus respectueux. Les municipalités ont également à disposition une flotte de voitures, de camionnettes et de camions. Passer à l’électrique – depuis 2021, les collectivités doivent posséder au moins 30 % de véhicules à faible émission au sein de leur flotte, certes, mais pourquoi ne pas les remplacer par des vélos et des vélos cargo pour les agents municipaux ?

Enfin, c’est au maire, “de définir des zones d’accélération des énergies renouvelables”, en d’autres termes, de valider ou non les implantations de sites d’énergie renouvelable. Cette responsabilité engendre de nombreux débats dans bon nombre de communes rurales. Le déploiement de ces énergies est primordial, mais les territoires ruraux ne doivent pas devenir les lieux ressources des métropoles, avec les désagréments que cela peut engendrer.

C’est pour cela que le/la maire se doit de provoquer des réunions publiques et de s’entourer au maximum de chercheurs, pour ne pas uniquement avoir les énergéticiens du privé comme seuls interlocuteurs. Ajoutons que c’est à la municipalité de faire de la pédagogie pour inciter leurs administrés à maîtriser leur consommation d’énergie. Sous la forme de réunions publiques, d’affichages dans la ville ou encore de courriers postaux. Une loi – puisqu’il s’agit bien d’une obligation – très peu exécutée aujourd’hui.

L’urbanisme

Lutter contre les îlots de chaleur, interdire l’installation d’entrepôts, limiter l’étalement urbain… S’il y a bien une thématique où les mairies peuvent agir, c’est bien l’urbanisme !

Le sacro-saint Plan Local d’Urbanisme (PLU) est désormais entre les mains des agglomérations et des métropoles. Outre le fait que les élu(e)s municipaux sont également des élu(e)s communautaires – nous reviendrons là-dessus, les municipalités gardent une grande autorité sur le PLU et il arrive encore que des mairies le votent directement.

Mais c’est quoi un PLU ? Celui-ci définit l’occupation des sols de la commune : quelles places pour la voirie, les zones résidentiels et surtout les terres agricoles et les espaces verts. C’est avec ce document que l’étalement urbain peut-être évité. La commune est également maîtresse des permis de construire : un entrepôt Amazon qui s’installe, une piscine de particulier à 500 mètres de l’océan, le maintien d’une zone agricole, la mairie décide. Bref, vous l’aurez compris, cette responsabilité est d’une importance cruciale en matière environnementale !

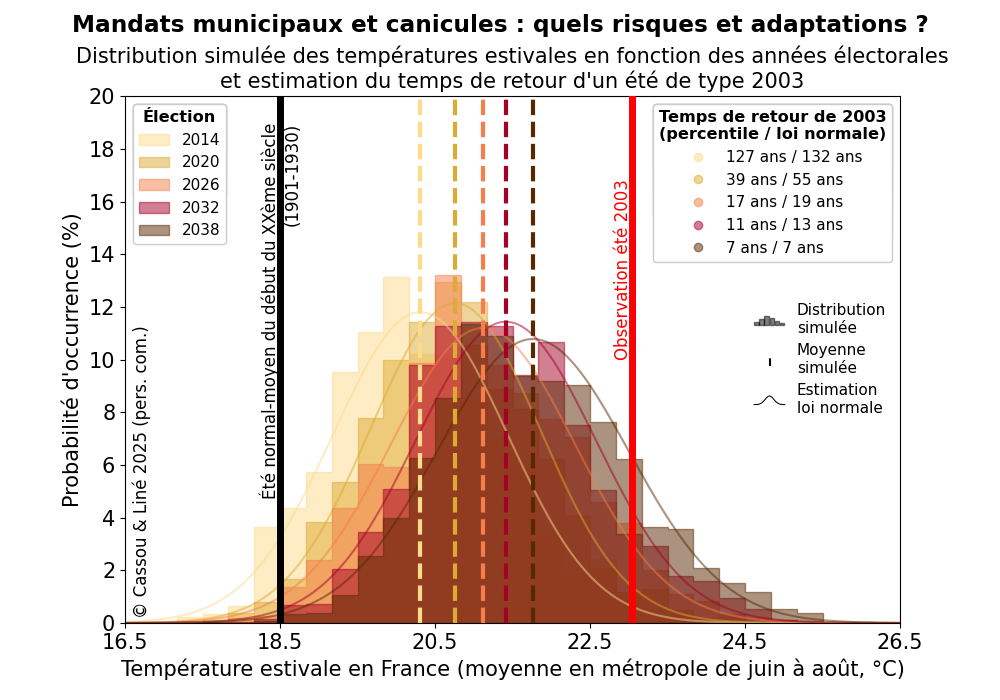

Pour lutter contre les îlots de chaleur, le/la maire est l’échelon le plus important. C’est à l’élu.e d’aménager les places, de débitumiser les cours d’école, les trottoirs, de réfléchir à l’adaptation des espaces verts face aux sécheresses… Les solutions existent, sont connues, mais beaucoup de maires rechignent à les mettre en place, car c’est autant de places “perdues” pour d’autres activités économiques, des parkings… Une forte pression des habitant(e)s peut changer la donne. Rappelons qu’en période de canicule, la différence s’élève à 8°C entre les centres-villes et les espaces moins denses, plus arborés.

L’alimentation

Au-delà de décider ou non de l’implantation d’une zone commerciale, les mairies ont des compétences importantes en termes d’alimentation. Pour les écoles, on le verra, mais pas que.

La mairie a ainsi la compétence des cantines, de la crèche à la primaire. Cela veut dire que c’est au conseil municipal de proposer des repas équilibrés, certes, et pourquoi pas végétariens ? Un coup d’œil aux menus de votre enfant et vous verrez sûrement qu’à part le repas végétarien de la semaine – une loi -, la viande est encore d’office servie. Pour baisser les émissions de CO2, réduire la déforestation et pour protéger la santé des plus petits, les associations de parents d’élèves peuvent faire pression sur les collectivités pour réduire la consommation de viande.

Idem pour le bio. La loi demande aux collectivités d’en avoir au moins 20% par cantine. Un début, mais un début poussif. Vous connaissez des maraîchers en bio, parfois un simple coup de fil à l’élu.e chargé.e de la restauration collective pour une mise en relation suffit.

Les maires ont ainsi la responsabilité politique de prendre des mesures pour assurer la sécurité alimentaire de leur commune en cas de pénurie. Dis comme ça, ça ne veut pas dire grand chose. Mais pensez qu’il n’y pas si longtemps, les communes étaient autosuffisantes grâce à des ceintures maraîchères.

Depuis quelques années, les élus de nombreuses villes (agglomérations et métropoles également) ont créé des zones d’activité nourricière, autrement dit, des zones ou des maraîchers se sont installés avec comme débouchés les restaurants collectifs (écoles, maisons de retraite), les marchés et les zones commerciales traditionnelles du coin. Vous n’en avez pas sur votre territoire ou pas assez ? C’est le moment de les réclamer !

NEWSLETTER

Chaque vendredi, recevez un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

+30 000 SONT DÉJÀ INSCRITS

Une alerte pour chaque article mis en ligne, et une lettre hebdo chaque vendredi, avec un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

L’eau

Sur la gestion de l’eau, ça se complique. Les mairies ne sont plus directement en charge. Les compétences de gestion de la distribution et de l’assainissement ont été transférées aux agglomérations et aux métropoles en 2020. À cela, il faut ajouter que ces dernières peuvent déléguer la gestion à une entreprise privée. Ce qui n’empêche pas, en tant que citoyen(ne) conscient de la raréfaction de cette ressource, d’étudier un peu la question.

Vous êtes-vous déjà demandé(e), par exemple, avec quelle eau les services de la mairie arrosent-ils les espaces verts ? Hé bien avec de l’eau potable dans 91% des cas. Une hérésie qui ne dépend pas des maires, mais de l’État, qui contraint fortement l’utilisation des eaux non potables.

En revanche, la mairie peut très bien entamer des démarches auprès de la préfecture, afin d’utiliser de l’eau de pluie ou de pomper dans la rivière la plus proche. Et, bien évidemment, le/la maire se doit de faire des choix en hiérarchisant les besoins par exemple (une mise en débat : le parterre de fleurs sur les ronds-points est peut-être moins important que les jeunes arbres qui assureront de l’ombre demain).

La publicité

Depuis le 1er janvier 2024, les maires ont la compétence de la “police de la publicité”. Un terme barbare qui inclut outre les contrôles et sanctions, la réception et le traitement des déclarations et autorisations préalables à l’installation de publicités et d’enseignes.

En d’autres termes, elles peuvent limiter l’installation de panneaux dans les rues, les chantiers ou encore les métros, voire les supprimer. Et moins de publicité, c’est plus de sobriété énergétique, certes, mais également la réduction de la pollution lumineuse (la loi, assez contraignante, est encore trop peu respectée), de la surconsommation et du greenwashing.

Quid des agglomérations et métropoles ?

Lors de chaque élection municipale, nous votons également pour renouveler les conseillers des agglomérations et métropoles. Et même si cet article se contente de recenser les compétences des maires (sauf quand nous le précisons entre parenthèses), petit aperçu de celles des agglomérations et métropoles :

- Transports : voirie quand ce n’est pas la mairie, transports publics et scolaires, stationnement, plan vélo pour le territoire

- Eau : assainissement, distribution, gestion des eaux pluviales

- Energie : rénovation des bâtiments publics, plan climat Air Energie territoriale, contrats avec les fournisseurs d’énergie

- Urbanisme : élaboration du PLU / permis de construire si ce n’est pas la mairie

- Développement économique : cette compétence est primordiale puisqu’elle décide de l’implantation des industries et du commerce sur le territoire. Ce sont également les agglomérations qui décident ou non du soutien aux aéroports.

Les déchets, LE sujet qui cristallise toutes les tensions

Un sujet majeur n’y apparaît pas : les déchets. Cette compétence peut être gérée par la commune, l’agglomération (ou la métropole) ou déléguée à un syndicat mixte des déchets qui, lui, peut dépendre du département. Prenons l’exemple des biodéchets : le syndicat des déchets peut s’occuper de la collecte, mais c’est aux communes de déterminer les emplacements des points d’apports volontaires. Sauf les communes (rurales la plupart) qui présupposent que les citoyens(nnes) ont la possibilité de faire des composts chez eux.

Complexe n’est-ce pas ? Cette thématique sera un sujet majeur des municipales (des listes d’extrême droite se montent sur le mécontentement grandissant face à l’augmentation des prix à la tonne des déchets) alors que la plupart des municipalités n’ont plus cette compétence.

Un bonus

Enfin, ce qui n’apparaît pas dans cette liste, c’est la volonté politique, la dynamique impulsée par l’élu(e). Un(e) maire a en effet le pouvoir d’insuffler une dynamique écolo’ chez ses administrés. Comment ? En soutenant par exemple telle association plutôt qu’une autre ou en se déplaçant à vélo. Anecdotique ? Pas du tout. Le/la maire continue d’avoir une relation privilégiée avec ses administrés et un(e) maire qui change son comportement, qui “devient écolo”, est un marqueur très important.

En conclusion

Nous espérons que cet article vous servira à y voir plus clair pour la campagne et votre vote lors des municipales de mars 2026. Et si le cœur vous en dit (et les nerfs), des élu(e)s cherchent des personnes compétentes en écologie (vous!) pour les futurs conseils municipaux et, mieux encore, des communes vont se retrouver sans candidat(e). Bref, il y a de la place pour enclencher un changement radical dans les politiques environnementales.

N’oublions pas que le backlash auquel on assiste actuellement, infligé par des élu(e)s et des médias de droite et d’extrême droite, n’est pas représentatif des attentes de la société. Aussi, nous espérons que cet article vous servira à choisir vos combats (important pour éviter le trop-plein!). On l’a vu : pour les transports, l’eau, l’alimentation, on fonce !

10 Responses

Les acteurs municipaux devraient lire ce très bon article… qui rappelle leurs champs de responsabilités tout au long d’un mandat. L’écologie n’est pas une question à aborder uniquement à la veille des élections sous forme de promesses.

Là-dessus, je ne suis pas du tout optimiste.

La démagogie est un problème systémique, on dit à l’opinion publique ce qu’elle veut entendre en période électorale pour ensuite ne plus penser qu’à sa petite personne une fois élus. Les élections, ça n’a jamais été autre chose que cela.

“N’oublions pas que le backlash auquel on assiste actuellement, infligé par des élu(e)s et des médias de droite et d’extrême droite, n’est pas représentatif des attentes de la société.”

Ces mêmes médias et politiques de droite sont ceux qui charrient le plus de public, donc si, il est totalement représentatif des attentes de la société.

Quand aux résultats électoraux, ils sont pratiquement courus d’avance. Pourquoi courir le risque de s’accrocher à une espérence qui rejoindra vraisemblablement la liste déjà très longue des désillusions du mouvement écolo ?

Bonjour,

Merci pour cet article.

Concernant l’eau, il est indiqué que “l’État contraint fortement l’utilisation des eaux non potables”. Cette façon de présenter les choses me semble contre productive.

Les eaux non potables peuvent être insalubres et dangereuses pour la santé : heureusement donc qu’on a une réglementation pour éviter de nous empoisonner avec ces eaux. Il faut donc les traiter avant de les utiliser pour être sûr que leur utilisation se fait en toute sécurité, et cela coûte de l’argent.

Mais quand un territoire manque d’eau, ou que cela coûte encore plus cher pour avoir de l’eau potable, parce l’eau des rivières ou des nappes doit être dépolluée pour pouvoir être bue, alors cela peut valoir le coup d’utiliser des eaux non potables, même s’il faut les traiter avant pour les utiliser.

« Soutien aux transports » est bien écrit dans votre document « Les pouvoirs du maire ». Sur LinkedIn, il est mal écrit: soutien(t).

Vous insistez en début d’article sur le nombre de communes de moins de 3500 habitants soit 92% des communes françaises. Toutes ces communes sont rurales et leurs habitants en contact direct avec la Nature : cultures, prairies, forêts, haies, rivières, ruisseaux, lacs, étangs, zones humides, et toute la faune sauvage qui les peuple. Tout cela est indispensable à la vie quotidienne et les maires devraient en faire désormais une priorité de gestion.

Or vous n’avez pas du tout, pas un mot sur ce sujet essentiel et vital, abordé la biodiversité et ses écosystèmes.

C’est bien dommage

Merci pour ce récapitulatif des pouvoirs du maire. Dans la métropole de Nancy, ça frémit tout doucettement, avec des différences toutefois selon les communes. Je crois que c’est le cas de quelques métropoles de bonne volonté mais qui se heurtent à la résistance d’une part de la population, surtout sur ce qui concerne les mobilités :

– les itinéraires à vélos sont encore fragmentés et donc comportent des risques pour passer d’un morceau aménagé à l’autre ;

– les piétons sont encore les grands perdants. Ils se tapent d’éviter les voitures garées sur les trottoirs, les vélos qui s’y réfugient faute d’aménagements continus, les trottinettes qui slaloment hardiment. Maintenant, certaines communes ouvrent les parcs publics aux vélos… Le piéton reste le plus vulnérable dans la pyramide de la prédation.

Quant à la “pédagogie”, si elle est nécessaire, elle n’est pas suffisante. Un conseiller municipal me disait l’autre jour :” Limiter la vitesse à 30 c’est un peu excessif. Moi je ne dépasse pas 40″(sic). Beaucoup de “pédagogie” reste à faire. Il me semble qu’il y faut une stratégie complète : au début information, puis pédagogie insistante et circonstanciée, enfin verbalisations au coup par coup, bien réparties dans l’espace, pour que le contrevenant ordinaire ne se sente protégé nulle part.

Si la gêne pour les humains commence à produire des effets, celle pour les autres vivants n’est pas près d’être prise en compte : éteindre les lumières, protéger les ressources en eau, ménager des aires pour une végétation spontanée etc., nous en sommes encore loin.

Les déchets sont entièrement gérés par les communes, dans le sens où c’est une compétence municipale mais déléguée automatiquement à la communauté de communes (qui peut aussi le déléguer à un syndicat mixte, qui regroupe plusieurs communautés de communes). Mais ce sont bien les maires qui, dans le conseil communautaire ou en bureau des maires (ou conseil syndical le cas échéant), vont voter les différentes délibérations relatives aux déchets et décident donc, collégialement à l’échelle de la CC, de la politique relative aux déchets. Un syndicat peut exister à l’échelle d’un département mais ce n’est pas le département qui est donneur d’ordre, les communautés de communes adhérentes et leurs exécutifs restent aux manettes. Il est donc faux de dire que les communes n’ont plus cette compétence…

Concernant les organisations qui se montent pour s’opposer à l’augmentation du prix des déchets, il est à mon sens excessif de les catégoriser d’extrême droite… bien que leur discours actuel soit assez confus. Le problème est à mon sens plus profond. Il y a d’une part une augmentation très importante du coût des déchets depuis une dizaine d’années : du fait de l’augmentation de la TGAP, mais aussi des coûts de l’énergie, couplée à l’inflation forte de la période 2020-2023. Or, les déchets bénéficiant d’un financement propre décidé par la communauté de communes (comme l’eau), c’est une politique très visible à l’échelle municipale. Ainsi, les usagers constatent qu’ils améliorent leur gestion des déchets (tri, compostage, etc.) tout en voyant leurs contributions augmenter. Et en outre, il y a un mouvement général de passage de la TEOM (impôt similaire à la taxe foncière mais bénéficiant d’un taux propre) vers la Redevance incitative (facture envoyée par la CC à l’usager). Bien que cette dernière ait d’importants bénéfices environnementaux (augmentation du tri et de la prévention), elle conduit à d’importants bouleversements des contributions qui, peu importe la production de déchets, génèrent des hausses pour les habitants moins aisés et des baisses pour ceux plus aisés (pour le dire très vite). La TEOM incitative est une option qui fonctionne aussi mais est moins utilisée.

Excellent article, plein de bon sens, quel dommage qu’il sera peu lu et encore moins “écouté”

Comment éviter que les guerres ne touchent les villes ? Comment bien voter aux municipales face à ce problème vraiment crucial pour notre avenir écologique ?