|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Beaucoup de choses ont été dites sur l’empreinte environnementale du secteur numérique ces dernières années et il est parfois complexe de s’y retrouver.

Il est donc plus que bienvenu de faire un point d’étape maintenant que le développement des IA génératives (ChatGPT, Claude, Midjourney, etc.) ajoute une épaisse couche de confusion à une question déjà complexe.

Pour le dire simplement, les sciences environnementales appliquées à la numérisation ont deux principales questions de recherche : 1) quelle est l’empreinte environnementale du secteur numérique et ses trajectoires ; 2) est-ce que la numérisation aide à atténuer et à s’adapter à la crise environnementale ou alors augmente les impacts globaux ?

Nous nous attacherons ici à faire le point uniquement sur la première question.

Sommaire

ToggleC’est quoi exactement, le secteur numérique ?

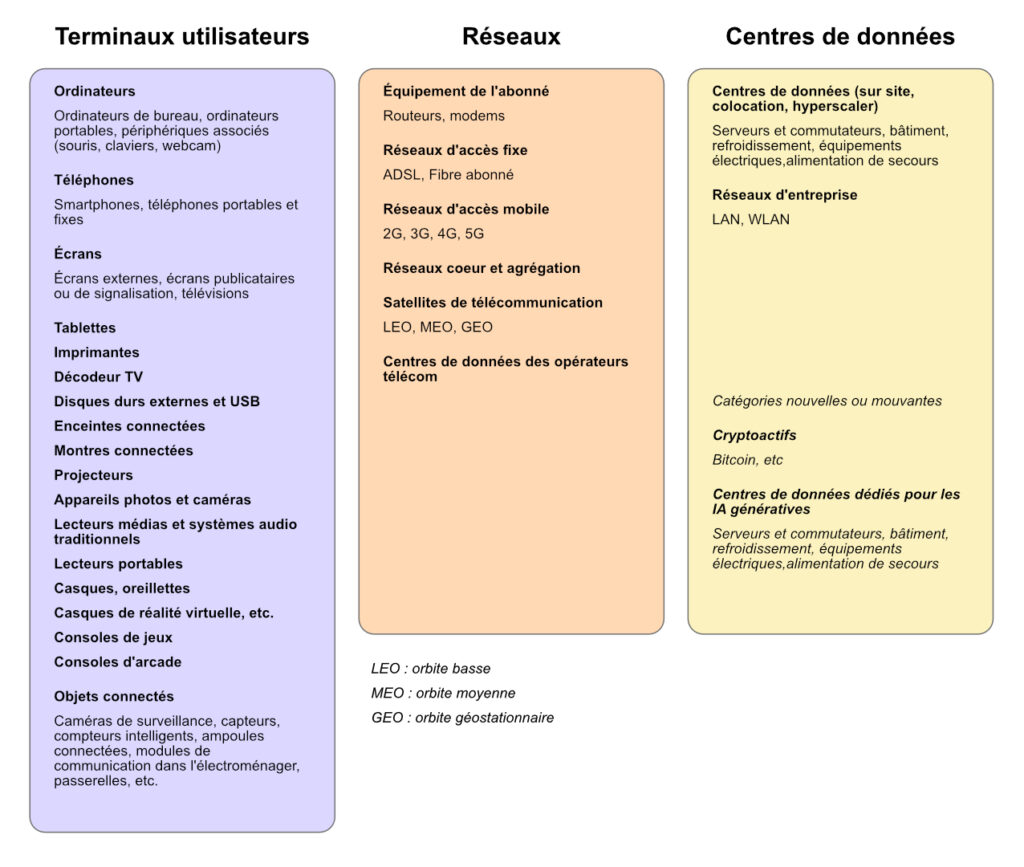

Cela peut sembler une question rhétorique mais définir exactement les frontières du secteur numérique est un exercice particulièrement délicat.

Dans un premier temps, il nous faut comprendre comment un secteur est défini au sens économique et statistique. Les Nations Unies ont établi une nomenclature type de toutes les activités économiques productives (appelée “Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique” ou CITI) qui permet à chaque pays de faire un suivi statistique de son économie et ensuite d’agréger les résultats au niveau national et mondial. La CITI a été mise à jour pour la dernière fois en 2008, l’année où l’iPhone 3G a été mis sur le marché.

Dans cette définition, le secteur numérique est un assemblage instable d’activités de fabrication, d’activités d’information et de communication et d’activités de ventes et de réparation.

Comment savoir si une activité fait partie du secteur numérique ?

En pratique, cela pose de nombreuses questions : quelle part des activités de fabrication de composants électroniques sont attribuables au secteur numérique ou quelle part de l’internet des objets (IoT) (capteurs intelligents, objets connectés, etc.) appartient au secteur numérique. Par exemple, l’empreinte des composants électroniques et des services numériques embarqués qui équipent une voiture aujourd’hui est attribuée au secteur automobile.

De même, certains chercheurs considèrent les crypto-monnaies (bitcoin, etc.) comme des services financiers et ne les incluent pas dans le secteur numérique. Dans les nombreuses estimations de l’empreinte environnementale du secteur numérique il est donc toujours important de comprendre ce qui est inclus dans le périmètre d’analyse.

Une révision très attendue de la CITI est en préparation et devrait être publiée dès 2026. Les documents disponibles montrent des changements structurels à venir dans la classification des activités numériques, il y a donc fort à parier que ce que nous appelons le “numérique” soit amené à changer dans les années à venir, au moins d’un point de vue statistique et, in fine, environnemental.

Les “oublis” d’évaluation du secteur numérique

L’autre aspect du secteur numérique est la quasi-absence d’évaluation sur certains de ces pans. Par exemple, nous savons assez peu de choses sur l’impact environnemental global des câbles sous-marins (la dernière analyse de cycle de vie publique date de 2009) mais son impact potentiel est considéré comme très faible et n’a donc pas été le sujet de recherches récentes.

Toutefois, le secteur change vite. Les satellites de télécommunications font normalement partie du secteur mais, au vu du peu de données disponibles et de la faible demande relative, nous les avons rarement étudiés. Cette situation a largement évolué depuis quelques années avec le déploiement massif de constellations en orbite basse (Starlink, Oneweb, etc.) qui implique une réévaluation complète de l’impact potentiel de la part satellitaire du secteur numérique que nous aborderons plus bas.

Finalement, le secteur a tendance à changer souvent l’appellation de ses produits et services. Par exemple, dans son rapport sur la demande et la consommation d’électricité de 2024 à 2026, l’IEA définit le sous-secteur des centres de données en trois termes : les activités de minage de crypto-monnaies, les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle et les centres de données “traditionnels” pour désigner tout ce qui ne sert pas aux deux premières catégories.

Ce type de changement de classification informelle au sein d’institutions reconnues montre à quel point la définition du secteur numérique et de ses sous-catégories est mouvante, et ce, malgré les efforts de l’Union Internationale des Télécommunications.

Certaines institutions ou équipes de recherche ont aussi tendance à dissocier le secteur numérique et le secteur du divertissement et des médias (TV, film, journaux, magazines, streaming, gaming, etc.), souvent regroupés sous le terme ‘Économie de l’information’. En pratique, ces deux secteurs se superposent de plus en plus et l’inclusion des équipements de divertissement (TV, consoles, etc.) change significativement l’empreinte des équipements utilisateurs. Au vu de la numérisation et de la connectivité grandissante de ces équipements il est préférable de les inclure dans le périmètre numérique dès maintenant et pour les années à venir.

Si nous devons plus ou moins stabiliser un périmètre du secteur numérique à des fins pédagogiques, je proposerais le schéma suivant à partir des normes récentes et des connaissances scientifiques stabilisées.

Ce que contient l’empreinte environnementale du numérique

Nous avons tendance à beaucoup parler d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre mais l’empreinte environnementale est définie par 16 indicateurs par les travaux de la Commission Européenne.

Par exemple, les émissions de particules fines peuvent être importantes en fonction de la source de production d’énergie, notamment dans le cas des centrales au charbon. Nous essayons aussi de modéliser la toxicité sur la santé humaine ou sur les écosystèmes (écotoxicité) ou encore les impacts sur l’eau via la concentration d’azote ou de phosphore dans les eaux douces et marines (eutrophisation).

Les premiers indicateurs généralement mobilisés pour le secteur numérique sont généralement la contribution au changement climatique (en kg CO2 eq) du fait de la contrainte carbone, la consommation d’énergie est évaluée en contribution à l’épuisement des combustibles fossiles et fissibles (en MJ), la consommation d’éléments métalliques, modélisée par l’indicateur de contribution à l’épuisement des minéraux et métaux, et parfois la consommation d’eau basée sur la prise en compte de la rareté et la consommation de l’eau dans les différents pays.

Nous suivons généralement tous ces indicateurs dans une approche en cycle de vie, c’est-à-dire de l’extraction des ressources jusqu’à la fin de vie, en passant par les phases de distribution, d’installation et d’usage.

Nous nous sommes principalement concentrés sur les phases d’usage, de fabrication et d’extraction de ressource. Ces efforts sont néanmoins largement ralentis par l’opacité des entreprises numériques sur leurs produits et leurs chaînes d’approvisionnement.

La fin de vie est particulièrement difficile à modéliser du fait qu’une grande partie des déchets électroniques ne sont pas collectés et que nous ne disposons que de très peu de données comme le montrent les travaux de Marion Ficher. Cette absence indique principalement une sous-estimation de l’empreinte sur certains indicateurs (toxicité, écotoxicité, etc.). Ainsi, la plupart des estimations aujourd’hui se concentrent sur les phases de fabrication et d’usage.

| Tout le temps mis en avant | Généralement pris en compte | Peu mis en avant (hors ACV) | |

| Indicateurs environnementaux | Consommation d’énergie, émissions de GES | Consommation de minerais et métaux, consommation d’eau | 12 autres indicateurs (écotoxicité, eutrophisation, ozone, particules fines, etc.) |

| Phases du cycle de vie | Usage | Extraction, fabrication | Distribution (non significatif, sauf exceptions),Fin de vie |

Évolution récente des estimations mondiales

Version courte

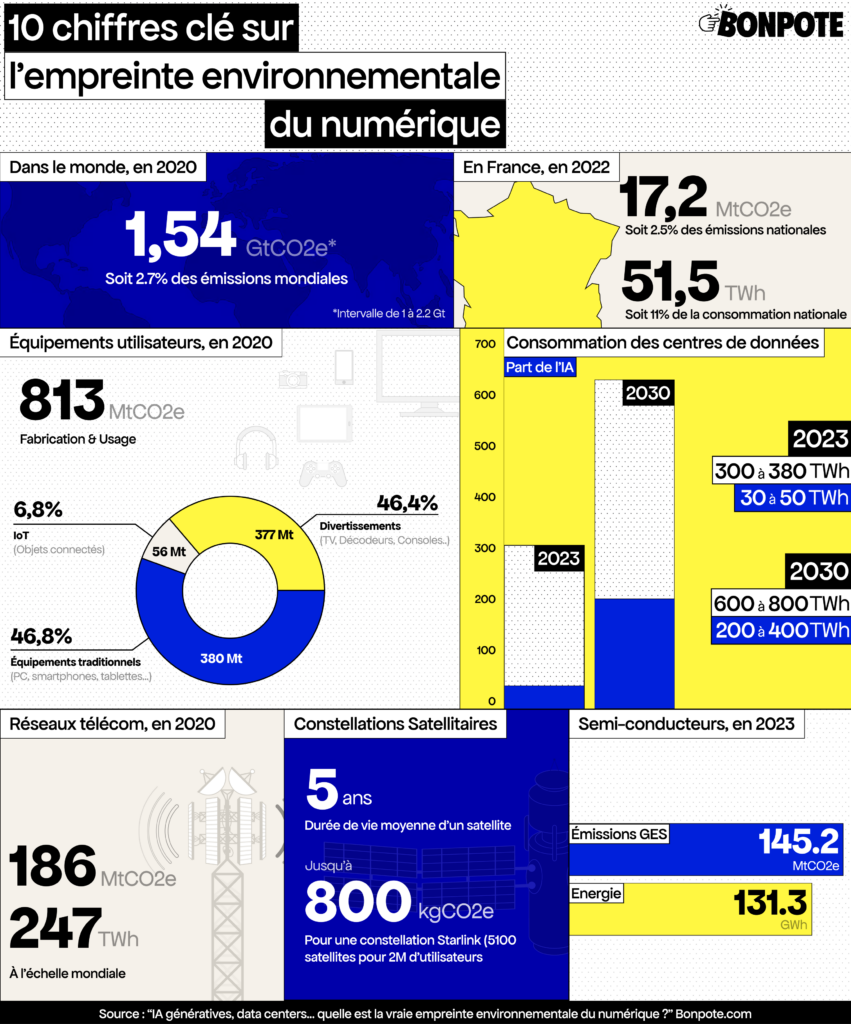

Un relatif consensus existe autour des fourchettes proposées par Freitag et al : le secteur numérique représentait entre 1,8% à 3,9% des émissions globales en 2020 (entre 1 et 2,2 GtCO2e) avec une estimation médiane à 1,54 Gt (2,7%).

L’empreinte était en légère hausse jusqu’en 2020 notamment à cause des objets connectés. Mais toutes ces discussions ont eu lieu avant le développement très rapide des IA génératives, depuis toutes les projections ont été bousculées et doivent être mises à jour.

Nous avons encore des difficultés à définir le taux de croissance de l’empreinte du secteur mais l’ensemble de la communauté scientifique spécialisée sur le sujet est d’accord pour dire que l’empreinte a augmenté et va a priori continuer à augmenter.

Lire la version longue

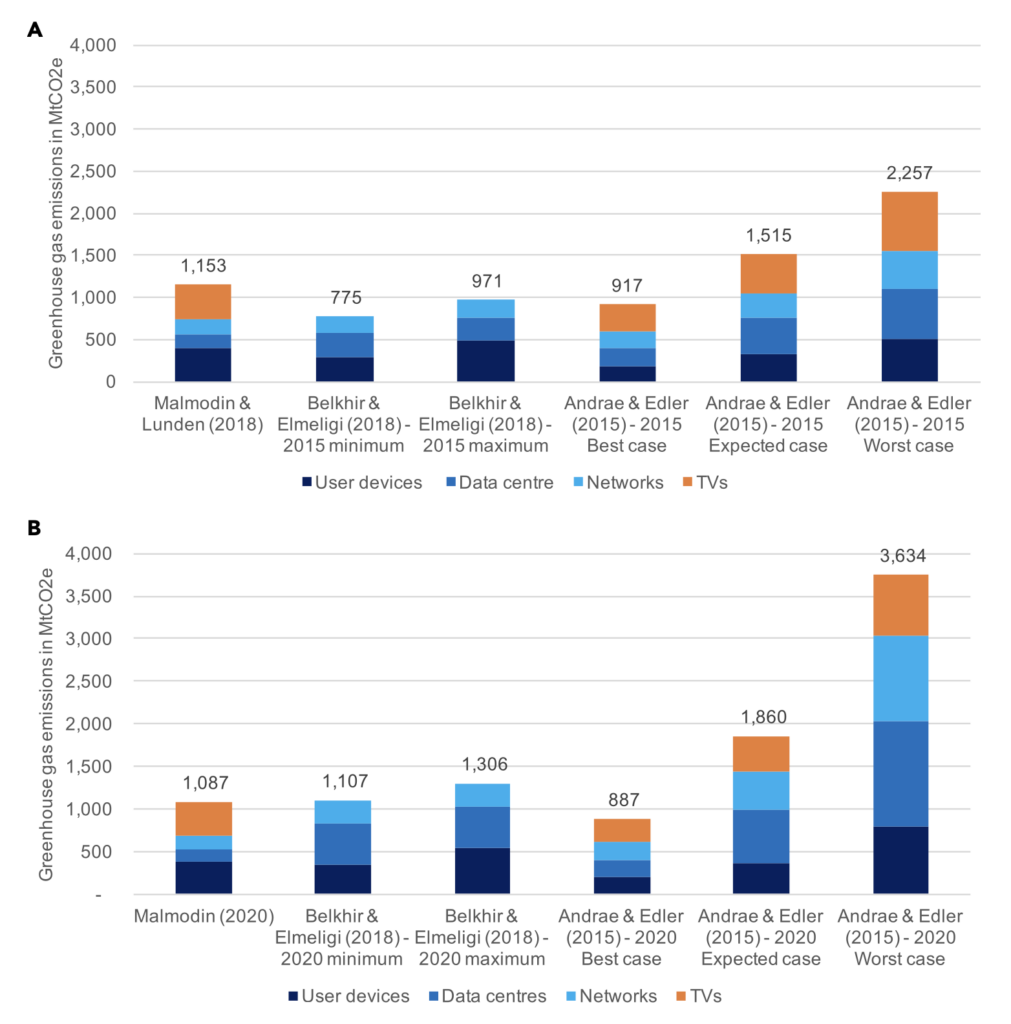

Ces dernières années, il y a eu un débat animé concernant les estimations d’empreinte carbone mondiale du secteur numérique. Historiquement, il y a très peu d’articles de recherche tentant de faire ce type d’estimations et seulement trois ont concentré la lumière des projecteurs : Andrae & Edler 2015 (mis à jour par Andrae 2020), Malmodin & Lunden 2018, Belkhir & Elmeligi 2018. Freitag et al propose une analyse de ces articles et en fait la synthèse.

Je fais le choix de me concentrer uniquement sur Andrae et Malmodin car Belhkir n’a pas continué à travailler sur le sujet. Le graphique ci-dessous montre des résultats très différents dans l’estimation de l’empreinte du secteur en 2015 (A) et en 2020 (B). Cette différence peut être expliquée en partie par une différence de périmètre mais ce sont les méthodes d’évaluation qui sont le problème majeur ici. Malmodin & Lunden font une approche ascendante : ils modélisent l’impact unitaire par type d’équipements et multiplient par le nombre d’équipements en service ou livrés chaque année pour obtenir l’empreinte globale. Andrae & Edler font à l’inverse une approche descendante : ils modélisent l’impact unitaire d’un proxy, ici un gigaoctet (Go) et le multiplient par le trafic présent et futur, puis ajoutent une quote-part liée à la fabrication avec une démarche similaire à celle de Malmodin & Lunden. Leurs choix méthodologiques sont aussi influencés par les données à leur disposition : Malmodin travaille chez Ericsson et a à disposition des données primaires confidentielles, Andrae travaille chez Huawei mais n’a pas accès à des données spécifiques.

De fait, les résultats du premier ne sont vraiment pas vérifiables sans données ouvertes, contrairement au second. Toutefois, la méthode descendante utilisée par Andrae et Edler est très hasardeuse et ne peut en aucun cas être utilisée pour faire des projections futures. Cela est visible par les estimations (expected, worst) d’empreinte carbone en 2020 qui sont, et ont été, irréalisables.

En 2018, le Shift Project s’est appuyé sur les travaux d’Andrea & Edler, seul modèle ouvert disponible à l’époque, pour faire leur propre estimation et ont utilisé eux aussi une approche descendante, obtenant des projections futures trop élevées. Andrae a revu à la baisse ces précédentes estimations en 2020. En résumé, il ne faut pas prendre en compte ou utiliser les résultats d’Andrae & Edler (2015) et nous nous basons plutôt sur les travaux de Malmodin et al tout en sachant qu’ils ont tendance à minorer l’empreinte.

Depuis ces travaux, un relatif consensus avait été obtenu autour des fourchettes proposées par Freitag et al : le secteur numérique représentait entre 1,8% à 3,9% des émissions globales en 2020 (entre 1 et 2,2 GtCO2e) avec une médiane à 1,54 GtCO2e.

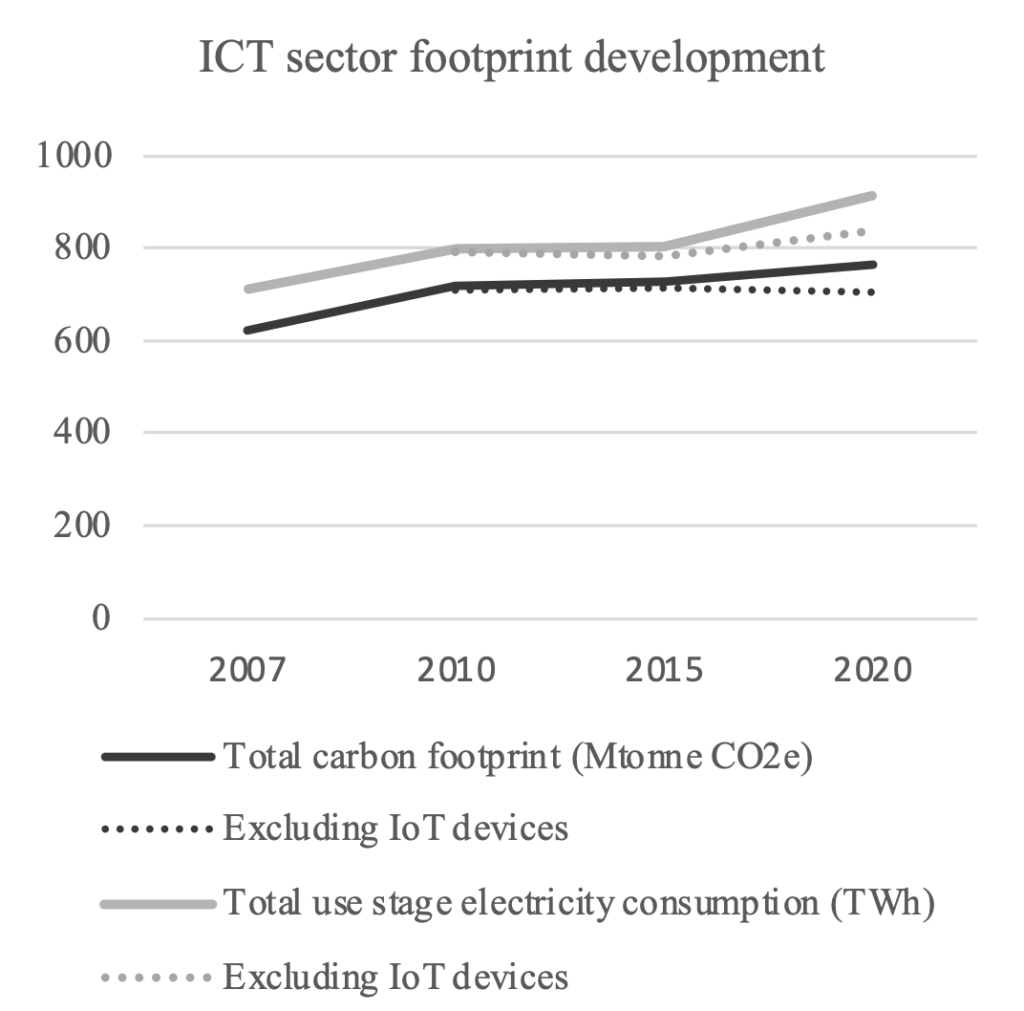

Au-delà de l’empreinte a un instant t, définir la trajectoire passée et future de cette estimation est sujet central au sein de la communauté scientifique. D’un côté, nous savions que les projections d’Andrae étaient (beaucoup) trop élevées et, de l’autre, Malmodin et al faisaient l’hypothèse d’une stabilisation de l’empreinte. Entre ces deux pôles, une grande partie des autres chercheurs penchaient plutôt pour une augmentation moyenne liée à l’empilement croissant d’équipements numériques avec des durées de vie plutôt basses. Un consensus a été atteint récemment quand les derniers travaux de Malmodin et al ont aussi indiqué une hausse de l’empreinte, du à l’inclusion d’une partie de l’Internet des Objets dans le périmètre du secteur.

Ces derniers estiment alors que l’empreinte carbone du secteur a augmenté de 5% entre 2015 et 2020 pour représenter 1,4% des émissions globales en 2020 (764 MtCO2e). De même, ils estiment que le secteur numérique représentait 4% de la consommation d’électricité mondiale en 2020. La différence par rapport aux études citées dans Freitag et al est due au périmètre de cette étude qui exclut, entre autres, TV, consoles de jeux, crypto-monnaies.

Quelle empreinte carbone du secteur du numérique en France ?

Version courte

En 2022, les travaux de l’Ademe et de l’Arcep ont estimé l’empreinte carbone du secteur à 17,2 Mt CO2 eq en 2022, soit 2,5% de l’empreinte nationale, et la consommation électrique du secteur à 51,5 TWh, soit 11% de la consommation nationale.

Lire la version longue

En France, l’étude de l’Ademe et de l’Arcep a permis de définir l’empreinte nationale du secteur, évaluée à 17,2 Mt CO2 eq en 2020 puis 17,2 Mt en 2022, avec des projections jusqu’en 2030 et 2050. Les projections sur le secteur dépassent rarement l’horizon des 15 ans tant le secteur change vite et les incertitudes sont nombreuses, à ce titre, les projections jusqu’en 2050 ne semblent pas pertinentes. Les projections faites en France jusqu’en 2030 dépendent principalement du nombre d’équipements numériques par habitant et sont donc à prendre avec une certaine prudence.

Cependant, le développement de l’IA générative remet aussi en question cette trajectoire. L’étude de l’Ademe et de l’Arcep a été mise à jour en 2025 à partir des travaux d’Hubblo pour inclure les usages numériques français hébergés sur des centres de données étrangers. Ces centres de données étant alimentés par un mix électrique bien plus carboné qu’en France, cette inclusion a largement augmenté l’empreinte numérique française, estimée à 29,5 MtCO2e en 2022.

| en MtCO2e | 2015 | 2020 | 2022 | Commentaires |

| Estimations des émissions globales de GES du secteur numérique | ||||

| Andrae & Edler (Expected case) (2015) | 1 515 | 1 860 | Ne pas prendre en compte | |

| Andrae (2020) | 880 | Moyenne selon Freitag et al (exclus Divertissement & Media et cryptomonnaies) | ||

| Malmodin et al (2018) | 1 153 | 1 087 | Périmètre TIC et Divertissement & Media | |

| Freitag et al (2021) | 1 538(1 000-2 200) | Synthèse ajustée des estimations précédentes et recalcul de l’empreinte de fabrication | ||

| Malmodin et al (2024) | 764 | Inclus IoT et exclus Divertissement & Media et cryptomonnaies | ||

| Estimations des émissions françaises de GES du secteur numérique | ||||

| Ademe/Arcep (2022) | 17,2 | |||

| Ademe/Arcep (2025) | 29,5 | Inclusion des usages numériques français hébergés sur des centres de données étrangers et mise à jour des données sur la partie réseaux | ||

Tableau 2 – Récapitulatif des estimations monde et France de 2015 à 2022.

NEWSLETTER

Chaque vendredi, recevez un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

+30 000 SONT DÉJÀ INSCRITS

Une alerte pour chaque article mis en ligne, et une lettre hebdo chaque vendredi, avec un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

1/ l’empreinte environnementale des terminaux

Comme nous l’avons vu plus haut, le secteur numérique est généralement séparé en trois parties : équipements utilisateurs, réseaux et centres de données. Intéressons-nous ici à la première partie.

Nous séparons parfois pour des raisons de découpage statistique les terminaux purement numériques (ordinateurs, téléphones, tablettes, objets connectés) et les équipements de divertissement (consoles de jeux, casques de réalité virtuelle, etc.).

Alors que savons-nous de l’empreinte liée à la fabrication et à l’usage de l’ensemble de ces équipements ?

Semiconducteurs

Version courte

L’empreinte liée à la fabrication des semiconducteurs (composants de calcul et mémoire) donne généralement une bonne idée de la trajectoire de l’empreinte des équipements utilisateurs.

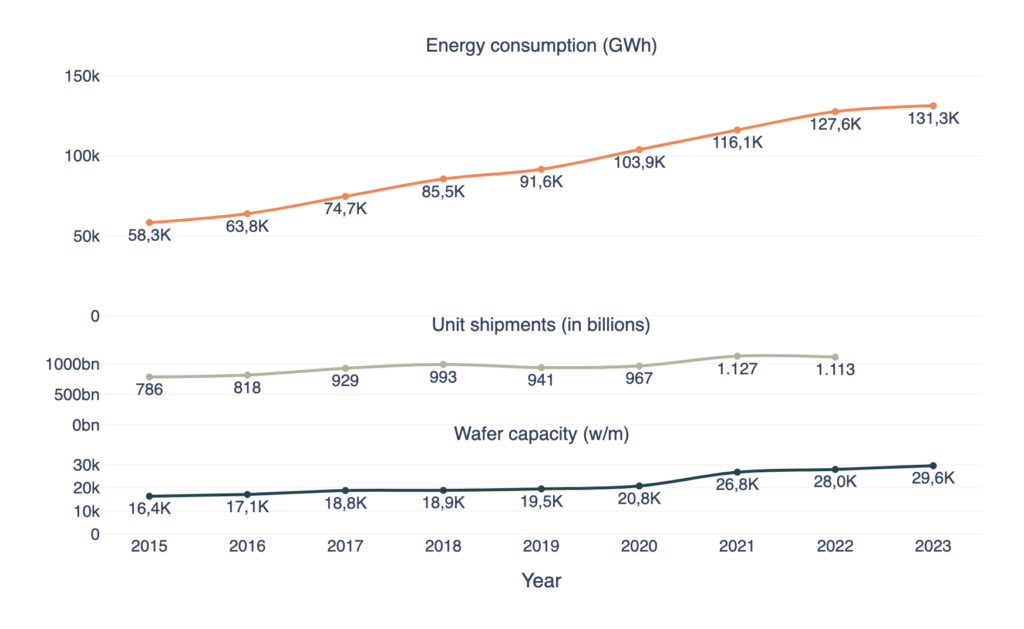

L’empreinte carbone et la consommation de cette industrie a très largement augmenté en une décennie et plus rapidement que le volume de production : entre 2015 et 2023, la consommation d’énergie de 80% de l’industrie des semiconducteurs est passée de 58,3 à 131,3 TWh (+125%), et les émissions de GES de 49,6 à 145,2 MtCO2e. De même, pour les composants les plus avancés, utilisés pour l’entraînement d’IA par exemple, l’empreinte par cm2 augmente rapidement.

Lire la version longue

Dans la plupart des équipements numériques grand public, notamment les téléphones et les ordinateurs, les circuits intégrés (processeurs, mémoire) sont une des sources principales d’impact de fabrication.

Un premier bon indicateur pour savoir comment évolue l’empreinte liée à la fabrication est donc de regarder l’impact de l’industrie des semiconducteurs. Interface, think-tank allemand, a regroupé toutes les déclarations RSE de fabricants représentant 80% de ce sous-secteur afin d’avoir au moins les trajectoires pour la consommation énergétique et les émissions de GES.

Entre 2015 et 2023, la consommation d’énergie est passée de 58,3 à 131,3 TWh (+125%), et les émissions de GES de 49,6 à 145,2 MtCO2e mais les données d’émissions sont à utiliser avec prudence car une partie importante des émissions (scope 3) n’étaient pas déclarées en 2015. Si nous mettons en regard les livraisons de puces et la consommation d’énergie, nous voyons bien que cette dernière augmente plus rapidement que les livraisons.

De façon générale, les travaux récents sur le sujet ont tous confirmé une augmentation rapide de l’empreinte de ce sous-secteur et une augmentation de l’empreinte par cm2 pour les composants avancés. La production massive de cartes graphiques pour l’entraînement de modèles d’IA et leur inférence ne va que renforcer cette tendance.

Equipements numériques

Version courte

L’empreinte globale des terminaux est estimée à 208 MtCO2e pour la fabrication et de 228 MtCO2e pour l’usage en 2020, soit 436 MtCO2e, par Malmodin et al, en incluant une partie des objets connectés grand public et en excluant les équipements liées au divertissement et media (TV, consoles, etc.).

L’empreinte des segments historiques comme les ordinateurs fixes et portables est relativement stable voire en déclin. Celle des smartphones se stabilise à cause de la baisse mondiale des livraisons malgré l’augmentation de la taille d’écran et des nouveaux composants.

Les objets connectés, à cause du volume de production et de leur faible durée de vie, représentent le plus gros de l’augmentation de l’empreinte des équipements utilisateurs.

L’empreinte de certains équipements pourrait évoluer à cause de l’IA comme les ordinateurs portables IA-ready. L’empreinte de fabrication et d’usage des équipements ‘Divertissement & Media’ (TV, consoles, etc.) sont estimés en 2020 à 377 MtCO2e dont 230 Mt pour les télévisions par Malmodin et al. Le total de l’empreinte des équipements numériques et ‘Divertissement & Media’ serait donc de 813 MtCO2e en 2020 selon les auteurs.

Lire la version longue

Si nous remontons maintenant à un niveau supérieur, Lövehagen et al proposent une estimation de l’empreinte de fabrication des équipements informatiques (TV et terminaux de divertissement exclus) en 2020 de 180 MtCO2e.

Cette étude n’inclut pas les objets connectés grand public qui sont un des facteurs principaux de l’augmentation de l’empreinte des équipements utilisateurs. Pirson & Bol définissent plusieurs trajectoires d’empreinte carbone de fabrication des objets connectés allant de 22 Mt à 562 Mt CO2e par an jusqu’en 2028 en fonction du nombre d’objets connectés livrés annuellement (entre 40 et 125 milliards d’objets déployés jusqu’en 2028) et de leur conception (objet simple ou complexe).

Le chiffre le plus élevé de l’estimation correspond au pire scénario et n’est pas réaliste. Toutefois, cela montre qu’un déploiement massif d’objets aux fonctions complexes peut augmenter l’empreinte du secteur et est largement insoutenable.

Dans la partie des terminaux, les objets connectés grand public (IoT) est ce qui pousse le plus vers l’augmentation de l’empreinte. Les ordinateurs fixes sont de moins en moins vendus (sauf pour la niche du gaming) et remplacés par des ordinateurs portables avec une empreinte moins élevée.

Après le pic de 2015, les livraisons annuelles de smartphone se sont contractées aux alentours de 1,2 milliard (contre 1,6 milliard en 2015), néanmoins l’augmentation de la taille des smartphones et le rythme de commercialisation trop élevé empêchent de réduire significativement l’empreinte liée à leur fabrication. La nouvelle problématique qui émerge aujourd’hui est la livraison d’ordinateurs portables IA-ready intégrant des composants avec une empreinte environnementale plus importante et des durées de vie encore indéterminées.

Les équipements dits ‘Divertissement & Media’ (TV, consoles, etc.) représentent une grande part de l’empreinte carbone étendue du secteur. Malmodin et al estiment leur empreinte en 2020 à 377 MtCO2e dont 230 Mt pour les télévisions.

Les mix énergétiques et électriques sont clefs

L’empreinte liée à la phase d’usage de tous ces équipements varie en fonction du mix énergétique produisant de l’électricité dans un pays donné. Par exemple, si la phase d’usage d’un ordinateur portable représente 30% de l’impact carbone du cycle de vie en France où l’électricité est faiblement carbonée, elle peut représenter 80% de l’impact total en Pologne où l’électricité est majoritairement produite par des centrales à charbon.

Malmodin et al estiment que l’empreinte globale des terminaux était de 208 MtCO2e pour la fabrication et de 228 MtCO2e pour l’usage en 2020. Ainsi, la décarbonation des mix électriques sera un facteur structurant dans l’évolution de l’empreinte liée à l’usage des équipements numériques.

Finalement, au-delà de l’empreinte environnementale par équipement, les facteurs structurants pour penser les trajectoires futures sont le nombre d’équipements par foyer ou par personne et leur durée de vie.

En France, le nombre d’équipements numériques avec écran est en moyenne de 9,6 par foyer (2,2 personnes) en 2024, contre 10,3 en 2023. C’est un signe encourageant pour la stabilisation de cette empreinte en France.

Concernant, la durée de vie on observe une légère augmentation de la durée de vie des équipements comme les smartphones et les ordinateurs portables en France et une stagnation au niveau mondial.

Le prix élevé de ce type d’appareils combiné à un pouvoir d’achat en baisse redirige une partie des acheteurs les plus jeunes vers le reconditionné pour l’instant. De même, de nouvelles gammes de produits pensés pour la réparabilité sont en train d’émerger avec un certain succès.

Si Fairphone est bien connu dans le segment des smartphones, Framework a fait une entrée fracassante avec des ordinateurs portables réparables et modulaires rencontrant un très grand succès commercial. En France, des coopératives comme Commown proposent la location d’équipements numériques réparables et éthiques incluant la réparation pour faire durer ces derniers le plus longtemps possible.

Même si les objets connectés et a priori les nouveaux composants IA poussent une augmentation de l’empreinte des terminaux, des nouveaux types d’équipement et de modèles d’affaires montrent qu’il est tout à fait possible de stabiliser et de réduire cette empreinte.

2/ l’empreinte environnementale des réseaux

Les réseaux désignent les infrastructures d’accès fixe (fibre optique, ADSL), mobile (2G, 3G, 4G, 5G), satellitaires (LEO, GEO) ainsi que les infrastructures ‘cœur’ des opérateurs qui agrègent et traitent tous ces flux.

Si nous mettons temporairement les satellites de côté, la seule part des réseaux qui augmente significativement aujourd’hui sont les réseaux d’accès mobile. En effet, le remplacement du cuivre par la fibre optique dans les réseaux fixes réduit la consommation énergétique de ces derniers, et le réseau cœur est peu sensible à l’augmentation des réseaux d’accès et trafic.

Si l’empreinte des réseaux d’accès mobile continue à augmenter c’est notamment lié à l’amélioration de la couverture et à l’augmentation du trafic.

Réseaux fixes et mobiles

Version courte

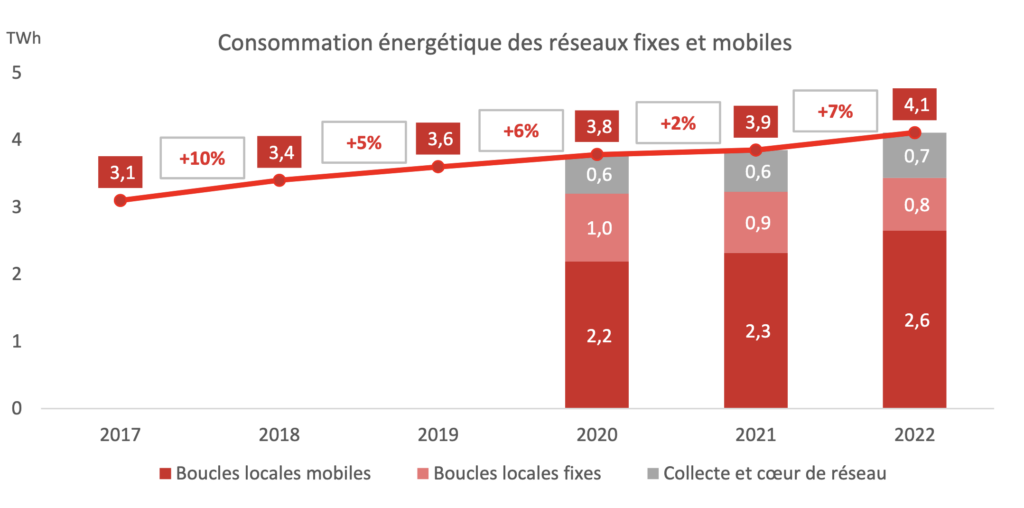

L’empreinte des réseaux a principalement augmenté à cause du développement des réseaux mobiles (3G, 4G, 5G) et de l’augmentation de leur couverture. La consommation électrique et l’empreinte associée des réseaux fixes (fibre) et du cœur est stable voire en légère diminution.

À l’échelle mondiale, les réseaux télécom représentaient en 2020 des émissions de 186 MtCO2e et une consommation d’électricité de 247 TWh selon Malmodin et al. Toutefois, ces chiffres sous-estiment l’empreinte des opérateurs chinois et l’empreinte réelle doit être un peu plus élevée.

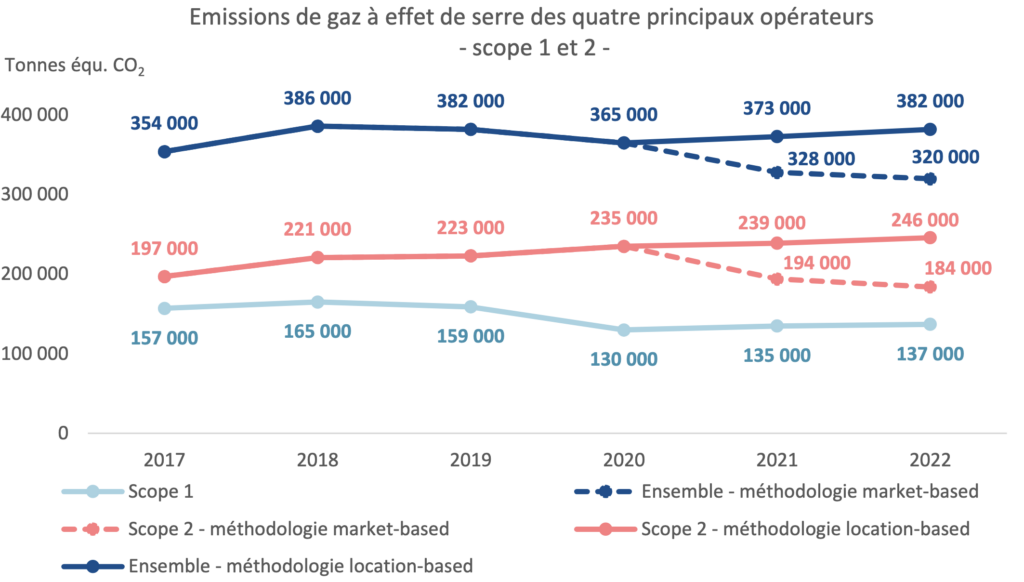

À l’échelle française, l’empreinte carbone des opérateurs a légèrement augmenté pour atteindre 382 ktCO2e en 2022. Leur consommation électrique est uniquement poussée à la hausse par les réseaux mobiles au rythme de +5% en moyenne par an (4,1 TWh en 2022).

Lire la version longue

Une certaine prudence est nécessaire lorsqu’on parle de trafic de données et notamment de chargement de vidéo. On a parfois tendance à imaginer qu’un transfert plus important, par exemple regarder une vidéo en 1080p au lieu d’une à 480p, augmente directement la consommation électrique et l’empreinte carbone associée. En fait, il n’y a peu ou pas de lien direct et linéaire entre transfert de données et consommation électrique mais plutôt un lien indirect.

La consommation électrique d’une ligne fibre fixe est sensiblement la même qu’il y ait un volume important de données à transférer ou non, de même pour une box internet. Le trafic de données fait légèrement varier la consommation électrique d’une station mobile sans impliquer un rapport linéaire. Par exemple, pour le réseau d’accès mobile d’Orange, 56% de la consommation d’énergie est liée au maintien de la couverture, 35% pour le capacitaire et 9% pour le trafic instantané. À l’instant t, un transfert de données va avoir un effet sur la consommation dédiée au trafic instantané et sera minime. Toutefois, comme le note Orange, à moyen et long terme, une augmentation continue du trafic de données dans la zone couverte amènera à une augmentation des équipements capacitaires et donc de la consommation électrique et de l’empreinte carbone du réseau.

Dans la modélisation environnementale des réseaux mobiles, l’augmentation du trafic est plutôt un effet indirect qu’un effet direct, c’est-à-dire que le nombre d’abonnés consommant de plus en plus de données d’années en années peut amener à la saturation les stations mobiles existantes et justifier en partie le déploiement de nouvelles générations. Cet effet n’est pas pertinent sur les réseaux fixes dont l’architecture des réseaux fibres permet d’accueillir un transit de données bien plus élevé qu’aujourd’hui.

À l’échelle mondiale, Malmodin et al estiment les réseaux représentaient des émissions de 186 MtCO2e et une consommation d’électricité de 247 TWh. Toutefois, cette évaluation a sûrement sous-estimé la consommation et l’empreinte des opérateurs chinois : Malmodin et al les estiment à 59 TWh et 47 MtCO2e en 2020, alors que l’IEA estime cette même consommation électrique à 90 TWh en 2021 et à 100 TWh en 2023, dont 30 TWh pour les stations 5G.

À l’échelle européenne, Lundén et al ont synthétisé les bilans RSE d’opérateurs européens représentant 36% des abonnés du continent afin de déterminer leur empreinte d’usage (hors extraction et fabrication des infrastructures). Ils estiment que la consommation électrique de ces derniers est restée stable (-1%) malgré le triplement du trafic et que les émissions carbone ont largement baissé grâce à l’intégration massive d’énergies renouvelables dans le mix des opérateurs. Néanmoins, cela ne nous renseigne pas sur la trajectoire des émissions liées à l’extraction des ressources, à la construction de nouveaux sites et à la fabrication des équipements.

À l’échelle française, les opérateurs télécom ont aussi augmenté leur consommation électrique à cause du réseau d’accès mobile, à hauteur de +5%/an pour atteindre 4,1 TWh en 2022. Cela est principalement dû à l’augmentation de la couverture et donc de sites déployés.

Les réseaux d’accès fixe ont quant à eux diminué leur consommation grâce au remplacement du cuivre par la fibre. Les émissions des opérateurs en scope 1 et 2 ont aussi augmenté à hauteur de +2%/an dû aussi au déploiement de nouveaux sites. En prenant en compte les achats de contrats d’énergie renouvelable leur empreinte a baissé mais il est rare que nous prenions en compte ces contrats tant leurs impacts réels sont variables voire inexistants, sauf exceptions.

L’arrivée de la 5G et ses conséquences

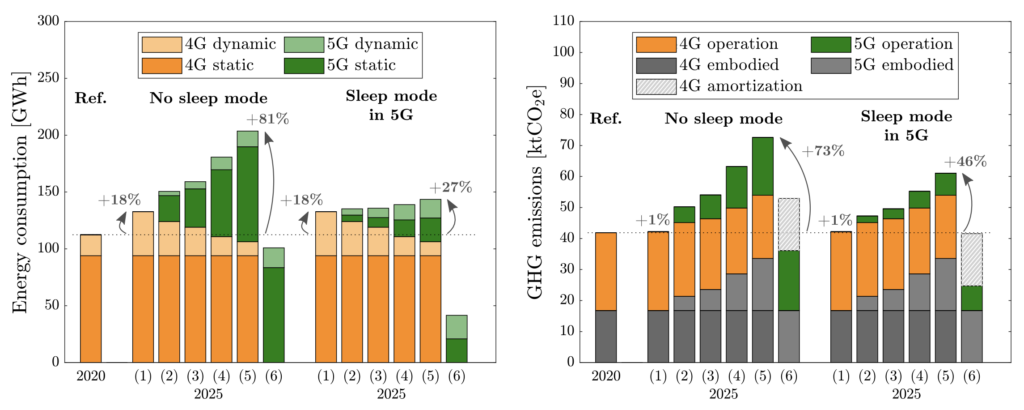

Le déploiement de la 5G en France a largement servi à désaturer les stations 4G, saturation provoquée par l’augmentation de la consommation de données mobiles d’une population concentrée dans des zones urbaines denses.

Ainsi, ce n’est pas le volume de données généré à un instant par un individu qui nous intéresse mais plutôt l’agrégation des comportements de consommation de données à grande échelle. Les opérateurs réseaux savent bien que s’ils veulent réellement atteindre à terme leurs objectifs de transition alors ils doivent stabiliser, une fois leur obligation de couverture remplie, le nombre de sites mobiles tout en utilisant de plus en plus d’énergies renouvelables et les fonctions de veille des équipements.

À moyen et long-terme, la stabilisation du trafic est un des leviers principaux d’un opérateur pour stabiliser son infrastructure nationale. Nous commençons d’ailleurs à observer une perte de vitesse de l’augmentation annuelle de la consommation de données mobiles autant à l’échelle mondiale qu’à l’échelle française.

À partir des données primaires fournies par Proximus en Belgique, Golard et al proposent une estimation de la consommation d’énergie et de l’empreinte carbone du réseau de l’opérateur de 2020 à 2025 en incluant fabrication et usage. Le facteur le plus important dans leur estimation est la mise en place de politiques de veille profonde—permises par les nouvelles antennes 5G—sur les stations en cas de faible activité.

Cette pratique est largement positive mais, d’après des entretiens récents avec deux opérateurs français, elle est très rarement mise en place aujourd’hui pour des raisons techniques et de maintenance. Dans tous les cas, une augmentation de la consommation électrique et de l’empreinte carbone est visible dans des proportions variant en fonction du niveau de couverture et du niveau d’empilement d’une génération à l’autre.

Cette étude montre aussi que l’empreinte liée à l’extraction et à la fabrication n’est pas à sous-estimer.

Starlink, Oneweb et consorts : l’inquiétant essor des constellations en orbite basse

Version courte

Le nouveau segment le plus inquiétant pour les réseaux sont les constellaires satellitaires comme Starlink et Oneweb. Ces satellites ont une durée de vie moyenne de 5 ans et doivent être déployés massivement pour fournir une couverture et une capacité suffisante. De plus, la multiplication des lancements pour déployer et renouveler ces satellites ont un effet certain sur la stratosphère (potentiel de réchauffement du CO2 plus élevé et pollution en métaux) dont nous avons encore du mal à estimer les effets. Même si cette empreinte va diminuer dans le temps, aujourd’hui il est estimé que pour un réseau Starlink de 5 100 satellites couvrant 2 millions d’abonnés l’empreinte par abonné est de plus de 800 kgCO2e/an (508 kg sans la phase d’usage) contre 23,1 kgCO2e par an pour un abonné en réseau fixe en France.

Lire la version longue

La dernier point à aborder sur les réseaux est le développement rapide de la fourniture d’accès internet par satellites en orbite basse.

Nous avions auparavant quelques données sur les missions spatiales comme Sentinel 3-B grâce à l’Agence Spatiale Européenne mais les constellations nous ont largement pris de vitesse. Les principaux problèmes environnementaux avec ces systèmes sont la faible durée de vie (5 ans en moyenne pour un satellite Starlink), le déploiement massif (42 000 satellites prévus à terme pour Starlink contre plus de 7 000 aujourd’hui), la ‘livraison’ des gaz à effet de serre directement dans la stratosphère et la pollution en métaux dans cette dernière lors de la combustion des satellites en fin de vie.

Concernant les deux premiers points, nous mettons des satellites en basse orbite pour réduire la latence, mais en abaissant leur altitude mécaniquement leur zone de couverture diminue grandement (36 000 km d’altitude pour un géostationnaire contre 600 à 1 200 pour un satellite basse orbite) donc pour augmenter la couverture il faut ajouter un certain nombre de satellites.

Or, tout objet en orbites basses avec une énergie limitée est condamné à rentrer dans l’orbite terrestre et à brûler, et donc à avoir une durée de vie courte. Au-delà de la couverture, il faut aussi multiplier les satellites pour augmenter la capacité de transfert de données. Multiplier les satellites implique aussi de multiplier les lancements. En fonction du carburant utilisé (ergol) par les lanceurs les émissions de GES et de particules peuvent largement varier : l’hydrogène liquide (LH2) a un impact bien moins élevé que le kérosène, les carburants solides (A1/NH4CIO4) ou l’hypergole.

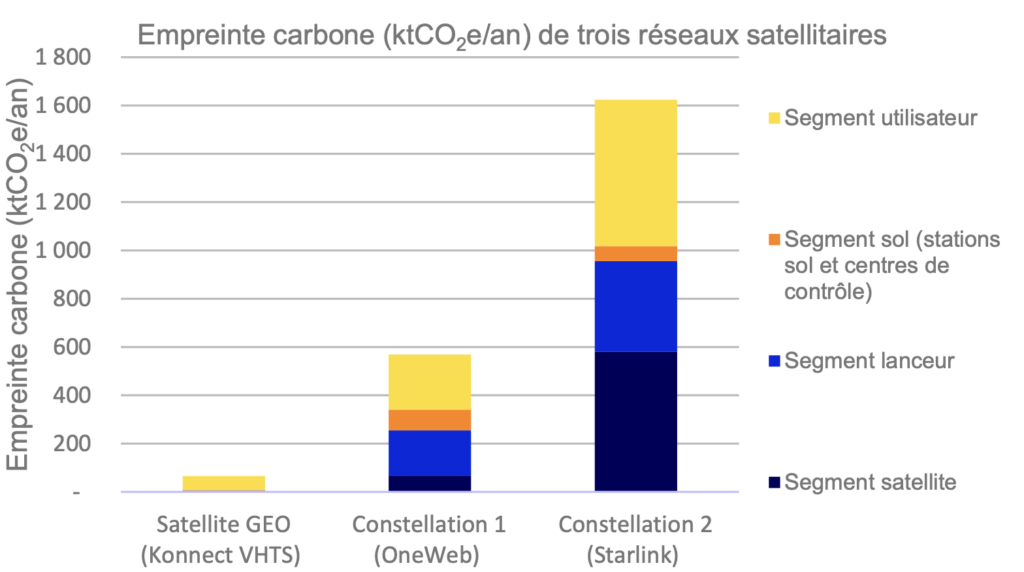

De fait, la partie satellite et lanceur d’un réseau basse constellation représentent la majeure partie de l’empreinte avec la partie utilisateur (antenne, routeur, alimentation). Les travaux d’Aéro Décarbo avec le Shift Project permettent de comparer l’empreinte de différents types de réseaux satellites. Un réseau géostationnaire comme le Konnect VHTS aurait une empreinte 65 ktCO2e/an, contre >600 ktCO2e/an pour celui de OneWeb (648 satellites), et 1 600 ktCO2e/an pour Starlink (5 100 satellites).

En considérant que le réseau Starlink sert 2 millions d’abonnés, l’empreinte par abonné est alors de 800 kgCO2e/an (508 kg sans la phase d’usage), bien au-delà de tout équivalent par abonné de ligne fixe et mobile, et en phase avec d’autres estimations existantes.

Sous-évaluation des impacts environnementaux réels des missions spatiales

Encore plus problématique, les effets hors CO2 des missions spatiales concentrent une certaine inquiétude. Nos modèles habituels pour calculer l’effet de réchauffement d’une molécule de CO2 sur 20 ans et sur 100 ans prennent en compte un temps de ‘voyage’ jusqu’à l’atmosphère et un temps de résidence. Or, dans le cadre d’une combustion en haute altitude, les molécules sont en quelque sorte livrées sur place et atteignent leur potentiel de réchauffement beaucoup plus vite.

Dominguez Calabuig et al estiment que les effets de réchauffement sont 1,4 à 2,5 fois plus élevés à l’horizon de 20 ans que de 100 ans. De même, ils font aussi l’hypothèse que les effets climatiques liés aux particules et aux oxydes d’aluminium rejetés par les lanceurs pourraient être jusqu’à 1 000 fois plus élevés que nos estimations précédentes.

De plus amples recherches sont nécessaires pour mieux caractériser ces phénomènes. Toutefois, les prélèvements stratosphériques réalisés par la NOAA indiquent bien que 10% des particules aérosols contiennent de l’alumine et des métaux rares (Niobium, Hafnium, etc.) normalement impossibles à trouver à ce niveau. Une chose est sûre, nous sous-évaluons les impacts environnementaux réels de ces missions spatiales, reste à savoir de combien. Il ne fait guère de doute que le modèle des constellations basse-orbite à grande échelle est opposé aux objectifs de transition écologique.

Il faut retenir les enjeux suivants de la partie sur les réseaux : la consommation électrique et les émissions de carbone sont stables sur les réseaux d’accès fixe et le cœur mais en augmentation sur les réseaux d’accès mobile.

Ce qui pousse les impacts à la hausse sont l’augmentation de la couverture et l’augmentation du trafic à grande échelle. La réduction des émissions passera par une plus grande intégration des énergies renouvelables dans le mix électrique des opérateurs, l’usage de techniques comme la veille profonde et à terme la relative stabilisation du trafic.

Les réseaux satellitaires en basse orbite sont aujourd’hui la plus grande source d’inquiétude sur ce tiers et va amener sans nul doute à la hausse de l’empreinte globale des réseaux.

3/ L’empreinte environnementale des centres de données

Les centres de données désignent plusieurs configurations, de la salle serveur dans le siège d’une entreprise à des bâtiments dédiés s’étendant sur des dizaines de milliers de mètres carrés.

Ces centres peuvent aussi servir différentes fonctions, de l’hébergement des fichiers et du fonctionnement des serveurs email d’une entreprise à la mise à disposition d’une suite complète d’outils en cloud (Google Workspace, Microsoft Office, etc.) à des millions de clients.

En général l’empreinte environnementale d’un centre de données est déterminée par la taille, le nombre de machines actives et leur puissance, leur taux d’utilisation, le système de refroidissement et l’efficacité énergétique du site (Power Usage Effectiveness, PUE).

L’effet des IA génératives sur l’empreinte des centres de données

Version courte

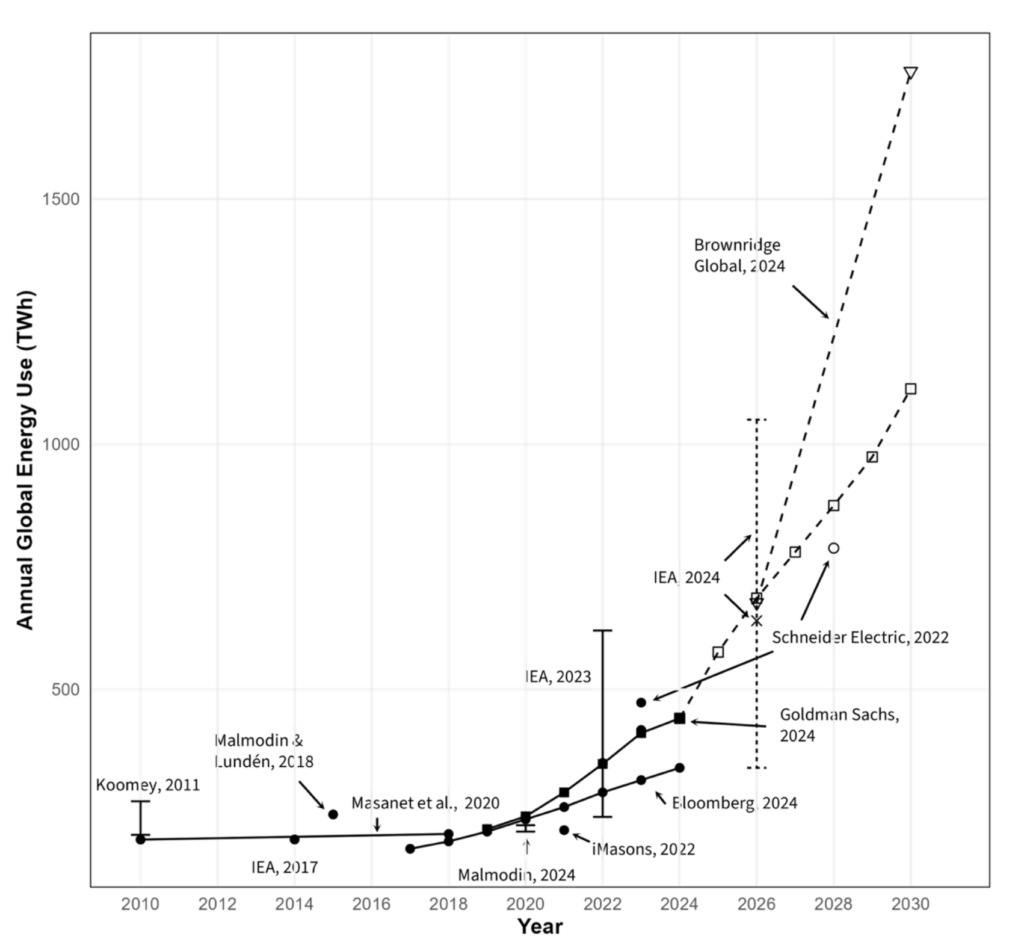

La consommation électrique des centres de données était comprise entre 300 et 380 TWh en 2023 (hors crypto), soit une augmentation entre 45 et 85% depuis 2018, alors que cette consommation n’avait augmenté que de 5% entre 2010 et 2018 d’après Masanet et al. L’IEA estime aussi que la consommation électrique globale des centres de données pourrait atteindre entre 600 et 800 TWh en 2030 (hors crypto).

La même organisation a mis à jour ses résultats avec une nouvelle étude en avril 2025 estimant la consommation des centres de données à 415 TWh en 2024 et atteindre 945 TWh d’ici 2030. Un consensus général apparaît autour d’un doublement de la consommation électrique des centres de données en 2023 et 2030.

Le segment des centres de données est le plus touché par le développement des IA génératives et a depuis donné lieu à bon nombre de nouvelles estimations. L’IEA estime qu’en 2023 les centres de données spécialisés sur l’IA avaient consommé entre 30 et 50 TWh et pourraient consommer entre 200 et 400 TWh d’ici 2030. Une augmentation aussi rapide de la demande électrique est principalement couverte par le raccordement rapide de moyens de production d’énergie carbonée (gaz, charbon).

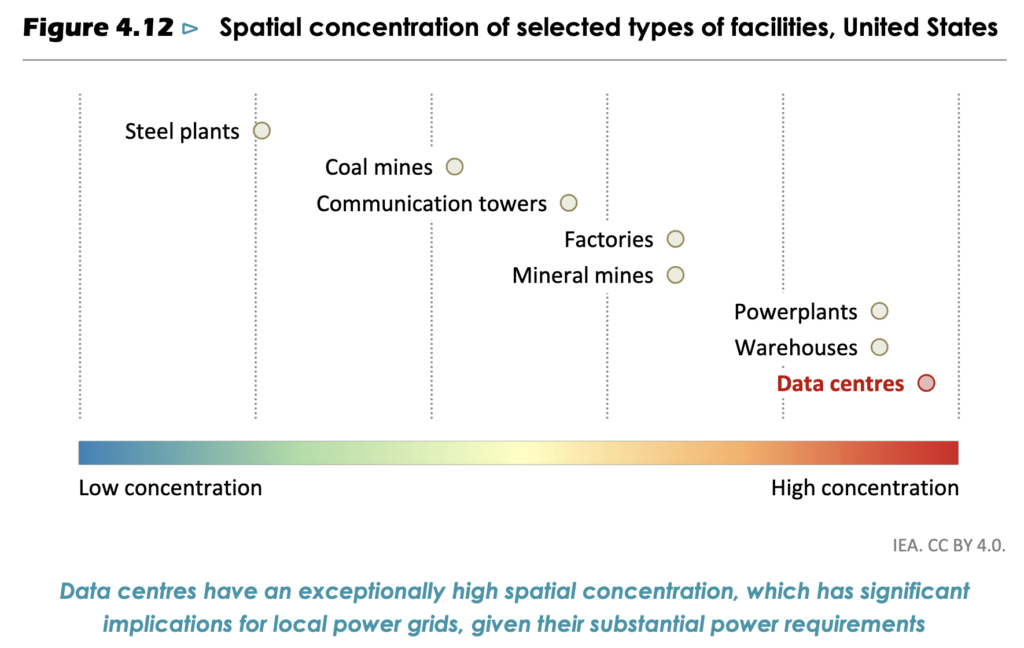

La concentration spatiale des centres de données pose un problème fondamental car l’augmentation de la demande électrique est concentrée à quelques zones, exacerbant les conflits d’usage autour de ressources limitées.

Lire la version longue

La consommation électrique globale des centres de données a été un long sujet de controverse. Ces dernières années, les deux estimations vues comme les plus robustes étaient celles de Masanet et al et de Hintemann & Hinterholzer qui estimaient respectivement cette consommation à 205 TWh et à 350 TWh en 2018.

Les résultats de ces deux équipes ont longtemps servi de valeurs minimum et maximum aux estimations. Avec le temps, cette fourchette s’est resserrée et a été mise en synthèse par l’IEA qui considérait que la consommation électrique des centres de données en 2022 était située entre 240 et 340 TWh. Les trajectoires au-delà de 2022 étaient plutôt vers une augmentation plus ou moins rapide (entre +20 et +70% entre 2015 et 2022 selon la synthèse de l’IEA).

Une mise à jour très récente de l’IEA faite par Kamiya & Coroama établit la consommation électrique des centres de données en 2023 entre 300 et 380 TWh. En 2024, l’IEA estimait cette consommation à 415 TWh. Mais le développement rapide des IA génératives a complètement changé la donne.

Depuis 2022, nous devons prendre en compte les nouvelles réalités matérielles et environnementales liées au développement des IA génératives. Je dis bien IA génératives car des systèmes d’IA expert existent depuis bien longtemps sans que cela nous pose des problèmes majeurs d’un point de vue environnemental. C’est bien les dynamiques propres aux modèles d’IA générative basés sur des entraînements massifs et la croissance rapide des inférences qui changent complètement nos projections.

Aujourd’hui, les équipements dédiés aux IA génératives sont encore relativement peu nombreux et augmentent en moyenne l’empreinte totale du secteur. Dans sa mise à jour récente, l’IEA estime que la consommation électrique des centres de données spécialisés pour IA génératives pourrait passer de 30 à 50 TWh en 2023 à entre 200 et 400 TWh en 2030. À partir de ces données, on peut estimer que les IA génératives représentaient environ entre 0,1 et 0,18% de la consommation électrique mondiale en 2023, mais sa progression risque d’être très rapide.

Très récemment, l’IEA a publié une large étude sur les besoins énergétiques de l’IA et a estimé que la consommation électrique des centres de données pourrait atteindre 945 TWh d’ici 2030 dont un peu moins de la moitié pour les serveurs IA et les équipements liés.

En 2024, l’équipe du Lawrence Berkeley National Laboratory (LBLN), celle la plus experte sur la modélisation environnementale des centres de données aux USA, a publié un rapport offrant une nouvelle estimation de la consommation énergétique présente et future des centres de données aux USA. En introduction, ils offrent une synthèse des estimations globales existantes (voir ci-dessous). Il ne faut généralement pas prendre en compte les estimations les plus alarmantes comme celles de Brownridge Global et plutôt se concentrer sur les dynamiques globales. En l’occurrence, la consommation énergétique est en train d’augmenter rapidement.

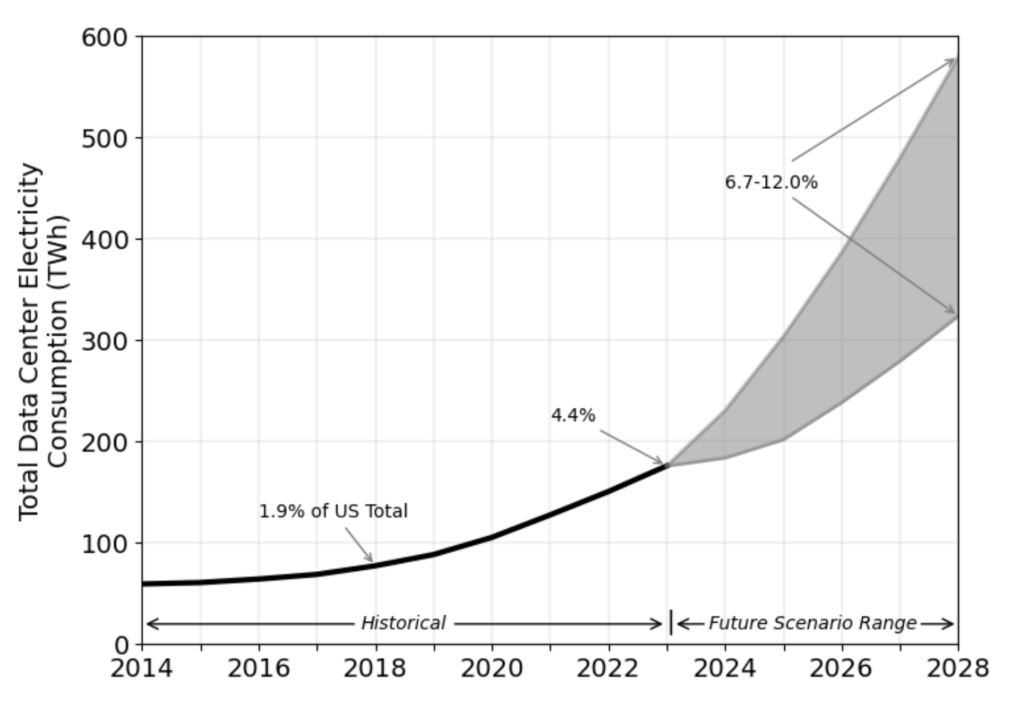

Au niveau des États-Unis, le rapport du LBLN fournit l’estimation la plus récente et la plus robuste. La consommation électrique des centres de données serait passée de 76 TWh en 2018 à 176 TWh en 2023, représentant 4,4% de la consommation électrique des États-Unis. L’équipe du LBLN estime aussi que cette consommation atteindra entre 325 et 580 TWh d’ici 2028, soit 6,7 à 12% de la consommation nationale.

De même, la consommation directe d’eau, pour le refroidissement des plus grands centres de données dits hyperscalers, pourrait passer de 66 millions de m3 en 2020 à entre 150 et 275 millions de m3 d’ici 2028.

Concernant la consommation indirecte d’eau, celle liée à la production d’électricité, et les émissions de gaz à effet de serre, les auteurs ne font pas de projections mais rappellent qu’en 2023 la consommation indirecte d’eau des centres de données américains était 800 millions de m3 et leurs émissions de GES de 61 MtCO2e.

Ce qui se passe aux États-Unis définit des dynamiques qui devraient s’étendre aux autres pays participant à la course à la puissance lancée par les IA génératives. Par exemple, l’IEA estime que la consommation électrique des centres de données en Chine pourrait passer de 70-130 TWh en 2023 à 180-340 TWh d’ici 2027.

Quid de la France ?

Au niveau français, RTE estimait en 2023 que si les centres de données représentaient 10 TWh de consommation en 2020, cela pourrait passer de 15 à 20 TWh en 2030 et de 23 à 28 TWh en 2035, soit 4% de la consommation française à cet horizon. Toutefois, les nouvelles annonces faites à l’occasion du sommet de l’IA à Paris obligent à remettre à jour les estimations actuelles.

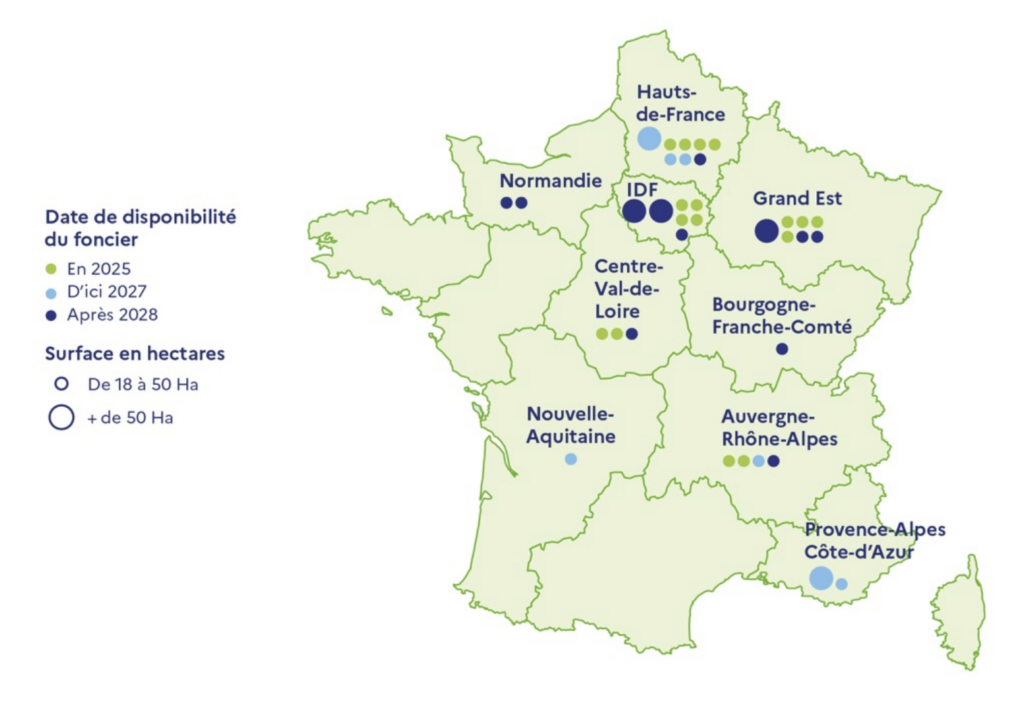

35 sites représentant une somme totale de 1 200 hectares sont proposés par l’État français dont 15 pouvant atteindre des puissances supérieures à 750 MW et pour certains 1 GW. Un tel ajout va modifier les projections précédentes de RTE et augmenter la part des centres de données dans la consommation électrique française.

Comment ces augmentations rapides de la consommation électrique des centres de données va se traduire en émissions de GES et en consommation d’eau ? Concernant les émissions de GES, tout dépend bien sûr des mix électriques des pays concernés.

À court-terme une augmentation rapide de la demande en capacité est souvent absorbée par les centrales thermiques ‘faciles’ à mettre en route (charbon, gaz, voire nucléaire). En effet, les réseaux électriques américains et européens disposent de peu de puissance disponible et les délais de raccordement auprès du gestionnaire de réseau de transport sont longs, en moyenne 5 à 7 ans.

Cela explique les annonces récentes de remise en ligne de centrales nucléaires déjà raccordées ou l’achat massif de génératrices à gaz faciles à raccorder pour répondre à la demande soudaine. Toutefois, à moyen et long terme une planification peut permettre d’intégrer plus d’énergies bas carbone.

Sur la file d’attente de l’interconnexion des réseaux américains, ce sont principalement des énergies renouvelables qui vont être raccordées dans les années à venir malgré tous les freins de l’administration Trump. En attendant, les émissions de GES de ces entreprises continuent aujourd’hui d’augmenter tant que leur besoin électrique immédiat sera compensé par des moyens de production carboné.

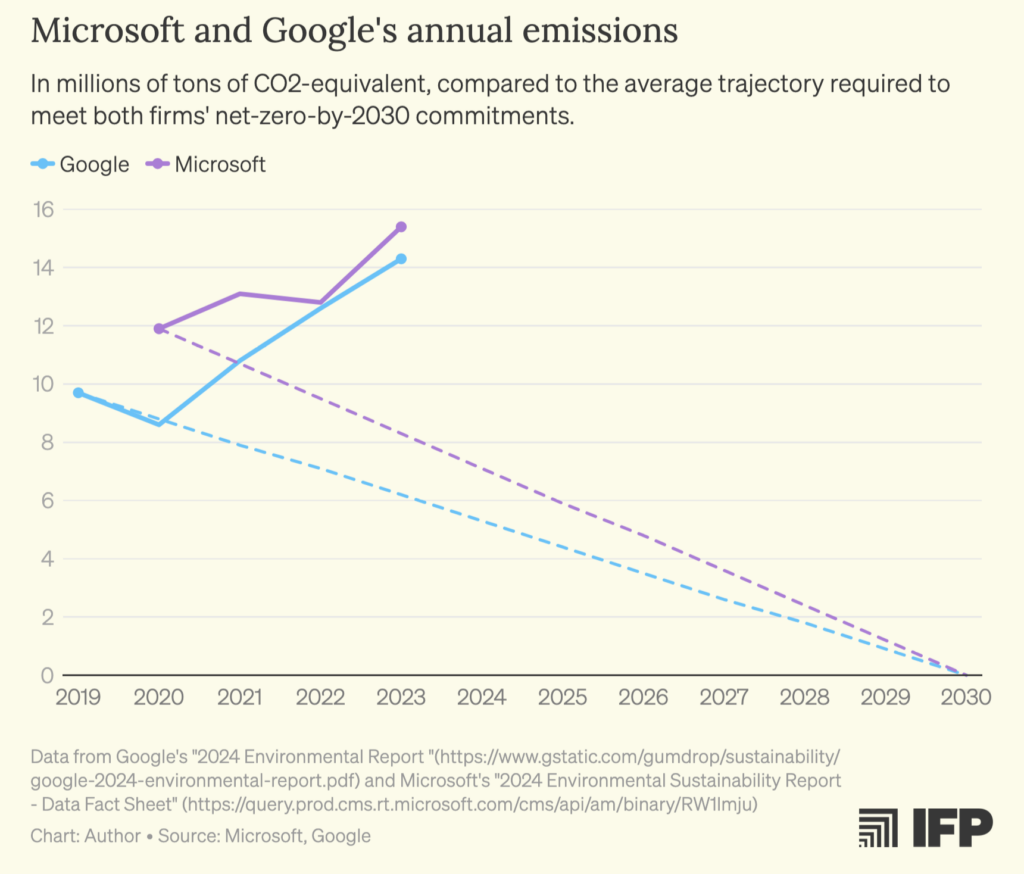

Comme vu ci-dessous les trajectoires de Google et Microsoft sont reparties très rapidement à la hausse et bien loin de leur objectif de neutralité carbone à 2030.

| en TWh | 2020 | 2023 | 2024 | 2030 | Commentaires |

| Estimations de la consommation électrique des centres de données | |||||

| Masanet et al (2020) – Monde | 205 | (hors crypto) | |||

| IEA (2025a) – Monde | 300-380 | 600-800 | Tous centres de données confondus (hors crypto) | ||

| IEA (2025a) – Centres de données IA – Monde | 30-50 | 200-400 | Seulement centres de données dédiés IA | ||

| IEA (2025b) – Monde | 415 | 945 | Tous centres de données confondus (hors crypto) | ||

| LBLN (2025) – USA | 176 | 325 – 580 (2028) | Seulement Etats-Unis, IA incluse | ||

| RTE (2023) – France | 10 | 15-20 | Seulement France, avant annonces de Février 2025 donc hypothèse très minimisante | ||

L’eau : un nouveau conflit d’usage ?

Concernant la consommation d’eau, l’affaire est plus complexe. Les centres de données géants (hyperscalers) ont tendance à se refroidir à l’eau, notamment aux Etats-Unis. Toutefois, les centres de données spécialisés dans l’IA ont une telle densité électrique et une telle production de chaleur que les moyens traditionnels de refroidissement (air ou eau) ne sont pas efficaces.

Au-delà de 70 kW de puissance par rack (armoire où sont empilés les serveurs), un refroidissement liquide direct sur la puce (direct liquid cooling) est nécessaire. Le liquide utilisé est de l’eau glycolée circulant en circuit fermé et nous disposons aujourd’hui de peu d’information sur l’impact de cette pratique en centre de données haute densité mais elle ne représente pas a priori une évolution de la consommation directe d’eau. Pour tous les autres centres de données de grande envergure, le refroidissement à l’eau peut être une solution mais il s’agit d’un cas par cas selon la zone géographique.

La consommation d’eau indirecte, l’empreinte en eau liée à la production d’électricité, va dans tous les cas augmenter au fur et à mesure de l’évolution de la consommation électrique.

La question finale à se poser sur la trajectoire actuelle des centres de données est celle des conflits d’usage. Nous ne pouvons mettre sur les réseaux électriques chaque année qu’une capacité limitée tout en essayant d’électrifier massivement les activités humaines s’appuyant principalement sur les énergies fossiles (transport, bâti, etc.) et de permettre une certaine forme de réindustrialisation.

Une augmentation si rapide de la demande va viser à préempter les nouvelles ressources mises sur le réseau et ralentir l’électrification des autres activités et secteurs. De plus, la grande caractéristique des centres de données est leur concentration spatiale. Ces derniers tendent à se concentrer en pôles et donc à concentrer la hausse de la demande énergétique à quelques zones.

C’est une double contrainte qui a pour effet de siphonner les nouvelles capacités électriques, exacerbant les conflits d’usage locaux, et de forcer le sur-développement des réseaux de transport électrique à quelques endroits sans que cela profite à l’ensemble du territoire.

Cette problématique est déjà bien connue aux Pays-Bas ou en Allemagne où des règles ont été mises en place pour réduire le fardeau que font porter les centres de données sur les réseaux électriques locaux.

Une consommation énergétique qui va doubler en quelques années

En conclusion, il existe un consensus sur le fait que les centres de données vont doubler leur consommation énergétique en quelques années.

Leur empreinte carbone devrait augmenter rapidement sur les prochaines années car, dans les pays dans la course (USA, Chine, etc.) les principales sources d’énergie capables de répondre à une hausse rapide de la demande sont des centrales thermiques carbonées.

L’empreinte eau devrait aussi augmenter mais à cause du développement des grands centres de données plutôt que des centres de données dédiés à l’IA. Un dernier paramètre en suspens est la durée de vie des équipements de calcul pour l’IA par rapport à des équipements en centres de données ‘traditionnels’.

En fonction de cette donnée, nous serons capables d’estimer dans un futur proche la nouvelle consommation de minerais et métaux liée au développement de l’IA et l’empreinte liée. Nous aurons encore besoin de quelques années pour comprendre la forme de l’empreinte liée à l’IA mais en attendant, il est certain que nous allons faire une augmentation rapide de l’empreinte des centres de données.

IA générative, semi-conducteurs, satellites basse orbite… le numérique vers l’inconnu

Nous allons sans aucune doute vers une augmentation de l’empreinte environnementale du secteur numérique. La hausse ne sera pas exponentielle mais bien réelle et sur presque tous les indicateurs environnementaux.

La stagnation voire la réduction de l’empreinte des segments historiques—ordinateurs, smartphones, réseaux fixes et cœur—est largement compensée et dépassée par les nouveaux segments—semiconducteurs avancés, objets connectés, crypto-monnaies, centres de données IA, satellites en basse orbite—dont nous avons encore un certain mal à définir tous les contours.

Une partie de cette augmentation est stimulée par la course à la puissance de calcul, et à l’investissement, autour des IA génératives qui entraîne et justifie dans son sillage un développement extrême de certaines chaînes de valeur du secteur (semiconducteurs avancés, centres de données, réseaux électriques, etc.).

Toutefois, un certain doute subsiste sur la pénétration réelle des IA génératives à cause de l’absence de modèles d’affaires au-delà des marchés captifs existants (Microsoft, Meta, Google, etc.). Nous vivons un moment d’emballement technologique et la réalité sera sûrement en dessous des projections et des effets d’annonce des acteurs du secteur.

Si l’augmentation est inéluctable au moins pour les prochaines années alors la question centrale est maintenant : est-ce que le secteur permet de répondre à nos objectifs climatiques français, européens et mondiaux ou faudra-t-il faire autrement ?

11 Responses

Merci pour vos articles

Juste quelques erreurs cléricales :

17,2 Mt CO2 eq en 2020 puis 17,2 Mt en 2022,

estimée à 29,5 MtCO2e en 2022. (2025?)

Merci beaucoup pour votre travail que je suis assidument. Concernant l’infographie, il y a une erreur de proportion sur le cercle puisque la zone censée représenter 46,8% est supérieur à la moitié du cercle. J’ai lu dans les commentaires qu’une nouvelle version était en cours de rédaction. Voici donc trois autres petites remarques :

(i) Les barplots des semi-conducteurs me semble être mal utilisés. Il s’agit de deux valeurs dans des unités différentes (MtCO2 et GWh) qui n’ont aucune raison d’être comparées. Or, l’utilisation des barres suggèrent une comparaison entre ces deux valeurs.

(ii) La distinction des valeurs France/monde n’est pas très claire pour les paneaux “équipements utilisateurs”, “semi-conducteur” et “Conso des centres de données”.

(iii) La parenthèse fermante manque après 2M d’utilisateurs.

Encore merci pour ce travail et cet effort pour résumer autant d’information en une illustration.

Merci pour cet article sur un sujet qui reste largement opaque, du fait de la rétention des informations par les opérateurs de service numérique (les fameux services “dématérialisés”, on ne va pas leur coller un impact environnemental, quand même !).

Je me permets de vous faire part, en complément de la vision portée par le schéma de Gauthier Roussilhe, l’infographie réalisée par Kate Krawford et Vladan Joler : https://anatomyof.ai/ . C’est pour moi un bon point de départ pour comprendre dans son ensemble le système numérique.

J’ajoute que l’évaluation de la fabrication et de la fin de vie doit se comprendre dans un contexte de raréfaction des ressources nécessaires à ces technologies – métaux, terres rares – rendant leur fabrication de plus en plus énergivore ; que leur recyclage reste très compliqué ; et que leur durée de vie est toujours bien trop courte au regard des deux points précédents. Même à technologie constante, le numérique reste un gros consommateur de matière à cause de sa conception “jetable”.

Bonjour,

Tout d’abord, beau travail !

Cependant, les chiffres de la synthèse visuel concernant les émissions de GES du numérique ne sont pas à jour :

– À l’échelle de la France, on est à 4,4%, soit 29,5 MtCO2, selon la dernière étude de l’ADEME de janvier 2025 (https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/actualites/actualisation-ademe-impact/)

– Au niveau monde, on est à 3,4%, soit entre 1,692 et 1,962 MtCO2, selon la dernière étude de l’association Green IT de février 2025 (https://greenit.eco/nos-etudes-et-essais/impacts-environnementaux-du-numerique-dans-le-monde-2025/)

Super travail de vulgarisation et de synthèse merci.

Une remarque, dans l’infographie l’impact des constellations de satellites 800kg ne mets pas en avant que c’est par abonné

Bonjour, oui on est en train de mettre à jour l’infographie, on le change sur la prochaine version. Merci pour la vigilance.

Très bien vraiment. Mais la question de l’impact des déchets électroniques, qui outre celui des déchets post-consommation inclut celui des activités d’extraction, production, et distribution, est un peu trop vite passée sous silence car difficilement quantifiable. En pratique, le numérique produit une quantité colossale de déchets à haute toxicité potentielle. Par exemple, la décision récente de Microsoft de ne plus mettre à jour la sécurité de Windows 10 va créer une montagne de déchets.

Bonjour, en effet je passe vite sur la fin de vie je me suis concentré à synthétiser les connaissances scientifiques à peu près stabilisées sur ce vaste sujet. La fin de vie mériterait un article à part entière. Je me suis intéressé aux filières françaises mais aussi à des sites comme Guiyu en Chine ou au Nigeria. La synthèse produite par Marion Ficher sur l’intégration de l’EoL en ACV reste ce qu’il y a de mieux pour comprendre les problèmes de qualification et de quantification des flux/impacts.

Excellent article, sourcé, étayé, comme à votre habitude, merci.

1- Une possible erreur et un commentaire

Il y a sans doute une erreur dans la phrase suivante

Nous avions auparavant quelques données sur les missions géostationnaires comme Sentinel 3-B grâce à l’Agence Spatiale Européenne

S3-B a une orbite polaire et est une mission d’observation de la terre (hauteur des océan, atmosphère etc). Et il faudrait préciser sur quel point l’ESA apportait des informations (transition pas claire avec la phrase suivante)

2- un effet collatéral de la 5g : lz possible utilisation future de la bande proche de 23.8 GHz pourrait gêner les missions satellite météorologiques en empiétant sur une bande protégée (et même pire si la bande est aussi utilisée par les constellations basse orbite)

https://pubs.aip.org/physicstoday/Online/30634/New-global-5G-standard-worries-meteorologists

Bonjour,

Oui j’ai corrigé pour S3-B pour préciser que c’est un SSO, ma langue a fourché sur le geostationnaire. Merci !

Merci pour cet article bien structuré et sourcé. Super utile !

Vous dîtes “La hausse ne sera pas exponentielle”, et en même temps “il existe un consensus sur le fait que les centres de données vont doubler leur consommation énergétique en quelques années.”

Donc on est sur une exponentielle, au moins sur les datacenters…