|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Le 9 février 2025, le peuple suisse votera oui ou non à l’initiative populaire « Pour une économie responsable respectant les limites planétaires (l’initiative pour la responsabilité environnementale) ».

Lancée en août 2021 par le parti des Jeunes Vert·e·x·s, la proposition a récolté 105 940 signatures, dépassant dès lors le seuil des 100 000 nécessaires pour l’organisation d’une initiative nationale. Dans quelques semaines, c’est la première fois qu’un pays entier sera invité à voter sur la possibilité d’encadrer le développement de son économie par des limites biophysiques.

Pour mieux comprendre les enjeux de cette initiative, cet article présente la proposition et explore ses implications économiques.

Sommaire

ToggleQue propose l’initiative pour la responsabilité environnementale ?

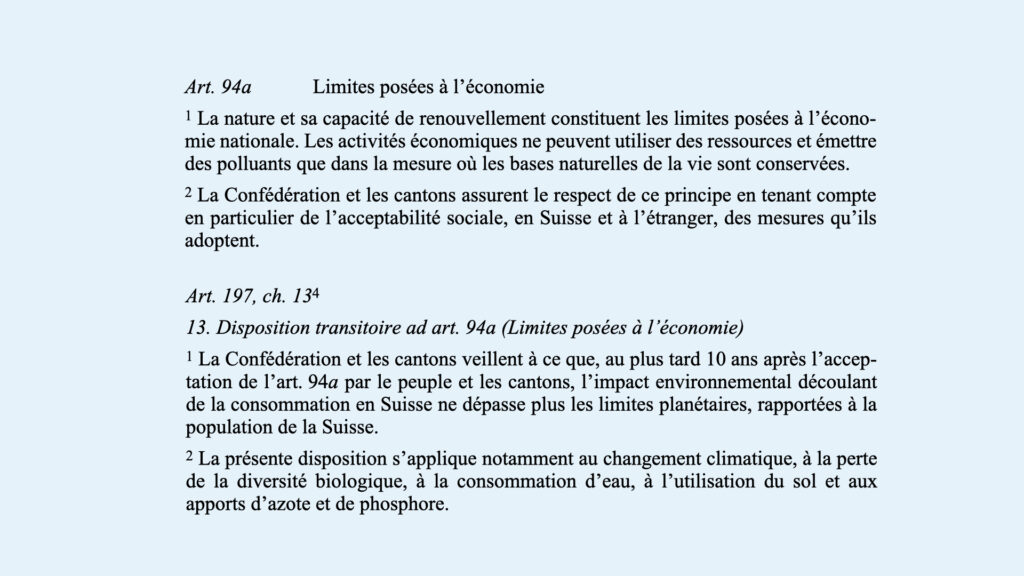

L’initiative pour la responsabilité environnementale propose de modifier la Constitution fédérale comme suit (Figure 1).

L’idée principale, c’est de limiter les activités économiques à la biocapacité des écosystèmes, les « capacités de renouvellement » de la nature. C’est un concept déjà bien connu en science de la durabilité. Pour qu’elle soit écologiquement durable, la gestion d’une forêt, d’une pêcherie, ou de tout autre écosystème doit respecter un certain cycle naturel de reproduction. Si l’on pêche trop, les populations de poissons n’ont plus le temps de se reproduire, ce qui cause l’effondrement de la pêcherie. Si l’on émet trop de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, le climat se réchauffe, avec toutes les conséquences négatives que l’on connait. Le défi de la durabilité consiste à préserver la santé des écosystèmes, et cela afin de maintenir leur capacité à fournir les ressources et les services sans lesquels nos économies ne pourraient fonctionner.

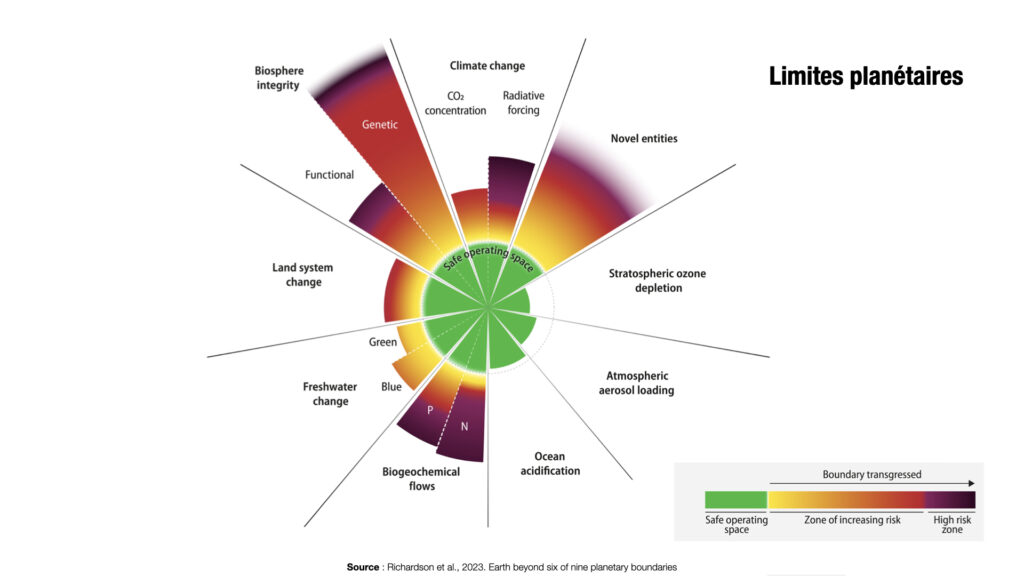

Depuis 2009, les scientifiques opérationnalisent cette notion de durabilité à l’aide du cadre des « limites planétaires », une représentation chiffrée des conditions d’habitabilité du système Terre. Une publication récente fait état d’un dépassement de six limites sur neuf à l’échelle du globe (Figure 2), avec une septième n’étant pas loin de franchir son seuil. Par exemple, la concentration de CO2, l’un des indicateurs pour la limite planétaire « changement climatique », a déjà dépassé le seuil à partir duquel le climat pourrait commencer à dysfonctionner. Même situation insoutenable pour l’érosion de la biodiversité, l’introduction d’entités nouvelles, le changement d’utilisation des sols, la modification des flux biochimiques, et l’utilisation de l’eau. Chaque limite planétaire est exprimée avec un ou plusieurs indicateurs, chacun associé à un plafond écologique, le seuil maximum recommandé par les scientifiques pour éviter de mettre en péril l’équilibre d’un écosystème. D’où l’appellation safe operating space (espace de développement sûr) : ces seuils sont des limites de vitesse à ne pas dépasser sous peine de prendre des risques qui pourraient nuire au développement.

La grande originalité de l’initiative pour la responsabilité environnementale est de s’attaquer à toutes les limites planétaires en même temps. La proposition de texte en mentionne six (changement climatique, perte de biodiversité, consommation d’eau, utilisation du sol, et apports d’azote et de phosphore). La plupart du temps, les politiques environnementales se font en silos séparés.

En France, par exemple, la Stratégie nationale bas-carbone s’occupe du climat, la stratégie Zéro artificialisation nette est responsable des sols, et la Stratégie nationale de biodiversité 2030 se concentre sur la biodiversité. Mais le climat, les sols, et les espèces vivantes n’existent pas dans des réalités séparées ; ce sont différentes faces d’un même Rubik’s Cube qu’il faut parvenir à résoudre dans sa totalité. L’avantage de l’initiative pour la responsabilité environnementale est de donner un cadre systémique qui permette d’appréhender la durabilité dans toutes ses dimensions.

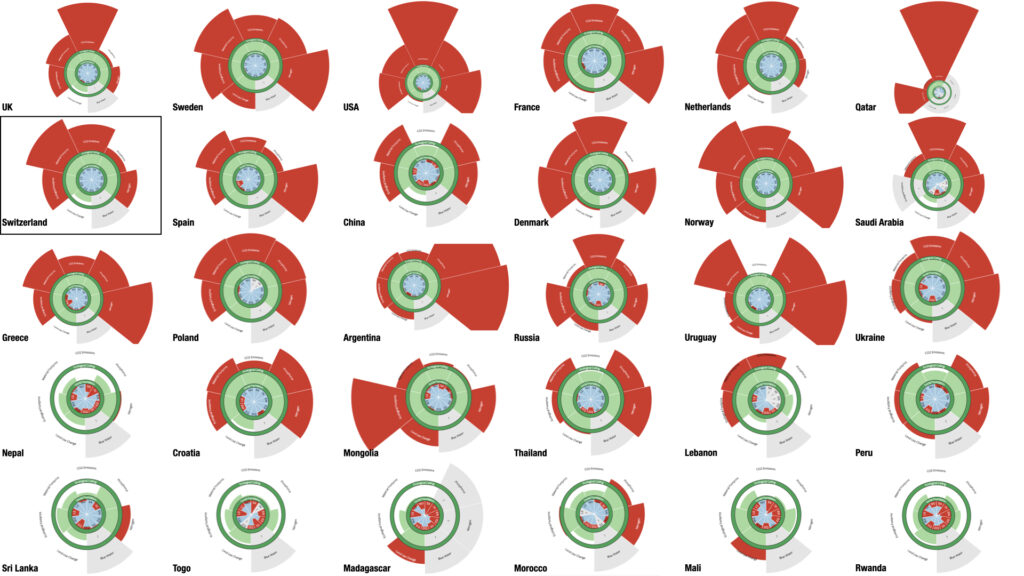

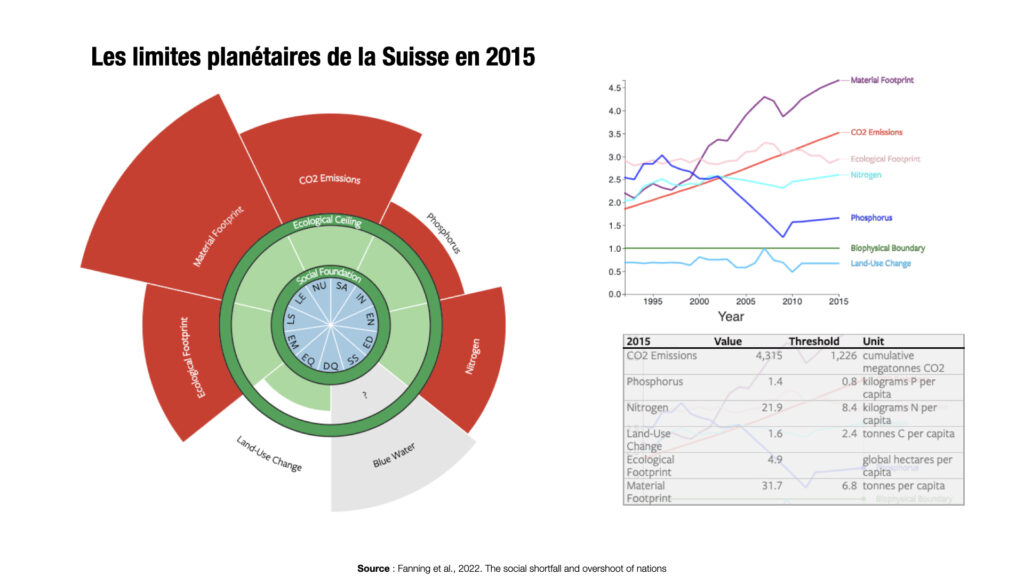

Il est possible de rapporter ces limites planétaires à l’échelle d’un pays. Par exemple, une étude de 2022 calcule les dépassements respectifs de 140 pays en 2015 pour 6 des 9 indicateurs biophysiques (Figure 3). Certains pays comme les États-Unis, la Suède, ou la Suisse dépassent largement leurs plafonds écologiques (le rouge sur le diagramme) alors que d’autres, principalement des pays à bas revenu, n’ont pas encore pleinement utilisé leur juste part du budget écologique global.

Il existe plusieurs méthodes pour quantifier l’équivalent national de ces limites ; pour simplifier, on peut dire qu’un pays dépasse ses limites planétaires lorsque son niveau de vie n’est pas généralisable de manière écologiquement soutenable à l’échelle du globe.

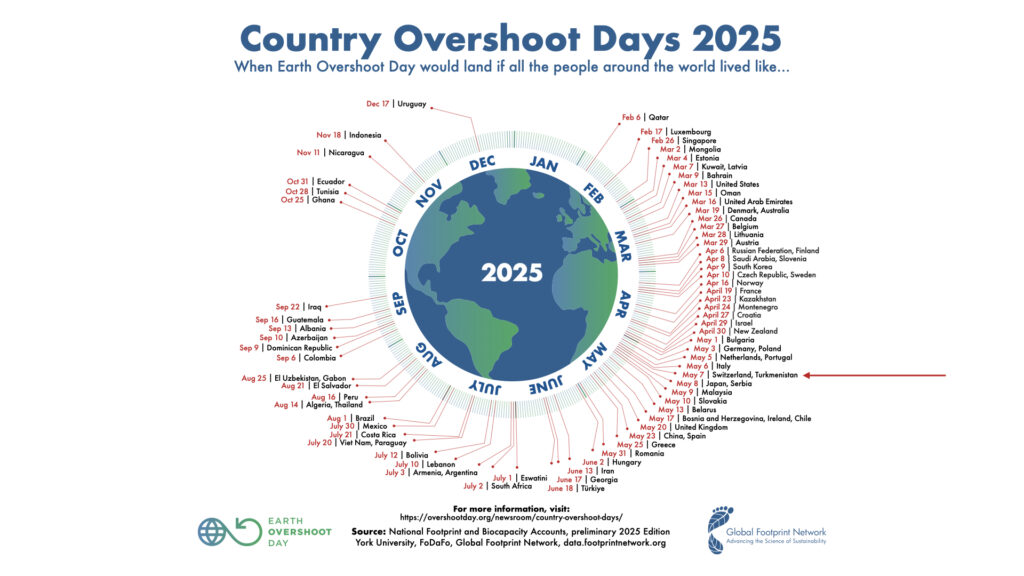

C’est une approche similaire à celle utilisée pour calculer le jour du dépassement, le jour à partir duquel la demande de l’humanité en ressources et services écologiques au cours d’une année donnée dépasserait ce que la Terre peut régénérer au cours de cette même année si toute l’humanité vivait comme les habitant·e·s d’un pays spécifique.

Par exemple, si la population mondiale avait le même mode de vie qu’un Suisse moyen, le budget écologique annuel planétaire serait épuisé après seulement 4 mois, avec un jour du dépassement arrivant le 7 mai (Figure 4). À l’inverse, des pays comme l’Uruguay, l’Indonésie, ou le Nicaragua consomment à peu près autant de ressources naturelles que les écosystèmes planétaires en produisent ; selon cet indicateur, ce sont les pays dont le métabolisme sociétal s’approche le plus d’une définition purement biophysique de la durabilité.

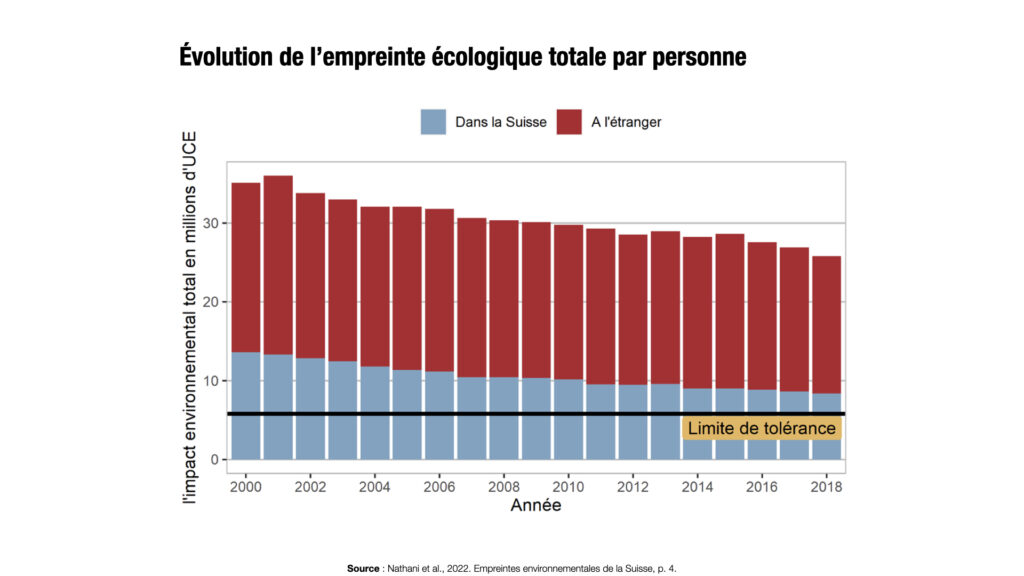

Deux autres éléments sont à noter dans la proposition. La Suisse aurait 10 ans pour revenir sous le seuil des limites planétaires, et il faudrait qu’elle le fasse d’une manière socialement acceptable en Suisse et à l’étranger. Ce détail est lourd en conséquences car cela veut dire qu’il faudra fixer des cibles environnementales avec des indicateurs de consommation (aussi appelés indicateurs d’empreinte), qui prennent en compte la totalité des conséquences écologiques des biens et services consommés par les résident·e·s, même celles dépassant les frontières suisses.

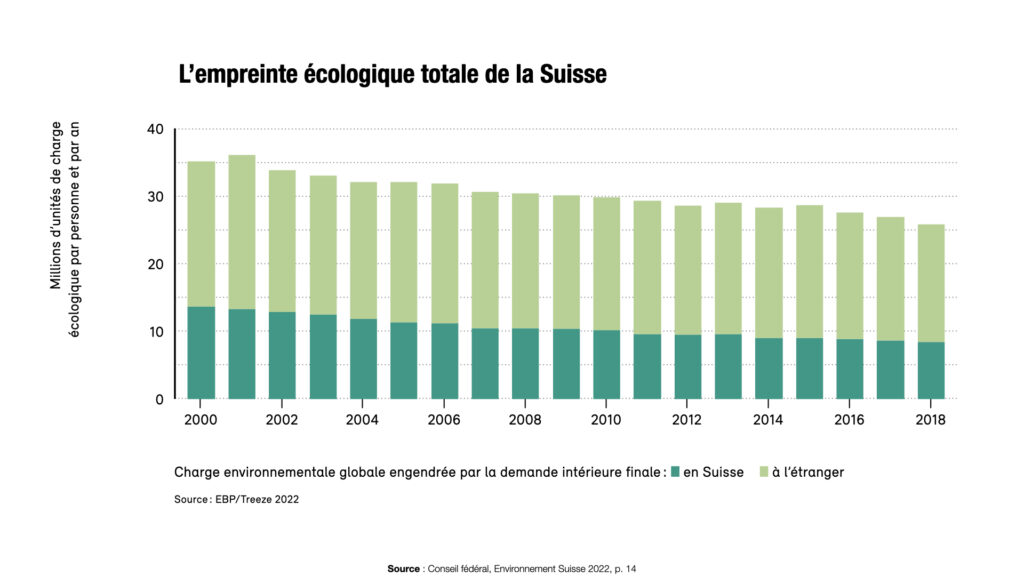

C’est loin d’être négligeable car seulement 32 % de l’empreinte écologique totale engendrée par la demande finale en Suisse est subie sur le territoire national (Figure 5). Les émissions importées représentent deux tiers de l’empreinte carbone nationale et la part étrangère de l’empreinte sur la biodiversité est de 70 %. La singularité de cette initiative, comparée à d’autres plans d’action comme le Pacte vert pour l’Europe ainsi que la plupart des stratégies environnementales nationales, c’est de cibler l’intégralité des impacts, et pas seulement la petite part associée à la production territoriale.

Quelle serait l’ampleur de la transition ?

Pour saisir les enjeux de cette proposition, il faut d’abord estimer l’ampleur des empreintes environnementales suisses. La situation est bien résumée dans le rapport le plus récent de L’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV) : « l’empreinte de la Suisse est trop importante » (p. 26). Les émissions carbone dépassent d’un facteur 10 le seuil compatible avec les limites planétaires, la pression sur la biodiversité due à l’utilisation des sols est 4 fois trop élevée, et l’usage de l’azote 2 fois trop haut. L’empreinte matérielle suisse, déjà l’une des plus élevées au monde, a augmenté de 10 % entre 2000 et 2019 ; elle reste 3 fois au-dessus du niveau théorique supportable par la planète.

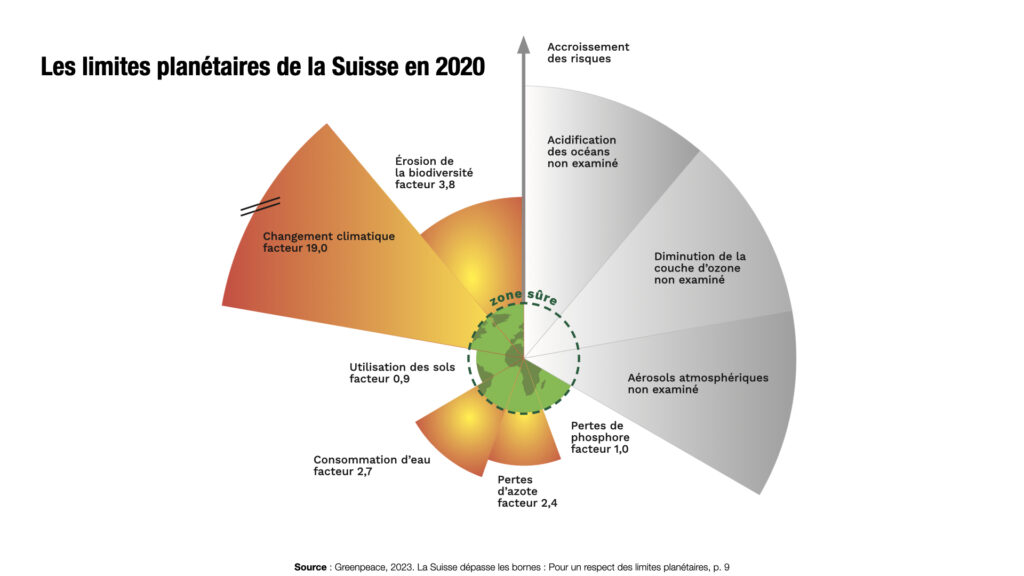

Un autre rapport, cette fois-ci de Greenpeace, donne des chiffres légèrement différents mais avec une tendance similaire : 19 fois trop de gaz à effet de serre, 3,8 fois trop d’atteintes à la biodiversité, 2,7 fois trop de consommation d’eau, et 2,4 fois trop d’azote. La limite planétaire des pertes de phosphore avait déjà atteint 100 % en 2020 et celle de l’utilisation des sols était en passe d’être dépassée (Figure 6).

Selon une étude de 2022 mandatée par l’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV), pour revenir sous le seuil des limites planétaires d’ici 2040, la Suisse devrait réduire son empreinte sur la biodiversité de -74 %, celle sur l’eutrophisation de -48 %, et celle concernant les gaz à effet de serre de -89 % (Figure 7). En prenant un indicateur synthétique rassemblant un large éventail de pressions environnementales (selon la méthode de la saturation écologique), la baisse nécessaire qui rendrait l’économie suisse écologiquement soutenable est estimée à -67 %.

Selon une autre étude avec des données pour 2015 (Figure 8), la seule limite planétaire qui n’est pas encore dépassée en Suisse est celle de l’utilisation des sols (elle atteignait 66 % de sa capacité maximum théorique en 2015). Les autres limites sont toutes surpassées : l’empreinte matérielle (4,6 fois trop élevée), les émissions de gaz à effet de serre (3,5 fois), l’empreinte écologique (3 fois), ainsi que la consommation d’azote (2,6 fois) et de phosphore (1,7 fois).

La seule incertitude concerne l’usage de l’eau, qui n’est pas mesurée dans l’article de Fanning et al. (2022). En termes de quantité, et selon les derniers chiffres disponibles, l’empreinte suisse avoisine les 4 200 litres par jour et par personne, soit 3 fois la moyenne globale. Dans son dernier état des lieux (p. 95-99), l’OFEV juge que la qualité de l’eau en Suisse est « dans un état insatisfaisant ».

Deux tiers des cours d’eau suisses ne remplissent qu’insuffisamment leur fonction d’habitat pour la biodiversité et seulement 4 % des 4 000 km de cours d’eau qui doivent êtres revitalisés le sont effectivement. Seulement 15 % des cours d’eau étudiés respectent les valeurs limites écotoxicologiques fixées pour 22 micropolluants, la valeur limite de nitrate dans les eaux souterraines est dépassée de 15 %, les apports issus de l’agriculture n’ont été réduits que de 25 % au lieu des 50 % exigés, et les populations d’espèces exotiques sont en constante augmentation.

Difficile ici d’arriver à un seul chiffre agrégé mais force est de constater que la marche est haute. C’est indéniable, revenir sous le seuil des limites planétaires en une décennie est probablement l’objectif écologique le plus ambitieux de tous les temps.

Quelles seraient les implications économiques ?

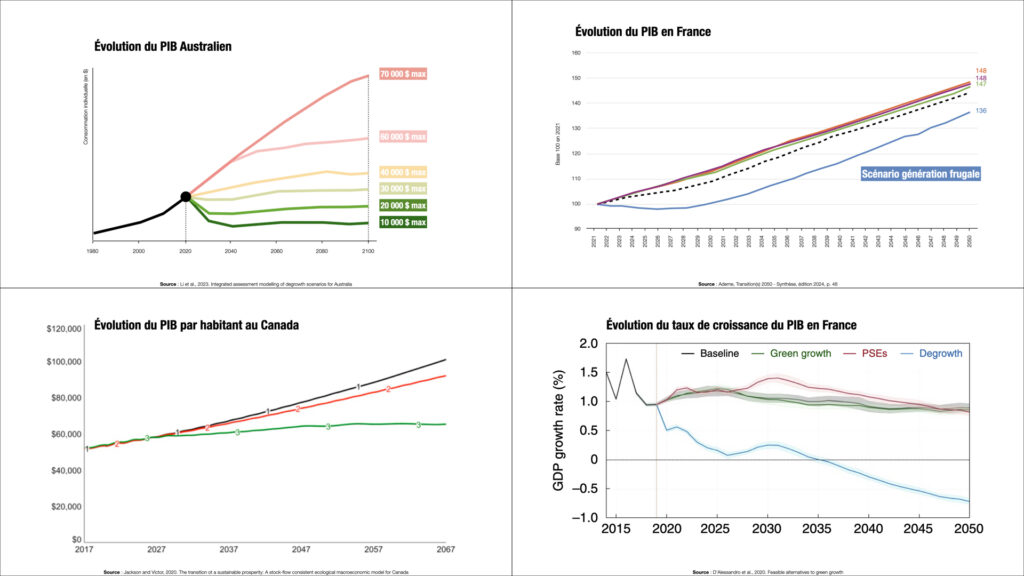

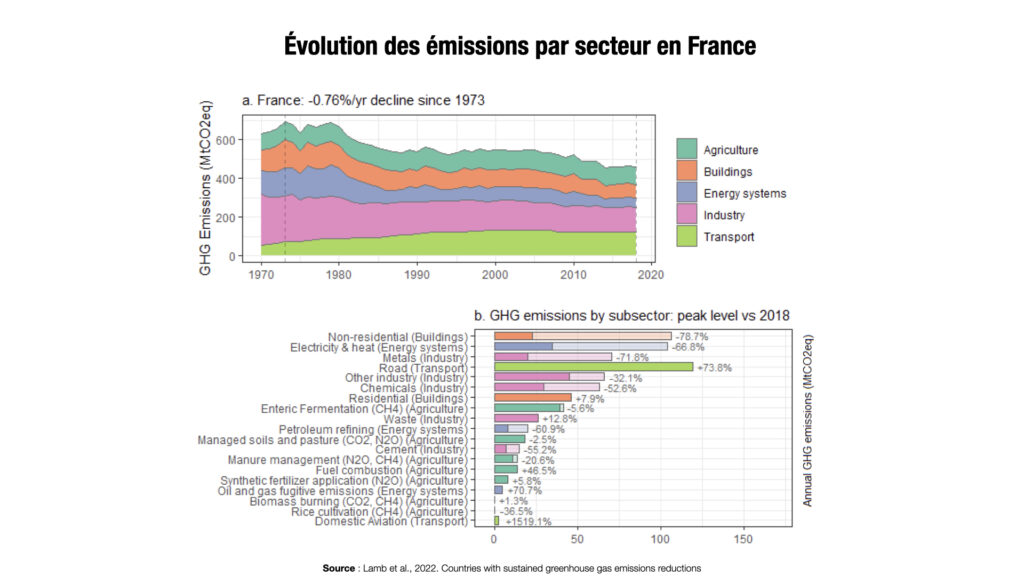

C’est un calcul compliqué et les résultats divergent grandement selon les études – pour une revue de littérature des modèles existants, voir Hardt et O’Neill (2017) et Lauer et al. (2025). Une transition écologique se solderait par une stagnation du PIB aux alentours de 65 000 $ par habitant pour le Canada, une légère contraction de 2021 à 2029 dans le scénario Génération frugale de l’ADEME en France, une baisse agrégée de -14 % d’ici 2040 pour l’Allemagne, une baisse annuelle de -5,3 % pour l’Australie, ou encore un ralentissement progressif pour la France passant de 1 % en 2020 à -0,7 % en 2050 selon un autre modèle (Figure 9).

Les chercheurs utilisent différentes méthodes avec des chiffres et des hypothèses différents, au point où ça devient difficile de comparer d’une étude à l’autre. À ma connaissance, personne n’a encore fait ce calcul pour la Suisse avec une trajectoire de retour sous le seuil des limites planétaires.

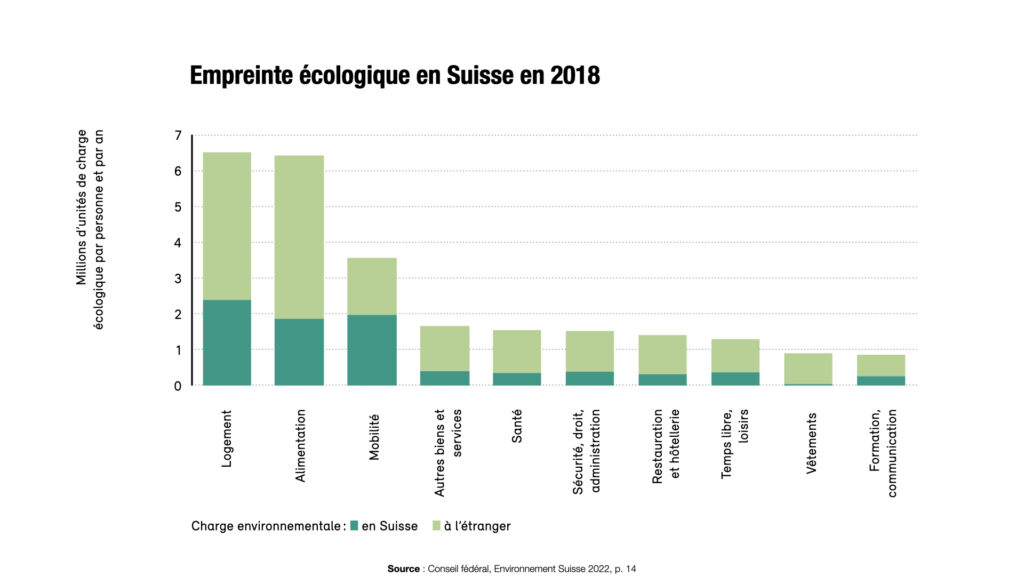

Nous connaissons les empreintes environnementales totales de la Suisse ainsi que le degré de dépassement des limites planétaires. On peut aussi zoomer sur l’empreinte de chaque secteur. Par exemple, le logement, l’alimentation, et la mobilité constituent les trois postes les plus lourds, causant respectivement 25 %, 25 %, et 14 % de l’empreinte écologique totale (Figure 10).

Un ordre de grandeur simple à calculer consiste à rapporter l’équivalent d’une réduction d’empreinte (les -67 % de la section précédente, par exemple) en volume monétaire, en prenant en compte la part de chaque secteur dans la valeur ajoutée nationale.

Pour être plus précis, on peut répéter la même procédure pour des catégories de produits spécifiques. La part de l’agriculture dans les émissions suisses est de 15,5 %, principalement à cause des rejets de méthane de l’élevage bovin. On peut facilement isoler les activités liées à la viande de bœuf dans la valeur ajoutée nationale et estimer quelle serait l’ampleur d’un choc de demande et/ou d’offre qui consisterait à moins manger/produire de viande bovine.

Mais cette méthode est loin d’être satisfaisante car l’intensité biophysique (c’est-à-dire la teneur d’une valeur ajoutée en ressources naturelles) des biens et services évolue dans le temps. Pour évaluer les implications réelles d’un impératif de retour sous le seuil des limites planétaires, il faut aussi prendre en compte les gains d’efficacité de production, qui varient d’un secteur/produit à l’autre (Figure 11).

Ce calcul permet d’identifier les catégories de produits qui ne se verdissent pas ou pas assez vite. Ce sont ces ordres de grandeur qui nous permettent de sélectionner les produits pour lesquels les stratégies d’efficacité de production (efficiency) ne suffiront pas et qui auront donc besoin de stratégies additionnelles de sobriété (sufficiency). Le vol en avion, par exemple, est un produit avec de très faibles marges d’efficience, d’où l’importance du volet sobriété, c’est-à-dire faire voler moins d’avions, du moins jusqu’à ce que des alternatives de mobilité aérienne moins polluantes apparaissent.

Vu que l’on connait la contribution d’un secteur et même d’une catégorie de produits à la valeur ajoutée nationale (le PIB), on peut facilement déduire la baisse du PIB causée par une baisse sélective de la production et de la consommation. Si l’on ajoute, secteur par secteur, toutes les baisses d’activité, que l’on confronte des potentielles hausses d’activité pour d’autres catégories de produits, on obtient un chiffre de PIB final. En utilisant des modèles macroéconomiques, on peut aussi estimer les conséquences sur des agrégats comme l’emploi, les inégalités, ou la dette publique.

Même s’il n’existe pas de chiffre précis, il est certain que l’adoption d’une telle initiative ne laissera pas l’économie suisse indifférente. C’est d’ailleurs son objectif premier : restructurer notre système économique pour le rendre écologiquement durable. S’il n’avait aucune répercussion d’ampleur sur la production, la consommation, l’emploi, etc., ce programme serait juste la continuation de ce que l’on fait déjà. Attention donc aux arguments qui pousseraient vers son rejet en invoquant la présupposée fragilité de l’économie suisse, une tour Jenga qui soi-disant s’effondrerait à la moindre intervention.

“Le Conseil National (133 non et 61 oui) et le Conseil des Etats (31 non et 11 oui) ont tous deux proposé, avec le Conseil Fédéral, de rejeter l’initiative car « elle entraînera de nouvelles prescriptions et interdictions qui réduiront fortement la consommation, affaibliront l’économie et provoqueront un renchérissement de nombreux produits et services ». Dans un document explicatif, ils offrent sept raisons pour justifier leur rejet ; partons de cet argumentaire comme point de départ pour explorer les différents enjeux liés à l’initiative pour la responsabilité environnementale.

#1 – L’initiative implique-t-elle des interdictions ?

« Prescriptions et interdictions ». C’est le titre de la première raison justifiant le rejet : « l’initiative entraînera des changements radicaux du mode de vie de la population. La Confédération et les cantons seront sollicités et devront rapidement limiter la consommation avec des prescriptions, des interdictions, des mesures incitatives et d’autres mesures de grande portée » (p. 12).

Rappelons que l’initiative ne propose pas de mesures mais seulement des objectifs. Comme expliqué dans l’argumentaire des porteur·euse·s de l’initiative, le texte « ne précise pas sa mise en œuvre exacte [pour permettre] une grande marge de manœuvre pour effectuer une transition en douceur » (p. 27). L’invocation de « mesures draconiennes » par Simone de Montmollin, conseillère nationale du Parti Libéral-Radical, est un épouvantail. Ce serait comme dissuader les gens de perdre du poids en invoquant des mesures d’amputation, ce qui serait malhonnête car l’on sait très bien qu’il est aussi tout à fait possible de perdre du poids en faisant un régime.

Il n’y a aucune raison d’avoir peur des interdictions. Ne succombons pas à cette stratégie rhétorique bien connue consistant à dépeindre tout ce qui touche à l’environnement comme liberticide, une écologie punitive basée sur la contrainte, à la limite de la dictature verte. Mais sans interdictions, il n’y aurait pas de vivre-ensemble. L’activité première des pouvoirs publics est d’administrer toute une panoplie de règles dans une foule de domaines (habitudes alimentaires, code la route, droit immobilier, conditions de travail, régulation financière). Depuis 2008 en Suisse, il est interdit de fumer dans les espaces fermés accessibles au public. De la même manière, certaines villes comme Zermatt, Saas-Fee, ou Wengen ont déjà interdit la circulation des voitures pour limiter le bruit et la pollution de l’air.

La planification écologique n’a rien de fondamentalement différent avec les nombreuses autres stratégies de politiques publiques déjà en place. Le gouvernement français, par exemple, élabore tous les quatre ans un Programme national de lutte contre le tabac. Ce plan d’action pose des objectifs annuels de baisse pour atteindre l’éradication complète du tabagisme en 2032, la première « génération sans tabac ». Pour ce faire, elle détaille toute une panoplie d’actions, alliant interdictions, incitations, et dispositifs d’accompagnement. Certains produits sont interdits à la vente, d’autres voient leur prix augmenter, les médecins sont formés pour aider les fumeurs, il existe des subventions pour soutenir les buralistes, etc. Ces instruments sont exactement de même nature que ceux utilisés pour l’écologie, et pourtant ils ne font pas autant controverse. Cela montre bien que la phobie de l’interdiction est un drapeau rouge agité par certains groupes d’influence pour saper les efforts de transition, une stratégie d’ailleurs courante chez les lobbies du tabac.

L’initiative doit être considérée comme une stratégie de prévention : plusieurs catégories de mesures pour atténuer les atteintes à l’environnement aujourd’hui et cela pour éviter d’avoir recours à des mesures plus drastiques et moins populaires plus tard. On peut, par exemple, introduire une tarification progressive pour l’usage de certaines ressources comme c’est déjà le cas pour l’eau dans de nombreuses villes en France, et cela pour éviter un rationnement d’urgence en cas de sécheresse. C’est mentir au peuple suisse que d’affirmer que la situation actuelle est tenable. Le choix qui s’offre à nous est celui d’un ralentissement choisi aujourd’hui ou bien d’un effondrement subi demain.

#2 – Doit-on renoncer au niveau de vie suisse ?

« Les prescriptions et les interdictions ne toucheront pas que l’achat de nouveaux appareils ou habits », explique le Conseil fédéral et le Parlement, « mais aussi la manière dont nous habitons, mangeons, nous déplaçons et organisons nos loisirs et nos vacances. Il faudra renoncer au niveau de vie auquel nous sommes habitués en Suisse » (p. 12).

C’est tout le défi de la planification écologique : choisir la meilleure façon d’utiliser un budget écologique limité. Chaque ménage ne renoncera pas aux mêmes choses et pas dans les mêmes proportions. Même chose pour deux villes ou deux régions différentes. Les écosystèmes nous imposent une certaine limite (la biocapacité ou ce que l’on pourrait appeler l’offre écologique) mais nous restons libres de décider de la composition de la demande, à partir du moment où le volume total de celle-ci ne vient pas dépasser ce que la nature peut offrir de manière durable.

Attention à ne pas tomber dans la caricature. « Si l’initiative est acceptée […], il faudrait à nouveau se nourrir au mieux de bouillie d’avoine avec quelques légumes », s’indigne l’Union suisse des paysans. « Il ne serait même plus possible de prendre l’avion. En lieu et place de voitures privées, il n’y aurait plus que quelques taxis électriques ». Ces fabulations postapocalyptiques n’ont aucune fondation scientifique. De nombreuses études démontrent qu’il est théoriquement possible de vivre bien avec une empreinte écologique beaucoup plus basse, si et seulement si les budgets écologiques sont distribués de manière plus équitable.

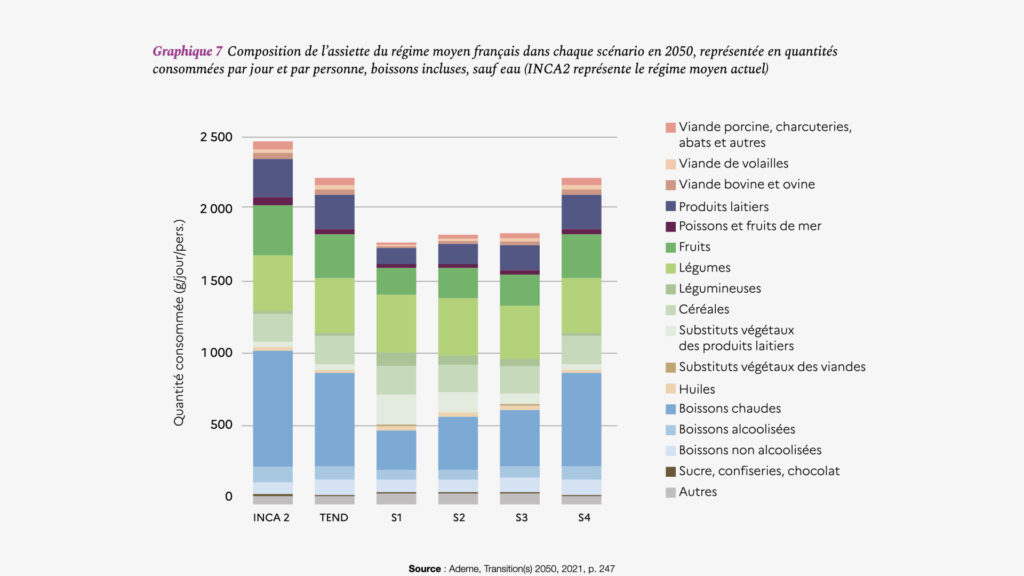

Pour se projeter, on peut aussi se référer à des scénarios de prospective comme ceux développés en France par l’ADEME dans le projet Transition(s) 2050. Dans le scénario le plus radical (S1 « Génération frugale »), une baisse de la consommation de viande de -70 % permet de réduire l’empreinte GES de la production agricole de -45 %, son empreinte sol de -40 %, et son empreinte énergie de -29 % (Figure 12, p. 248 du rapport final). C’est un changement certes radical mais on reste loin de la bouillie d’avoine.

L’utilisation du terme « niveau de vie » suggère que cette transition aura forcément des impacts négatifs sur le bien-être. Pourtant, l’Alliance pour la responsabilité environnementale annonce dans son fascicule (p. 13) qu’un tel changement pourrait « améliorer la qualité de vie ». « Au lieu d’une course effrénée au profit et à la croissance, nous et les générations à venir pourrions avoir une économie durable, une nature intacte, des aliments sains, plus de temps libre, des villes vertes, des millions d’emplois porteurs d’avenir et des conditions de vie durables ».

En effet, la nature est un facteur essentiel pour le bien-être. Si renoncer à la consommation (et à la production) de vols nationaux, de SUV, et de viande de bœuf permet d’éviter des inondations, des canicules, des pertes de biodiversités, de la pollution de l’air, de l’eutrophisation, etc., cela contribue alors à une hausse de la qualité de vie. On peut dire que la baisse de la consommation économique est compensée par une hausse de la consommation écologique. De la même manière, si le ralentissement du rythme de production d’un secteur permet de libérer du temps pour celles et ceux qui travaillent trop, l’impact net social est bénéfique.

Le niveau de vie n’est pas une quantité qui peut croître à l’infini mais plutôt une jauge allant de 0 % (la misère, une situation où l’on ne peut satisfaire aucun de ses besoins de mobilité, d’alimentation, de santé, etc.) à 100 % (la prospérité, une situation où l’on peut satisfaire l’intégralité de ses besoins). Le niveau de vie d’une population donnée dépend plus de ses capabilités, c’est-à-dire la capacité à utiliser des ressources pour satisfaire un besoin, que de son niveau de revenu. À partir d’un certain seuil, le PIB perd sa corrélation avec le bien-être – c’est ce que les chercheurs appellent le « paradoxe d’Easterlin ». Le Portugal, par exemple, a un niveau de qualité de vie supérieur à la France, avec un PIB de moitié inférieur et une empreinte écologique 28 % plus basse.

« La Suisse ne doit pas se restreindre au point de devenir un pays en développement », déclare Alexander Keberle, membre de la direction de l’organisation patronale Economiesuisse. Faire peur aux votant·e·s en comparant la Suisse à l’Afghanistan, Haïti, ou Madagascar comme le fait l’auteur de la tribune est une tactique malhonnête.

La Suisse est le quatrième pays le plus riche au monde avec un Revenu National Brut de 95 070 $ par habitant, soit 83 fois supérieur au seuil sous lequel la Banque Mondiale classifie un pays comme à bas revenu. Les Suisses sont en moyenne 54 fois plus riches que les Haïtiens, 186 fois plus riche que les Malgaches, et 250 fois plus riches que les Afghans.

« Il ne faut pas saper les bases de notre prospérité et envoyer la population suisse dans la pauvreté », déclare Nicolo Paganini (Centre/SG). Même dans le cas extrême où la Suisse réduirait son revenu national de -67 % dès aujourd’hui, le pays resterait dans les 40 pays les plus riches au monde, avec un niveau de vie équivalent à celui de l’Espagne ou de la Slovénie. Ces affirmations sont non seulement gravement exagérées mais aussi en contradiction complète avec l’état actuel des sciences sur les déterminants de la pauvreté (voir le dernier rapport d’Olivier De Schutter, le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté : « Éliminer la pauvreté en regardant au-delà de la croissance »).

NEWSLETTER

Chaque vendredi, recevez un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

+30 000 SONT DÉJÀ INSCRITS

Une alerte pour chaque article mis en ligne, et une lettre hebdo chaque vendredi, avec un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

#3 – L’initiative va-t-elle affaiblir l’économie ?

Dans le document du Conseil fédéral et du Parlement, on peut lire que « l’initiative affaiblira sensiblement la place économique suisse. De nombreuses entreprises devront adapter leur production ou ne pourront peut-être plus fabriquer certains produits. Le marché suisse risque de devenir moins attrayant et les entreprises, de partir à l’étranger. Nous pourrions ainsi perdre des emplois. La position de la Suisse en tant que partenaire commercial international sera aussi affaiblie » (p. 12).

Il ne faudra pas seulement renoncer à consommer mais aussi à produire. Parvenir à se déplacer convenablement en utilisant moins la voiture, c’est simplifier nos besoins de mobilité vers un mode de déplacement à plus faible impact environnemental. Cela demande un double processus de déconsommation (moins utiliser de voitures) et de renoncement productif (moins produire de voitures), chacun nécessitant des instruments de politique publique spécifiques. La Suisse fera face à des défis de sobriété de consommation concernant sa mobilité, son alimentation, et son logement, et d’autres défis de sobriété productive concernant les produits fortement polluants.

Il faudra alors rediriger la production de certaines entreprises vers de nouveaux produits (e.g., moins de voitures et plus de vélos, moins d’avions et plus de trains, moins d’élevage et plus de protéines végétales). Si certaines choses ne peuvent plus être produites du tout (e.g., certains plastiques, pesticides, SUV), c’est qu’elles ne sont pas écologiquement soutenables, et qu’il aurait donc fallu cesser de les produire un jour ou l’autre. Ce que certains appréhendent comme un affaiblissement économique peut aussi être vu comme un renforcement écologique, une sorte de cure d’assainissement biophysique. Une économie ne peut pas rester forte – ou du moins pas longtemps – avec des fondations écologiques faibles. De ce fait, et en vue des dépassements écologiques constatés dans la section précédente, la prospérité Suisse n’est qu’éphémère. Une transition permettant de remettre l’économie à grandeur écologique poserait des bonnes bases pour une prospérité pérenne.

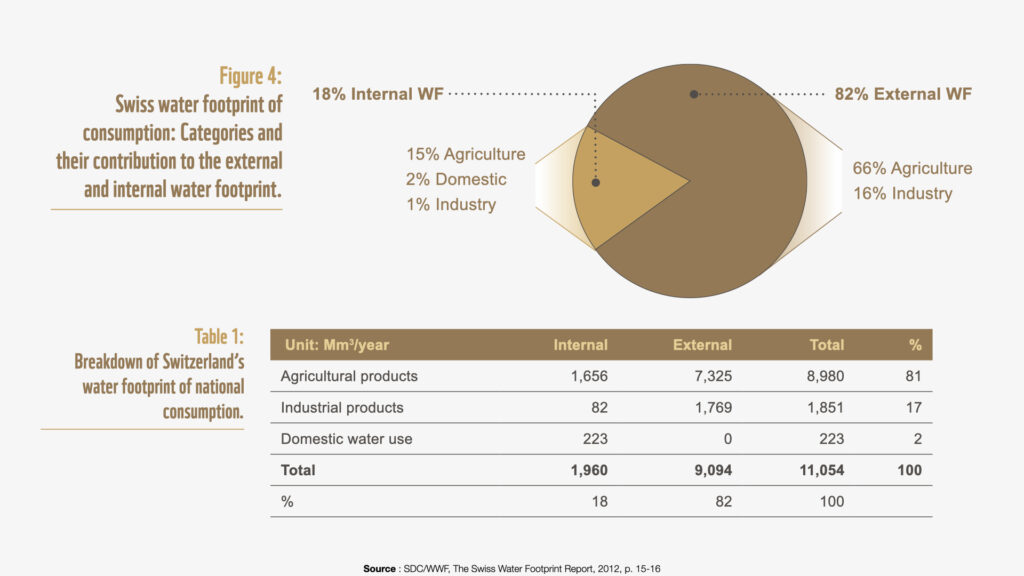

La soutenabilité est aussi un atout géopolitique. Les empreintes écologiques démesurées de la Suisse rend sa population vulnérable vis-à-vis des pays qui lui exportent des ressources. Par exemple, 82 % de toute l’eau nécessaire pour satisfaire les besoins du mode de vie actuel des résident·es est mobilisée à l’étranger (Figure 13). Dans un monde à l’équilibre géopolitique fragile et incertain où les ressources se raréfient, rester dépendant d’autres nations pour des matières premières critiques est un pari extrêmement risqué. Les coûts à court terme de la sobriété seront plus que compensés par des bénéfices en termes de résilience sur le long terme.

C’est aussi l’inquiétude des personnes interrogées lors du sondage 20 minutes/Tamedia de décembre 2024 qui craignent « des effets délétères sur le dynamisme économique et des conséquences comme une hausse du chômage, des prix ou une baisse de la qualité de vie ». Quand on parle d’écologie, le spectre du chômage n’est jamais loin. Mais de nombreuses solutions existent, à la fois pour lutter contre le chômage indésirable (réduction du temps travail, garantie d’emploi, coopératives à but d’emploi) et aussi pour protéger le pouvoir de vivre de celles et ceux qui ne parviennent pas à vivre de leur travail (revenu de transition écologique, gratuité socialisée des biens et services essentiels) – pour aller plus loin, voir Parrique, 2024.

Il faut remettre cette peur du chômage et de la pauvreté qui l’accompagne à sa juste place, c’est-à-dire un obstacle purement administratif. Procrastiner la transition écologique à cause d’un chômage potentiel serait aussi malvenu que de refuser de faire un régime par peur d’avoir faim. On fait un régime si l’on doit perdre du poids (décision n°1) et on s’adapte ensuite pour que ce régime se passe le mieux possible (décision n°2). Les deux décisions se font à deux moments différents : on décide si, oui ou non, nous devons réduire l’empreinte écologique (décision n°1) et seulement ensuite, on adapte l’économie pour que cette transition puisse se faire dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être (décision n°2).

Pierre Nicollier, le président du PLR Genève, s’inquiète : « cette initiative mettrait en difficulté les habitants des zones rurales et le secteur du tourisme, tout en renchérissant les coûts de construction et donc les loyers ». La part de vérité est qu’en effet, il faut s’attendre à une modification majeure des prix. L’initiative équivaut à l’arrêt d’une subvention invisible dont bénéficient depuis longtemps les activités les plus gourmandes en énergie et en ressources. On peut donc s’attendre à un renchérissement des produits qui alourdissent notre empreinte mais aussi à une baisse du prix relatif des alternatives moins polluantes.

Cette transition arrivera tôt ou tard, autant la commencer dès maintenant pour donner un maximum de temps aux acteurs économiques pour s’adapter, avec l’appui des pouvoirs publics pour mettre en place des filets de sécurité adéquats.

#4 – Une telle transition est-elle acceptable sur le plan social ?

« L’initiative entraînera le renchérissement de nombreux produits, ce qui touchera particulièrement les personnes à bas revenu. Il ne sera guère possible d’atténuer cet effet sans conséquences sur les finances publiques. L’exigence de l’initiative concernant l’acceptabilité sociale sera donc difficile à mettre en œuvre », écrit le Conseil fédéral et le Parlement (p. 12).

C’est le grand absent des discussions autour de l’initiative : les inégalités. À l’échelle du monde, les 10 % les plus riches (680 millions de personnes) génèrent 48 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre, tandis que la moitié la plus pauvre de l’humanité – près de 4 milliards de personnes – n’est responsable que de 12 % de l’empreinte carbone mondiale. Les 1 % de personnes les plus riches (16,8 % des émissions mondiales) émettent plus de carbone que 66 % de la population mondiale. Dans un monde avec de telles disparités, il va falloir planifier une transition à plusieurs vitesses.

Il n’existe malheureusement pas de chiffres officiels à l’Office Fédéral de l’Environnement ou à l’Office Fédéral de la Statistique sur les inégalités environnementales en Suisse. Une étude de 2022 compare les inégalités carbone pour différents pays. En Suisse, les 1 % des individus les plus riches émettent en moyenne 195 tonnes de CO2 par an, soit 44 fois plus que l’empreinte du décile le moins fortuné. Le volume total des émissions des 10 % des Suisses les plus fortunés représente 31 % des émissions nationales, soit davantage que celles de la moitié la plus pauvre de la population (seulement 26 % des émissions). À eux tout seuls, les 30 % les plus riches de la population suisse sont responsables de 55 % des émissions nationales. C’est un fait statistique que l’on retrouve à peu près partout : plus on est riche, plus on pollue.

Le conseiller fédéral Albert Rösti affirme que « notre consommation […] pourrait être divisée par trois. Ce n’est pas durable, pour les gens et les familles. Les mesures doivent être supportables pour la population ». Attention à l’illusion statistique des moyennes : tous les ménages ne sont pas dans la même situation. C’est la base de toute transition juste : les efforts doivent être proportionnels aux empreintes. Les plus riches devront donc réduire très fortement leur consommation de biens et services très polluants alors que les changements pour celles et ceux en bas de l’échelle des revenus et des richesses seront moins disruptifs (voire positifs pour les ménages en situation de pauvreté qui verront leur consommation augmenter). Ces deux stratégies sont d’ailleurs connexes : plus les ménages/entreprises/villes privilégiées réduisent leur utilisation du budget écologique national, plus cela donne une marge de manœuvre pour permettre à d’autres de s’adapter en douceur.

Le texte « engendrerait d’énormes coûts de transformation, disproportionnés et insoutenables pour l’État », explique le Gouvernement. Comme pour celle du chômage, la question des dépenses publiques n’est pas fondamentalement indépassable (voir Parrique, 2024 et Parrique, 2023), et la recherche académique sur le sujet a beaucoup évolué ces dernières années (pour un état des lieux, voir Kallis et al., 2025). Un des arguments les plus convaincants reste que les coûts de l’action sont inférieurs à ceux de l’inaction. Selon une étude récente, les coûts de l’inaction climatique passée viendront absorber 19 % du revenu global dans les 26 prochaines années, et chaque degré de réchauffement supplémentaire coûtera l’équivalent de 12 % du PIB mondial. De ce point de vue, les politiques de transition écologiques à base de sobriété et de ralentissement productif doivent être vues comme des stratégies de prévention, une façon d’éviter les coûts exorbitants des effondrements écologiques à venir.

C’est un débat similaire à celui des politiques anti-tabac. Même si l’État perçoit des recettes grâce aux impôts sur les cigarettes, ces revenus ne sont pas suffisants pour compenser les divers coûts liés au tabagisme. En France, les produits du tabac rapportent 13 milliards d’euros à l’État mais lui coûtent 17 milliards d’euros de dépenses de santé (sans compter les coûts externes pour la société qui ne sont pas pris en compte dans ce calcul). Une baisse de la production et de la consommation de produits du tabac se solde donc par un gain net pour les finances publiques. Si la grande priorité du gouvernement est le maintien de l’équilibre des finances publiques, il devrait donc au plus vite engager une transition écologique qui ramènerait la Suisse sous le seuil de ses limites planétaires.

#5 – Le délai d’application est-il trop court ?

« Comme l’initiative prévoit un délai de mise en œuvre d’à peine dix ans, il faudra rapidement adopter de nombreuses mesures. Dans un laps de temps si court, il sera difficile d’élaborer des solutions solides et susceptibles de rallier une majorité politique » (p. 13).

Si l’initiative était adoptée, la cible de retour sous le seuil des limites planétaires serait donc fixée à 2035. La stratégie actuelle prévoit d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 pour les émissions territoriales, avec un palier intermédiaire à -45 % de leur niveau de 2020 d’ici 2040. L’étude de Nathani et al. (2022) considère une baisse de -89 % des émissions de gaz à effet de serre entre 2018 et 2040, soit une cible deux fois plus ambitieuse que la politique climatique actuelle. Effectivement, c’est rapide. Mais rappelons que le plan climat suisse ne cible que les émissions à l’intérieur de son territoire, soit seulement un tiers de son empreinte carbone. Il faut aussi noter que l’objectif climatique actuel de neutralité carbone à 11,8 millions de tonnes d’équivalent CO2 à l’horizon 2050 fait l’hypothèse qu’il sera possible de compenser ce volume d’émission annuel avec des techniques de captage et de stockage qui restent aujourd’hui incertaines.

Interrogé sur la question du délai, Hy Dao, professeur à l’Institut des sciences de l’environnement de l’Université de Genève explique que « ce calendrier correspond à ce que dit la science : d’après elle, il faudrait prendre d’importantes mesures dans les dix ans à venir ». Si la marche est si haute aujourd’hui, c’est parce que nous procrastinons ces efforts de transition écologique depuis des décennies.

La question de la vitesse de la transition écologique en Suisse doit être recontextualisée dans un contexte global. La limite planétaire du changement climatique se chiffre en degrés, et donc en tonnes de gaz à effet de serre émissibles à l’échelle de la planète (le budget carbone). Plus les pays riches parviennent à faire baisser leurs empreintes, plus il restera de ressources disponibles pour permettre un développement durable dans les pays les plus pauvres (c’est le même mécanisme redistributif à l’œuvre à l’échelle d’un pays, d’un canton, ou d’une ville). Dit autrement, une transition rapide en Suisse dégage une marge de manœuvre pour que d’autres populations plus démunies ne se retrouvent pas soudainement dos au mur, sans budget carbone pour pouvoir se développer.

« Les initiants veulent aller trop loin, en trop peu de temps », commente le conseiller fédéral en charge de l’Environnement Albert Rösti ; « au vu des mesures radicales qu’il faudrait prendre pour le respecter, ce calendrier n’est pas réaliste ». S’il y a une leçon à retenir de l’histoire des politiques environnementales, c’est bien que, niveau objectifs, mieux vaut trop que pas assez ambitieux. C’est d’ailleurs curieux, nous vénérons les excès d’optimisme des multinationales, prêchant une mentalité entrepreneuriale pro-innovation, mais nous n’appliquons jamais cette même mentalité aux enjeux écologiques. Nous investissons machinalement des milliards dans l’IA mais presque rien dans la préservation de l’habitabilité même de la vie sur Terre.

La raison d’être de cette initiative est de mettre en mouvement la société suisse vers un idéal de durabilité écologique. De nombreuses questions restent ouvertes mais le rejet de cette initiative marquerait un refus clair et net de tout effort supplémentaire, précisément le signal contraire que nous devrions aujourd’hui envoyer au monde.

Après tout, le délai n’est qu’un détail. L’élément central de l’initiative reste de donner un cadre clair et précis au développement durable. Si c’est vraiment l’histoire du timing qui bloque, le Conseil fédéral et le Parlement pourraient très bien proposer un contre-projet avec un délai plus long (il y a d’ailleurs eu un contre-projet porté par les Vert·e·s et le parti socialiste qui proposait de supprimer le délai des 10 ans). Mais le problème est ailleurs. Le fait qu’il n’y ait eu aucune alternative proposée ou validée par ces instances montre bien que le délai n’est pas l’aspect déterminant motivant le rejet de l’initiative.

#6 – Est-il vraiment nécessaire d’introduire une nouvelle loi ?

« La Constitution contient déjà des dispositions équilibrées pour encourager le développement durable. Celles-ci laissent une marge de manœuvre au législateur. L’initiative quant à elle se concentre uniquement sur la protection de l’environnement » (p. 13).

On peut en effet trouver quelques éléments dans la Constitution fédérale Suisse. Le développement durable est mentionné comme l’un des quatre buts dans l’Article 2. Cet article stipule que la Confédération « s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles ». L’Article 54 (« Affaires étrangères ») mentionne la nécessité d’une « préservation des ressources naturelles ». L’Article 73 (« Développement durable ») spécifie que « la Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain ». Et l’Article 74 (« Protection de l’environnement ») donne à la Confédération le droit de légiférer « sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes ».

Mais ces articles manquent de précision. À aucun moment la Constitution ne définit ce qu’elle entend par équilibre durable et développement durable. Apparu depuis les années 1980, le terme développement durable est maintenant servi à toutes les sauces, souvent dans des optiques de greenwashing. Même TotalEnergies « inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations ». Le concept de « protection de l’environnement » est encore plus vieux, utilisé maintenant sur presque tous les fascicules de RSE (la « protection de l’environnement est une priorité majeure » pour Coca-Cola, par exemple).

« Contrairement à celles de l’initiative, les dispositions existantes n’entraînent pas de conséquences rigoureuses pour l’économie et la société », affirme le Conseil fédéral. C’est vrai et là est bien le problème. La marge de manœuvre que donne la Constitution dans son état actuel est une faiblesse ; c’est une carte joker accordée à toutes les organisations qui cherchent désespérément des excuses pour ne rien changer.

La preuve : la transition n’a pas véritablement commencé. L’empreinte biodiversité suisse s’est légèrement aggravée entre 2000 et 2018, alors que les empreintes gaz à effet de serre, stress hydrique, azote, et matière n’ont presque pas baissé. Comme on le voit dans la Figure 14, tous les éléments qui constituent l’empreinte écologique suisse stagnent plus ou moins depuis deux décennies. Pour l’organisation patronale Economiesuisse, « l’approche Suisse de la durabilité fonctionne ». On aimerait bien mais cette affirmation ne passe pas l’épreuve des chiffres.

Il ne s’agit pas de réinventer la roue. L’initiative pour la responsabilité environnementale viendrait s’ajouter aux dispositions constitutionnelles mentionnées plus haut, apportant plus de précision sur la définition de la durabilité (le respect des limites planétaires) et donnant un cap quantifiable de transition écologique (10 ans pour faire suffisamment baisser les différents éléments de l’empreinte suisse).

L’initiative « se concentre uniquement sur la protection de l’environnement », nous explique le Conseil fédéral et le Parlement. Exactement, et c’est sa force. Elle a le mérite de clairement délimiter des conditions de durabilité. On ne le répètera jamais assez : il ne peut pas y avoir de prospérité économique et de bien-être social dans un monde aux écosystèmes mourants. La vision du développement durable comme une triple bottom line où l’économique, le social, et l’environnemental aurait la même importance est désuète et doit être remplacée par une vision plus science-based reconnaissant une hiérarchie entre les différents déterminants de la prospérité (Figure 15).

#7 – La Suisse peut-elle faire cavalier seule en matière d’écologie ?

« La Suisse s’engage dans le cadre d’accords internationaux en faveur d’une action coordonnée au niveau mondial pour la protection de l’environnement et du climat. Cette voie a fait ses preuves. Si la Suisse réduit sa consommation en faisant cavalier seul, cela n’aura guère d’effet sur la situation environnementale mondiale » (p. 13).

Encore une fois, répétons-le haut et fort : cette voie n’a pas fait ses preuves. En avril 2024, la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la Suisse pour une inaction climatique qui va à l’encontre de la Convention des droits de l’Homme. Selon Géraldine Pflieger, directrice de l’Institut des sciences de l’environnement à l’Université de Genève, « la Suisse n’est pas dans une trajectoire favorable » pour respecter la feuille de route de l’Accord de Paris. Ce constat est partagé par de nombreux scientifiques signataires d’une tribune en soutien à l’initiative. C’est un fait indéniable : si cette voie avait véritablement fait ses preuves, la Suisse serait déjà revenue sous le seuil des limites planétaires.

« Sa mise en œuvre n’aurait pas de conséquence au niveau de la planète », explique Stéphanie Ruegsegger, la directrice de l’organisation patronale FER Genève. Attention au discours d’inaction qui consiste à dire que l’effort de la Suisse ne changera rien à l’état du monde. Les tenants de ce discours aiment rappeler qu’un petit pays comme la Suisse n’est responsable que d’une portion négligeable des atteintes à l’environnement (e.g., moins de 1 % des émissions globales).

Mais il existe d’autres chiffres qui ne racontent pas la même histoire. Avec 11 tonnes de CO2 par an et par habitant (c’est la fourchette basse car les estimations oscillent entre 11 et 15 tonnes), la Suisse est le 13e pays avec la plus haute empreinte carbone au monde. On pourrait aussi inclure l’empreinte carbone de la place financière suisse qui fait passer sa part globale de 1 % à 3 %, soit l’équivalent des émissions directes du Brésil, du Japon, ou de l’Indonésie. Son empreinte matière en 2021 avoisine les 40 tonnes par an/habitant, ce qui fait d’elle le 11e pays le plus consommateur de ressources naturelles. L’empreinte eau Suisse avoisine les 4 200 litres par personne et par jour, soit 3 fois la moyenne mondiale. On se rend vite compte que l’empreinte de la Suisse, tout comme celle de pleins d’autres petits pays riches qui aiment se raconter la fable du presque rien, n’est pas négligeable du tout.

Le choix des mots est important. Parler de « la responsabilité environnementale de la Suisse » implique que la Suisse n’agit pas seulement pour garantir le bien-être de son peuple mais surtout pour cesser de contribuer à des pollutions imposées à d’autres régions. Comme l’écrivent les auteur·ice·s de l’étude mentionnée plus haut, « la Suisse transfère donc une grande partie de son impact environnemental à l’étranger ». En effet, deux tiers de l’empreinte écologique Suisse est subie à l’étranger et cette partie a augmenté durant les dernières décennies (Figure 16).

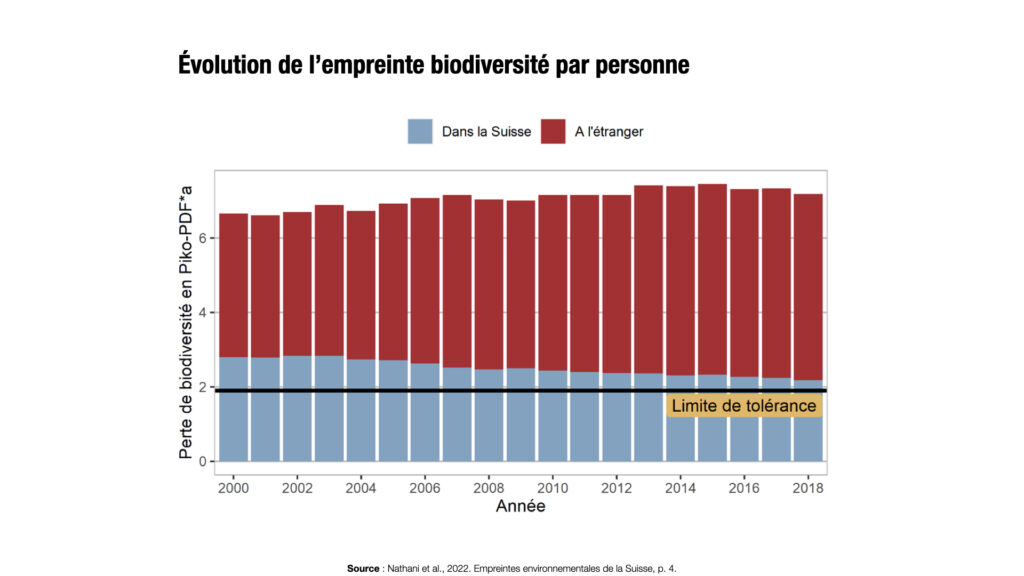

Alors que la part étrangère de l’empreinte biodiversité ne représentait que 58 % de l’empreinte en 2000, elle est passée à 70 % en 2018 (Figure 17). Concernant l’eau, 82 % de l’empreinte hydrique Suisse se situe en dehors du territoire national. Quant aux émissions de gaz à effet de serre, c’est presque deux tiers de l’empreinte suisse qui se retrouvent dans les émissions importées. Avant de se soucier de coordination internationale, la Suisse devrait a minima viser une sorte de neutralité écologique, une situation où personne au-delà des frontières nationales ne devrait pâtir de son mode de vie.

Finissons par noter que la Suisse ne se gêne pas pour faire cavalier seul sur bon nombre d’autres fronts. Si les actions d’un pays étaient absolument contraints par les autres, la Suisse serait dans l’UE, aurait adopté l’euro, aurait harmonisé ses règles fiscales avec ses voisins, etc. On peut faire cavalier seul sur le volet bancaire mais pas sur le volet écologique ? Deux poids, deux mesures.

« Seule à appliquer une mesure aussi drastique, la Suisse perdrait en compétitivité vis-à-vis des autres pays », écrit Steven Kakon dans une tribune pour Entreprise Romande, le journal de l’organisation patronale FER Genève. D’un point de vue strictement économique, c’est vrai. C’est un casse-tête récurrent au fil de l’histoire. Les premières plantations à abolir l’esclavage, les premières usines à interdire le travail des enfants, les premiers pays à instaurer des impôts ; l’histoire du développement est jalonnée de ces moments où des territoires pionniers décident de faire le premier pas. C’est précisément le choix du 9 février : le peuple suisse peut soit continuer de privilégier la compétitivité de son économie aux dépens de sa durabilité, soit être l’un des premiers pays au monde à faire le contraire.

Dans leur argumentaire, les portant·e·s de l’initiative proposent de faire de la Suisse un modèle : « La Suisse a toutes les cartes en main pour devenir un modèle : nous avons de l’argent, des technologies et une démocratie forte. De plus, en tant qu’importante place financière et marché de matières premières, la Suisse dispose d’un énorme levier pour donner une impulsion à une économie d’avenir. Si nous montrons la voie, si nous montrons comment il est possible de vivre en respectant les limites de la planète, alors nous pourrons amorcer un changement dans le monde entier » (p. 14).

La Finlande vise la neutralité carbone d’ici 2035 et l’Islande et l’Autriche d’ici 2040, bien avant tous les autres pays au monde. La Nouvelle Zélande a fait cavalier seul en 2019 pour remplacer le PIB par un budget bien-être, une stratégie maintenant mise en place dans plusieurs autres pays regroupés dans le Partenariat des Gouvernements en faveur d’une Économie du Bien-être. N’oublions pas que c’est en Suisse, en 1998 déjà, qu’apparaissait le projet visionnaire d’une Société à 2000 watts. De tous les pays au monde, la Suisse est l’un des candidats les plus à même de faire cavalier seul. Nous pouvons démocratiquement décider de ne rien faire, mais nous ne pouvons plus en 2025 se donner des excuses comme quoi nous avons dit non parce que le oui était impossible.

Conclusion : l’art de couler sans grâce

Selon les sondages, il semblerait que le non l’emporte. Cette initiative risque de rejoindre le cimetière des propositions écologiques, aux côtés de l’initiative biodiversité, rejetée à 63 % en septembre 2024. C’est la triste histoire de la lutte environnementale : l’eau de la casserole se réchauffe progressivement et les grenouilles continuent de trouver des excuses pour éviter d’agir. This is fine. Nous n’arriverons probablement pas à éviter un effondrement écologique majeur, pour les populations les plus vulnérables d’abord, et graduellement pour le reste du monde, et notre échec restera un sujet de recherche palpitant pour ce qui restera des universités dans un monde à +3°C.

Ce qui m’étonne le plus dans ces controverses, c’est l’asymétrie de la qualité des arguments. Selon le contrôle fédéral des finances, les partisans de l’initiative ont 233 520 francs pour faire campagne, soit seulement la moitié du budget de l’opposition (450 000 francs). Niveau puissance d’argumentation, c’est l’équivalent d’un boxeur de 100 kg qui affronte un adversaire n’en faisant que cinquante. Et pourtant, curieusement, l’argument du contre est assez facilement falsifiable. Malgré des armées d’analystes privés (j’imagine grassement payés), les détracteurs peinent à construire un argumentaire scientifiquement rigoureux pour justifier leur défense du statu quo.

« La Suisse ne doit pas se restreindre au point de devenir un pays en développement », s’affole Alexander Keberle, membre de la direction de l’organisation patronale Economiesuisse. La directrice d’une autre organisation patronale décrie une initiative « dangereuse et irréaliste », le député Mike Egger (UDC/SG) parle d’un « monstre bureaucratique », alors que l’alliance des partis bourgeois décrie une « utopie verte insensée », une « bombe sociopolitique », et « une expérimentation économique digne des pires dictatures communistes ». Ce n’est pas un débat public, c’est une chasse aux sorcières où toute évocation liée à l’écologie est automatiquement punchlinée comme, soit un manque de réalisme, ou pire, une tentative délibérée de saboter l’économie.

Malheureusement, l’histoire a démontré, au moins depuis le rapport Meadows de 1972 qu’il est extrêmement difficile de faire bouger les lignes. Cinquante ans plus tard, nous savons ce que nous aurions dû faire à l’époque. Et pourtant, nous continuons de refaire la même erreur. Réveillons-nous. Il ne faudrait pas que dans cinquante ans, d’autres comme moi viennent déplorer l’inaction d’aujourd’hui de la même manière que je déplore l’inaction d’hier, pointant du doigt ces pays dans l’opulence qui rechignaient à ralentir la destruction du monde parce que ce n’était pas « économiquement réaliste ».

La version originale de cet article a été publiée sur le site personnel de l’auteur

6 Responses

Pas de réaction après le résultat sans appel ?

Il me semble qu’il y a deux problèmes qui font obstacle et qui ne sont pas de même nature :

– le discours en faveur d’un changement radical de nos modes de vie est perçu essentiellement à travers les contraintes et les restrictions parce que nous courons derrière les défenseurs du capitalisme qui donnent le ton des débats. A quand un discours sur l’avenir désirable ?

– la manière dont les arguments pour la prise en compte des limites planétaires repose sur une rhétorique analytique. Or les problèmes soulevés ont une dimension systémique. La question du ou des leviers décisifs à actionner est délicate. Si on insiste sur les restrictions à la consommation ou aux déplacements, l’effet est souvent négatif sur l’opinion. A mon sens, le levier probablement le plus efficace et le plus acceptable par la majorité des citoyens est la réduction des inégalités. Car les plus grands profiteurs du système sont finalement moins nombreux (en France 10% de la population détient environ la moitié des richesses selon l’INSEE). C’est peut-être à cela que les partis de gauche devraient adosser leur argumentaire.

Alors non. Que les partis défendent leur biftek à coups d’arguments limites ou même malhonnêtes ne permet pas de dire qu’il n’est pas une bonne chose de demander l’avis de citoyens sur de tels sujets de société. C’est aux responsables de l’initiative les démonter comme remarquablement fait ici. Le débat qui en sera issu est bien tout l’intérêt des initiatives populaires.

Alors non. Que les partis défendent leur biftek à coups d’arguments limites ou même malhonnêtes ne permet pas de dire qu’il n’est pas une bonne chose de demander l’avis de citoyens sur de tels sujets de société. C’est aux initiateurs de les démonter (comme remarquablement fait ici) et le débat qui en sera issu est bien tout l’intérêt des initiatives populaires.

C’est là qu’on voit les limites de la démocratie à la Suisse. Avec les référendums, ce sont d’autant plus de thématiques qui sont soumises aux passions et à l’irrationalité d’une opinion publique aisément manipulable, on a là une belle démonstration.

Alors non. Que les partis défendent leur biftek à coups d’arguments limites ou même malhonnêtes ne permet pas de dire qu’il n’est pas une bonne chose de demander l’avis de citoyens sur de tels sujets de société. C’est aux initiateurs de les démonter (comme remarquablement fait ici) et le débat qui en sera issu est bien tout l’intérêt des initiatives populaires.