|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

En 2025, les premières alertes face au risque d’allergies polliniques ont été lancées à la mi-février, et même s’il ne s’agit pas de l’alerte la plus précoce sur le territoire, on observe bien une tendance à des floraisons et des saisons des pollens toujours plus précoces du fait d’hivers plus doux.

Cet article propose donc un aperçu du lien entre pollens et le risque allergique, l’un des risques pour la santé humaine qui a été évalué comme étant déjà amplifié par le changement climatique, avec un haut niveau de preuve, d’après le Groupe II du GIEC.

Les allergies polliniques

Reprenons par les bases de biologie végétale. Les pollens sont l’élément mobile mâle des plantes à fleurs, généralement produits en grande quantité et dispersés par le vent. Il s’agit de grains de quelques dizaines de micromètre de diamètre, (un peu en dessous du diamètre d’un cheveu).

Chez certaines personnes, le contact ou l’inhalation du pollen peut déclencher une surréaction du système immunitaire : celui-ci interprète le pollen comme une menace alors qu’il n’en représente pas vraiment une. C’est cette hypersensibilité qui va déclencher des symptômes au niveau des zones de contact avec le pollen : les muqueuses respiratoires et oculaires, plus rarement la peau. Ces manifestations sont généralement bénignes : éternuements, larmoiements… Il s’agit de la rhinite (ou rhino-conjonctivite) allergique, qu’on appelle parfois le rhume des foins.

Une manifestation moins bénigne de l’allergie pollinique est l’asthme allergique, une affection inflammatoire des bronches en réaction à l’inhalation des pollens qui se manifeste par des troubles respiratoires, des quintes de toux, un essoufflement important en cas d’effort.

L’asthme, qui peut être lié à d’autres facteurs que le pollen (notamment la pollution atmosphérique) peut avoir un impact important sur la qualité de vie, et peut également prendre des formes graves, nécessitant parfois le passage aux urgences. Notons que l’asthme allergique est très lié à la rhinite allergique : la seconde multiplierait d’un facteur 4 l’apparition du premier.

Où en sont les allergies en France ?

Concernant l’ampleur du problème de santé publique que représente l’allergie pollinique, il faut tout d’abord signaler qu’en France, les enquêtes qui ont permis de chiffrer l’impact sur la santé des pollens allergisants sont assez datées.

Les enquêtes épidémiologiques qui ont permis de chiffrer ce problème datent de 1994 à 2006, et elles indiquaient que 7 à 20% des enfants et environ 30% des adultes seraient susceptibles au risque d’allergies aux pollens, à des degrés variés. Les données disponibles suggèrent que ces niveaux peuvent varier assez sensiblement d’une région à l’autre. Il est important de signaler également que ces chiffres manquent de précision, et sont plutôt à interpréter comme une valeur haute : ils sont cohérents avec les chiffres mondiaux de la World Allergy Organisation, qui estime qu’entre 10% à 30% de la population mondiale serait affectée par les rhinites allergiques, mais ce chiffre englobe également les allergies non polliniques.

D’après une étude datant de 2005, les pollens de différentes espèces ont été mises en relation avec le risque de rhinite ou conjonctivite allergique nécessitant la prescription d’un médicament remboursé par la sécurité sociale (principalement des antihistaminiques). Un lien a ainsi été observé entre les comptes polliniques (le nombre de grains par mètre cube d’air) pour le bouleau, le cyprès, le chêne le frêne et les graminées et les remboursements de médicaments associés à ces allergies.

D’autres végétaux sont néanmoins susceptibles d’engendrer des symptômes allergiques, notamment l’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia), plante classée comme envahissante et qui s’est largement installée dans certaines régions de France au cours des dernières décennies, notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes. En 2020, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) estimait ainsi que les coûts de prise en charge médicale (principalement médicaments et consultations) représentaient entre 60 et 185 millions d’euros par an en France.

NEWSLETTER

Chaque vendredi, recevez un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

+30 000 SONT DÉJÀ INSCRITS

Une alerte pour chaque article mis en ligne, et une lettre hebdo chaque vendredi, avec un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

Quels effets du changement climatique sur les allergies ?

Dans sa contribution au 6e rapport d’évaluation sur l’évolution du climat, le Groupe 2 du GIEC, celui travaillant sur les impacts, les vulnérabilités et l’adaptation, et notamment sur les conséquences pour la santé du changement climatique, évalue le niveau de preuve comme haut en ce qui concerne le lien entre changement climatique et risques associés aux pollens.

En effet, une étude conduite sur plusieurs continents de l’hémisphère Nord a établi un lien solide entre, d’une part, l’augmentation des températures; et d’autre part la durée de la saison des pollens mais aussi les concentrations de pollens dans l’air. Ces résultats ont permis de conclure que le changement climatique pourrait d’ores et déjà contribuer à une augmentation des risques pour la santé liés aux pollens.

Ces risques pourraient continuer d’augmenter avec le changement climatique. En effet, en plus des températures plus chaudes, qui engendrent des saisons des pollens plus précoces et plus longues, vient s’ajouter un autre phénomène : l’effet « fertilisateur » de la hausse de la teneur atmosphérique en CO2, qui peut accroître la productivité de certaines plantes, et donc leur production de pollen.

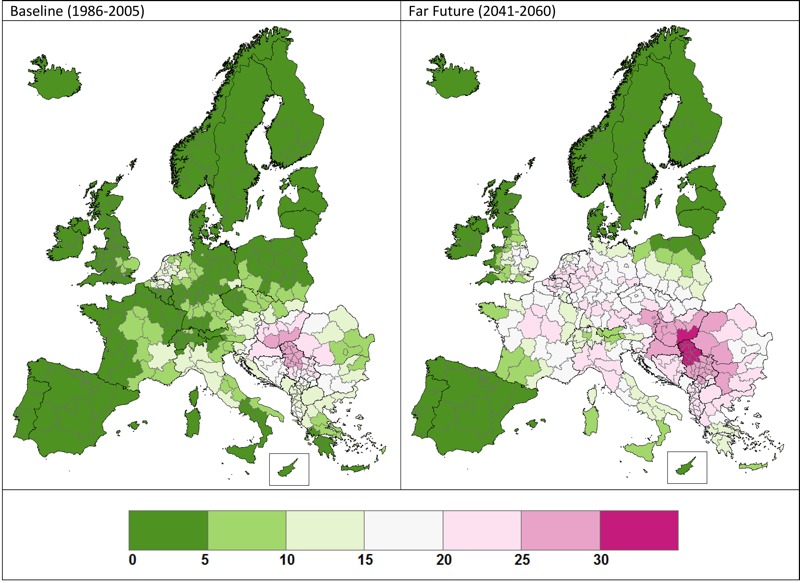

Des modélisations ont ainsi permis d’estimer que le fardeau sanitaire lié aux allergies dues au pollen de l’ambroisie pourrait doubler en Europe sous différents scénarios de réchauffement, et notamment se propager à des régions où la présence de cette plante est encore rare.

Le changement climatique : une cause parmi d’autres

Le réchauffement climatique n’est malheureusement pas le seul facteur environnemental qui risque d’augmenter le fardeau des allergies polliniques. Nous avons déjà mentionné la problématique des espèces invasives avec l’exemple de l’ambroisie : les espèces invasives font justement partie des cinq grandes causes de l’effondrement de la biodiversité, d’après l’IPBES.

La pollution atmosphérique est également un facteur qui peut exacerber les problèmes liés aux pollens. En effet, certains polluants chimiques peuvent modifier la réaction allergique de différentes façons, soit en augmentant la vulnérabilité des individus, soit même en modifiant les propriétés allergènes des grains de pollen eux-mêmes, en modifiant leur paroi ou encore leur contenu protéique.

Quelles pistes d’action contre les allergies ?

Malgré un risque en augmentation du fait du changement climatique, les mesures de prévention classique face aux allergies polliniques restent efficaces. Ces mesures comprennent notamment la diffusion des messages de prévention claire pour les pollens (se rincer les cheveux le soir, ne pas faire sécher son linge dehors, aérer de préférence avant le lever ou après le coucher de soleil). Elles nécessitent également de maintenir un système de surveillance en charge des bulletins polliniques et des alertes.

En ce qui concerne le réchauffement climatique : rappeler que pour les impacts pour la santé comme pour les autres domaines, nos capacités d’adaptation sont limitées, et ne pourront nous protéger que jusqu’à un certain niveau de réchauffement. La meilleure façon de réduire les impacts du changement climatique sur la santé reste de s’attaquer à la source du problème, les émissions de CO2.

Toutefois, il faut néanmoins veiller à ce que les mesures d’adaptation disponibles (et indispensables) ne contribuent pas à aggraver le risque pollinique. Ce point de vigilance est notamment important en ce qui concerne les espaces verts urbains.

Si les bénéfices des espaces verts urbains pour la santé et l’environnement sont très larges, que ce soit en termes d’adaptation au changement climatique, de santé mentale, de biodiversité ou encore de gestion des eaux, il n’en faut pas moins veiller à en minimiser les risques, et le risque d’allergie aux pollens en fait partie.

One Response

“lien solide”, “permis de conclure qu’il pourrait”, “il pourrait”… En somme rien de “solide”, tout ce qu’on peut dire c’est que les éléments avancés ne contredisent pas l’idée que le changement climatique puisse, peut-être, augmenter les allergies au pollen (ce qui devient dans le titre “Le changement climatique augmente les allergies au pollen”). Tour de passe-passe classique.