|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Avec l’explosion de la fast fashion et des vêtements toujours moins chers, le Made in France est-il encore possible ? Avant un vote crucial sur la Fast fashion au Sénat les 2 et 3 juin 2025, nous faisons le tour de la mode avec Julia Faure, co-fondatrice de la marque Loom et co-présidente du Mouvement Impact France.

On le voit dans les magazines, sur leurs sites Internet, sur les réseaux sociaux… les acteurs de la mode n’ont jamais autant parlé d’écologie, et pourtant, la mode n’a jamais autant pollué. Comment est-ce possible ?

Réponse courte : Produire, c’est polluer. Or, chaque année ou presque, on produit et on consomme plus de vêtements que la précédente. Les acteurs de la mode parlent d’emballages en kraft, de matière révolutionnaire, de polyester recyclé mais n’abordent pas le problème central de la mode : la quantité de vêtements produite.

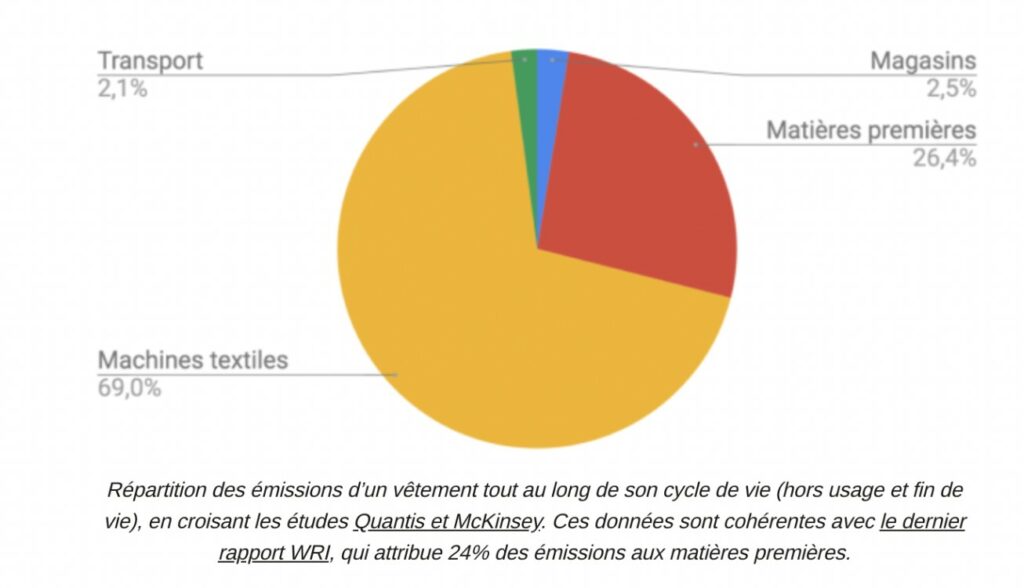

Réponse longue (en reprenant ici la plupart des informations disponibles sur le site enmodeclimat.fr ): Prenons le sujet des émissions de gaz à effet de serre. À date, les principaux engagements du textile pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre figurant dans le Fashion Pact (une coalition mondiale d’entreprises du textile formée lors du G7 de Biarritz en 2019) reposent sur deux formes d’actions :

- L’incorporation de matières dites éco-responsables : lyocell, coton bio, coton recyclé, lin, polyester recyclé…

- La diminution des émissions liées au fonctionnement interne (bureaux ou magasins).

Bien que louables, ces actions sont largement insuffisantes. Pour maintenir le réchauffement climatique à moins de 1,5°C, le secteur textile doit diviser ses émissions de gaz à effet de serre par trois entre 2020 et 2050.

Or, environ les 2/3 des émissions du secteur textile proviennent de l’énergie consommée par les machines qui transforment la matière en vêtement (filature, teinture, tissage, ennoblissement, lavage…) dans les lieux de production, notamment car la production a majoritairement lieu dans des pays d’Asie au mix énergétique fortement carboné. Les émissions liées aux matières premières, magasins et bureaux sont secondaires.

De même, l’utilisation de matières recyclées est une solution très partielle : si le recyclage peut réduire la pression sur la matière, il ne diminue que très peu l’énergie consommée.

Finalement, le vrai moyen pour diminuer les émissions de GES du secteur textile (et toutes les pollutions en général), c’est de produire et consommer moins de vêtements.

Dans un excellent article sur le blog de Loom La mode à l’envers, vous évoquez les 5 grandes étapes pour la confection d’un vêtement. Avant d’aller plus loin et pour que tout le monde comprenne bien, pourriez-vous nous expliquer ces étapes.

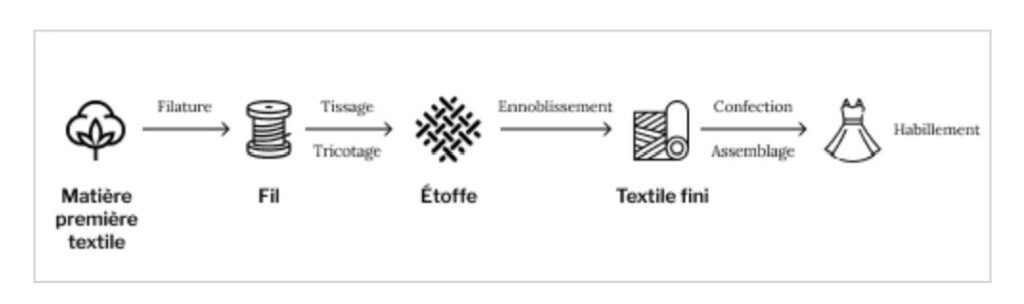

Une image vaut 1000 mots non ?

- La culture ou fabrication de la matière première

On commence par produire la fibre : on fait pousser le coton, on élève des moutons pour avoir de la laine ou bien, on raffine du pétrole pour obtenir du polyester, etc. - La transformation en fil

On retord les fibres entre elles pour faire un fil : c’est l’étape de filature. Mais autour, il y a souvent des étapes qu’on ne voit pas comme le nettoyage, le peignage ou le cardage. - Le tissage ou le tricotage du tissu

On transforme le fil en étoffe grâce à deux techniques principales : le tissage (pour un rendu plus structuré, comme pour les chemises et les jeans) ou le tricotage (pour un rendu plus souple, comme pour les t-shirts ou les pulls).

- Ennoblissement

C’est tous les traitements qu’on applique au textile pour transformer son aspect. Le plus connu d’entre eux, c’est la teinture, mais il y en a plein d’autres : impression pour obtenir un motif, grattage pour faire de la flanelle, stabilisation pour éviter les rétrécissements, traitements déperlants pour le outdoor etc.. En général, c’est l’étape la plus énergivore car ça implique de monter de l’eau à haute température, et ça émet d’autant plus de gaz à effet de serre que les machines fonctionnent souvent avec du gaz.

- La confection

Le tissu est découpé puis cousu pour devenir un vêtement. C’est l’étape qui demande le plus de main d’œuvre – c’est pour cela qu’elle est en majorité réalisée dans des pays où les gens sont mal payés.

Le Made in France est aujourd’hui en grande souffrance. Vous avez déclaré « plus vous achetez de vêtements, plus vous tuez le made in France ». Qu’est ce que cela signifie exactement ?

C’est un phénomène qu’on observe depuis les années 80 : les français achètent de plus en plus de vêtements et il y en a de moins en moins qui sont fabriqués en France.

Logique : le budget habillement reste globalement stable depuis 30 ans, donc pour acheter plus de vêtements, il faut les payer moins cher. Et pour faire des vêtements moins cher, le meilleur moyen c’est d’aller fabriquer dans des pays où les gens sont mal payés – donc pas la France. Pour vous donner un ordre de grandeur, le salaire minimum en Tunisie ou au Bangladesh tourne autour de 100€, soit environ 15 fois moins qu’en France.

Au final, le constat est le suivant : plus les français consomment de vêtements, plus le made in France disparaît.

Concrètement, que faudrait-il pour avoir plus de Made in France ?

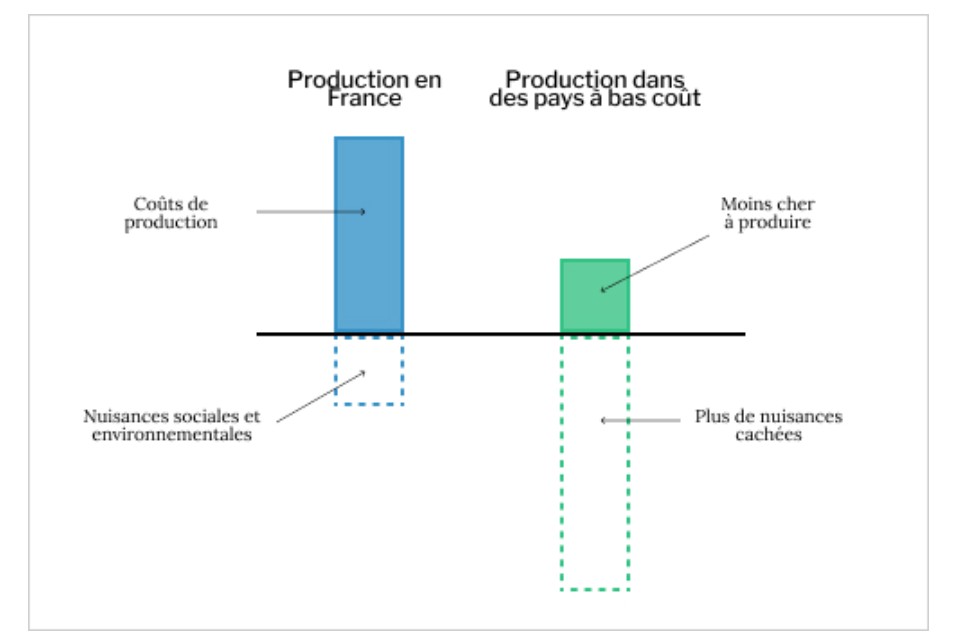

Ce qui tue le made in France, c’est l’afflux de vêtements à bas prix, prix qui sont impossibles à concurrencer à fabriquant localement.

Les usines de vêtements de Chine ou au Bangladesh fabriquent à des prix très bas, surtout parce qu’on y paye les gens des salaires de misère, que les normes environnementales y sont moins strictes, voire inexistantes, et qu’on fait tourner les usines avec des énergies ultra-carbonées bon marché (exemple : du gaz russe en Chine ou au Bangladesh).

Tout ça biaise le comparatif des coûts de production pays par pays qu’on montrait plus haut : même si les usines françaises tournent avec des machines dernier cri, les différences de normes sociales et environnementales sont telles que l’écart de coûts reste trop important.

Bref, il existe une “prime au vice”, un avantage compétitif à mal faire.

Si on veut voir un jour ré-apparaître une industrie textile en France, il faut donc d’abord remettre en place les conditions d’une concurrence loyale avec les autres pays. L’idéal serait de faire en sorte que les pays à bas coûts adoptent des normes sociales et environnementales aussi ambitieuses que les nôtres (voire meilleures !), mais ça risque de prendre beaucoup, beaucoup de temps…

Alors en attendant, il faut pénaliser – voire interdire – les importations de vêtements dont la fabrication se fait dans des pays moins-disants socialement et écologiquement.

Lors d’un échange vous m’aviez dit qu’il n’y avait pas de raison qu’un tee shirt Made in France soit de meilleure qualité qu’un tee shirt H&M à 5 euros fait à l’autre bout du monde… Comment le consommateur peut savoir si un produit est de qualité ?

A moins d’avoir une sacrée expertise (par exemple, si vous êtes une ancienne ouvrière textile du Nord ou si vous avez l’habitude de chiner), les consommateurs et consommatrices ont peu de chance de pouvoir reconnaître un vêtement de qualité. Pour la plupart des gens, c’est la marque qui est garante ou non de qualité.

Cela dit, ce serait une erreur de croire que les vêtements de fast fashion ne sont pas résistants : le savoir-faire des industries textiles asiatiques est souvent excellent et les matières utilisées – souvent des matières synthétiques – sont par nature plus résistantes que les matières naturelles. Mais on parvient aussi à fabriquer des vêtements de très bonne qualité chez nous : on est rarement déçu d’un pull Le Minor ou de chaussettes Missègle.

Quelle est la meilleure façon pour faire comprendre en quelques mots qu’un tee-shirt à 5€, c’est un problème ?

Un t-shirt en coton bio, de bonne qualité et fabriqué au Portugal coûte autour de 10€ à produire : même en appliquant une toute petite marge, il doit être vendu autour 25€ quand on prend en compte les coûts logistiques, de distribution et la TVA.

Pour qu’une marque arrive à proposer un produit 5 fois moins cher, c’est simple : il faut moins payer les usines. Soit parce que c’est de la mauvaise qualité, soit parce que le coton n’est pas bio, soit parce que c’est fabriqué dans des pays peu protecteurs pour la main d’œuvre et l’environnement.

Prenons un exemple concret. Combien coûterait un tee shirt blanc basique de qualité s’il était fait 100% en France ?

On peut regarder le prix de Maison Lemahieu, une usine française spécialisée dans le tricotage circulaire qui vend en direct (donc avec une toute petite marge) : sur leur site, le t-shirt basique en coton bio est à 39€. Je pense que c’est difficile de faire moins.

NEWSLETTER

Chaque vendredi, recevez un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

+30 000 SONT DÉJÀ INSCRITS

Une alerte pour chaque article mis en ligne, et une lettre hebdo chaque vendredi, avec un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

Votre marque Loom pourrait-elle fabriquer 100% en France ? Que faudrait-il de plus ou de moins ?

Nous produisons un peu en France (par exemple nos chaussettes, bonnets, écharpes, ceintures, certains pulls, les tissus de notre chino, notre velours… bref, des produits qui demandent proportionnellement plus de temps de machines que de temps de main d’œuvre) mais essentiellement au Portugal. Bien sûr, produire au Portugal nous permet de vendre moins cher. Mais c’est aussi plus facile d’y faire de la bonne qualité : dans les années 80 quand la France a délocalisé son industrie, le Portugal a renforcé la sienne.

Donc pour répondre à la question, pour qu’on produise 100% en France, il faudrait :

- que nos clients et clientes acceptent de payer nos vêtements de 30 à 100 % plus cher (ce qui n’arrivera jamais)

- renforcer l’industrie textile française (qui est hélas plutôt dans une dynamique inverse)

Vous êtes engagée contre la fast fashion, notamment depuis 2019 avec une proposition de loi avec En Mode climat. Une loi sera prochainement débattue au Sénat les 2 et 3 juin 2025. Quels sont les enjeux ?

La Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile répond à des problématiques environnementales graves, mais aussi à une situation de crise sur le plan économique et social, pour le secteur textile français.

Le développement de la fast fashion et, plus récemment, de l’ultra fast fashion ont profondément bouleversé le paysage économique du secteur textile français. Les conséquences négatives se cumulent, pour la population comme pour les entreprises, notamment celles qui s’efforcent de produire en France ou en Europe des produits à moindre impact environnemental.

Voici ci-dessous une synthèse des effets du modèle économique néfaste de la fast fashion – de nombreuses références sont disponibles sur notre site www.enmodeclimat.fr :

Impacts industriels et économique

- En amont, une accélération de la désindustrialisation avec le risque de perdre des maillons clés pour la chaîne de fabrication textile : filatures, ennoblisseurs, teinturiers.

- En aval, plusieurs segments de distribution touchés par un nombre important de faillites et de PSE, du milieu de gamme aux marques premium (Camaïeu, Devianne, San Marina, Esprit, Princesse Tam Tam…) et les marques éthiques, donneuses d’ordre pour le “made in France”

- Un déficit commercial élevé : -8,5 milliards d’euros pour le textile d’habillement en 2023

Impacts sur l’emploi et les territoires

- Dans le commerce d’habillement, 40 000 emplois ont été supprimés en 10 ans

- Destruction massive d’emplois liée à la désindustrialisation (qui touche plus durement certaines régions), à la concurrence des plateformes de vente en ligne pour le commerce d’habillement et, plus globalement à la course aux prix bas, qui ne permettent pas de maintenir des emplois dans la vente.

- Dévitalisation des centre-villes avec la disparition des magasins indépendants et de plusieurs enseignes historiquement présentes dans les villes moyennes : Camaïeu (520 magasins fermés), André (159), Celio (102), Comptoir des Cotonniers (28), Esprit (100), Pimkie (64), Naf Naf (25), Jennifer (220) etc …

- Une moindre contribution économique aux territoires, liée au déplacement d’une partie du marché vers les plateformes en ligne et à la disparition des acteurs économiques locaux de l’industrie et du commerce textile.

Impacts environnementaux

- Une augmentation exponentielle de la production et de la consommation : une quarantaine de vêtements neufs par Français sont mis sur le marché chaque année, contre moitié moins dans les années 1980.

- L’enjeu du polyester : sa production a explosé (3 millions de tonnes en 1975 ⇒ 80 millions de tonnes en 2025) et contribue massivement à la pollution plastique mondiale. Les fibres synthétiques sont particulièrement utilisées par les marques de fast fashion.

- Moins de 1% des vêtements sont recyclés en de nouveaux vêtements. Les infrastructures d’économie circulaire (tri, réemploi, recyclage) nationales ne sont pas en capacité d’absorber les quantités produites.

Voilà pour le contexte. En somme, la fast fashion et l’ultra fast fashion permettent aux consommateurs d’acheter pas cher… mais sont une catastrophe absolue pour les citoyens que nous sommes également. Donc la loi se propose de freiner le modèle de la fast-fashion à travers 2 mesures phares :

- l’interdiction de la publicité pour les marques d’ultra fast fashion

- un système de prime pénalité pour les marques, en fonction de l’impact environnemental des vêtements qu’elles vendent

Sur le papier, c’est une très bonne loi. Le problème, c’est que, sous la pression de nombreux lobbies, le texte initial a été détricoté. Il va falloir rectifier le tir avant le 10 juin – date du vote au Sénat, car il est urgent de réguler le secteur.

Quand on voit que 22% des colis gérés par la Poste sont issus des sites Temu et Shein… le consommateur n’a-t-il pas aussi un rôle à jouer pour empêcher un tel carnage environnemental ?

C’est une “solution” qu’on entend souvent, notamment dans la bouche des politiques qui ne veulent pas agir… ou dans celles des lobbyistes de la fast fashion. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le pouvoir du consommateur ne marche pas – ou est insuffisant.

1- Asymétrie de l’information : les consommateurs ne peuvent pas orienter TOUS les choix des entreprises, car ils ne voient que la partie émergée de l’iceberg. C’est pour ça que par exemple, beaucoup d’efforts sont consacrés à faire un packaging bien “vert” qui se voit, alors que beaucoup moins d’efforts seront consacrés à d’autres choses moins visibles, comme mieux payer les personnes qui fabriquent les vêtements.

2- Homo economicus : il y a une idée reçue qui est que les gens sont prêts à payer plus cher pour un produit plus éthique. C’est vrai pour certaines personnes ou quand l’écart de prix est minuscule. Mais en général, c’est plutôt le contraire qu’on observe : dans le textile, le prix est le premier critère d’achat. Résultat : 70% des vêtements neufs achetés sont du low cost. Que ce soit parce qu’on n’a pas les moyens ou parce qu’on veut garder son argent pour autre chose, ce n’est pas parce qu’on ne connaît pas les conditions de fabrication qu’on achète une paire de chaussures à 8€ ou un t-shirt à 5€, mais parce qu’on cherche un bas prix.

Les consommateurs ont certes un rôle à jouer : ils permettent de faire émerger des marques éthiques comme Veja, ou de maintenir une industrie textile en France. Mais c’est surtout en tant que citoyens que les individus peuvent agir, en demandant des lois qui régulent le secteur textile. Car au final, ce que le consommateur croyait gagner en achetant pas cher, c’est le citoyen qui le perd (j’ai développé cette idée dans ce Ted).

Vous rappeliez à juste titre que la fast fashion ce n’est pas que Shein ou Temu mais aussi des marques françaises… Si la loi fast fashion n’est toujours pas passée, c’est aussi pour protéger des marques françaises ?

C’est difficile de savoir pourquoi cette loi qui a été votée il y a plus d’un an à l’Assemblée (en mars 2024) n’est toujours pas passée au Sénat. Mais ce qui est sûr, c’est que les marques low-cost et de fast fashion françaises et européennes s’activent pour ne pas être touchées – plutôt que d’améliorer leurs pratiques. Et leur lobbying a marché : la rapportrice de la loi au Sénat affirme “Je ne veux pas toucher d’un centime une entreprise comme Décathlon ou Kiabi”.

L’ancien ministre de l’intérieur du gouvernement Macron Christophe Castaner recruté par Shein en tant que responsable RSE… qu’en pensez-vous ?

Beaucoup de mal. En réalité, cela révèle de vrais dysfonctionnements dans notre démocratie : les lobbys ont trop de puissance ou ne sont pas assez encadrés.

Comme c’est le discours de beaucoup de marques, peut-on considérer qu’une marque qui cherche à vendre toujours plus de vêtements et qui essaye juste de produire un peu moins ‘sale’ fait du greenwashing ?

Je crois que ça dépend de quelle marque on parle et de ce qu’on entend par “moins sale”.

Si le “moins sale”, c’est relocaliser la production en Europe, ou arrêter le coton conventionnel pour passer au bio par exemple, alors ce n’est pas du greenwashing, c’est un changement structurel. Au contraire, s’il s’agit juste de recycler les cintres, de mettre des led en boutique, ou d’utiliser du polyester recyclé (on en parle dans cet article : https://la-mode-a-l-envers.loom.fr/blog/le-polyester-recycle-cet-ecran-de-fumee), alors oui, c’est du greenwashing.

Aussi, je crois que les marques qui font bien doivent grandir. On l’a vu au début de cet entretien : plus les vêtements sont bien produits, moins on fabrique de vêtements (et vice versa). Donc c’est une bonne chose que des marques comme Veja, Drapeau Noir, Patine ou Emoi Emoi continuent à se développer.

Si vous n’aviez qu’un seul message à faire passer, ce serait lequel ?

Pour faire mieux, il ne faut pas compter que sur le pouvoir du consommateur ou la RSE des entreprises, il faut surtout changer les règles du jeu.

5 Responses

Bonjour,

J’ai des polos noirs “Journée de la Neurologie Française 1999” que j’ai porté fréquemment. Le noir commence a être moins franc, mais le tissus est encore bon.

Si j’achète un tishirt ou un polo made in France au dessus de 40€, est-ce que je peux avoir la garantie qu’il durera aussi longtemps ? Au moins 15 ans ?

Et on fait quoi lorsque l on voit en magasin le même tee shirt shein mais à 25 euros ?

Et les tailles ont en parle ? Pourquoi pas de 46. 48 en magasin ? Les marques n aiment pas les grosses, pas les vieilles (qui ont du pouvoir d achat) mais qui sont obligées de commander sur internet….

Toutes les marques se cassent la gueule mais aucun changement depuis des années. Et maintenant on pleure….

Mouai, chippotage. C’est juste des excuses globalement infondées pour aller acheter pas cher aux chinois. Vous vous attendiez à ce que les marques sortent des séries (en prêt à portée fabriqués en dizaines voir centaines de milliers d’exemplaires) spécialement pour les gros et lestrès grands,et ce pas cher? C’est le problème, cette mentalité de merde à vouloir tout pas cher en fait. Ya qu’en détruisant la planète ou en exploitant les autres qu’on a du pas cher, hors produits digitalisés (et encore).

Il y a peu j’ai appris par quel mécanismes pervers les marques de fast-fashion réussissaient à être récompensées de faire de la surproduction. Grâce à des aides publiques calculées sur le prix de vente et non le prix de revient, les entreprises arrivent à être bénéficiaires en “donnant” leur invendus neufs à des associations. La cerise sur le gâteau étant que les associations doivent parfois puiser dans leur budget pour faire détruire des vêtements inutiles dont elles sont submergées…

Par ailleurs, n’oublions pas que tant que les niveaux de salaires ne seront pas suffisant dans nos pays industrialisés, les gens ne pourront tout simplement pas se permettre de payer plus cher des vêtements ! A l’heure où les smicards sautent des repas, ne se soignent plus et peinent à se loger,il serait temps de regarder le système dans sa totalité, La nourriture, les vêtements, la santé, même combat. Il faut changer le fonctionnement de la société pour que tous ait accès à la qualité dans ces domaines.

D’accord globalement, mais attention aux raccourcis. L’écrasante majorité des français ont clairement assez d’argent pour se vêtir. Nous n’avons jamais possédé autant de vêtements par français, donc bon. Si nos ancêtre devaient faire avec très peu, nous nous satisfaisons avec BEAUCOUP de vêtements. Le pas cher est souvent une excuse pour remplir une armoire toute entière.

C’est plutôt la mentalité du tjrs plus et la pub (= qui incite à rester à la mode) qui sont à remettre en question.