|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

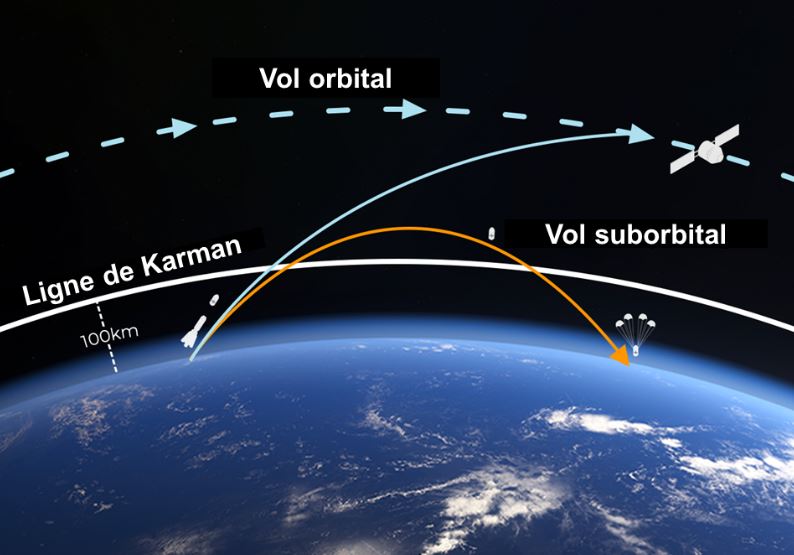

Ce lundi 14 avril, Katy Perry s’est envolée avec cinq autres femmes à bord de la capsule propulsée par la fusée New Shepard de Blue Origin, la société de Jeff Bezos. Après avoir atteint 106 km d’altitude, dépassant de peu la ligne de Karman définissant de manière conventionnelle la limite de l’espace (100 km), la capsule a atterri sans encombre.

A sa sortie de la capsule, face aux caméras, Katy a fait un bisou à la Terre. Les images ont été reprises dans les médias du monde entier.

On commence malheureusement à s’habituer à ce genre de spectacle. Durant l’été 2021, on a vu les milliardaires Richard Branson et Jeff Bezos jouer des coudes dans une course à l’espace grotesque, chacun participant au vol inaugural du véhicule de son entreprise respective, Virgin Galactic et Blue Origin. Pas plus tard que le 31 mars dernier, la société SpaceX d’Elon Musk a mis en orbite un milliardaire ayant fait fortune dans les cryptomonnaies accompagné de trois de ses invités, une mission cependant passée largement inaperçue en comparaison de celle de Katy.

Pour mémoire, déjà en 2001 le centi-millionnaire Dennis Tito était devenu le premier touriste de l’espace en passant quelques jours dans la Station Spatiale Internationale.

Rien de bien nouveau, donc, mais désormais, une véritable industrie du tourisme spatial est visée avec des centaines de vols annuels espérés, et en point de fuite, des objectifs grandioses : rendre l’espace accessible à tous pour Richard Branson, financer la colonisation de Mars et mettre en place des lignes pour voyager d’un point à un autre de la Terre en fusée pour Elon Musk, ou encore transférer l’humanité entière dans d’immenses vaisseaux spatiaux pour Jeff Bezos.

Mais revenons au vol de Katy : 10 minutes de frissons, 3 à 4 minutes d’apesanteur… et pour ça, combien de tonnes de CO2 ?

Impact du tourisme spatial sur le climat

Pour décrire l’empreinte carbone d’un touriste spatial, nous allons découper le cycle de vie d’une fusée en mettant pour l’instant de côté la phase de lancement, c’est-à-dire en ne s’intéressant d’abord qu’aux activités ayant lieu au sol.

Le cycle de vie d’une fusée jusqu’à son pas de tir

Pour avoir une fusée prête à décoller, il faut :

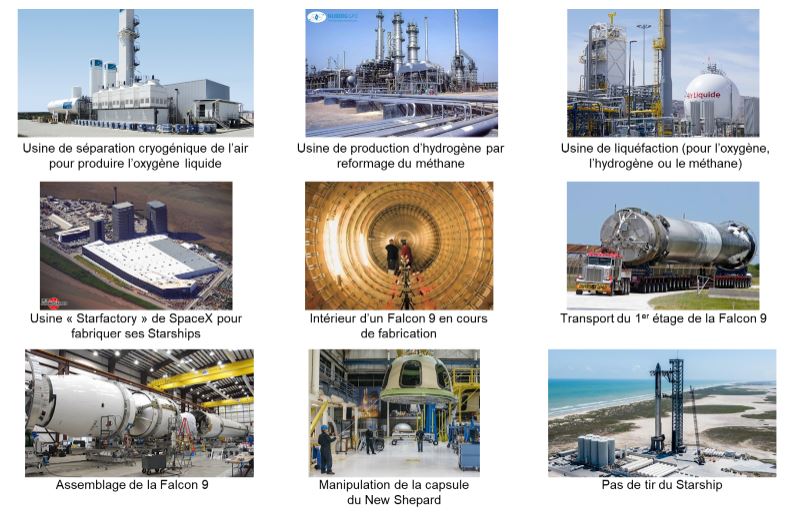

- La concevoir : c’est une phase généralement négligeable pour des produits traditionnels, mais qui pèse beaucoup plus pour les systèmes spatiaux, complexes et peu utilisés.

- La fabriquer, ce qui implique l’extraction et la transformation de matières premières mettant généralement en jeu des alliages et des procédés industriels de pointe.

- Transporter et assembler les différents composants de la fusée, parfois sur des milliers de kilomètres.

- Produire le carburant ET le comburant : c’est en effet une particularité majeure d’une fusée par rapport à un avion ou une voiture, elle doit également embarquer la substance brûlant avec le carburant, en général de l’oxygène liquéfié. Il existe différents types de carburant, citons ceux qui nous intéressent ici :

- Du kérosène, le plus utilisé dans l’industrie spatiale

- De l’hydrogène liquide, de moins en moins utilisé (non, ce n’est pas de l’hydrogène bas carbone, en tout cas pas encore – c’est bien le reformage du méthane, procédé très carboné, qui est utilisé dans l’industrie spatiale).

- Du méthane liquide, utilisé depuis peu

- Du polybutadiène hydroxytéléchélique (PBHT), plus rare

- Stocker le carburant et le comburant parfois à température cryogénique (ex : -253°C pour l’hydrogène, -183°C pour l’oxygène) en attendant leur chargement dans la fusée et son décollage.

- Remettre en état et éventuellement remplacer des composants après atterrissage dans le cas de fusées avec des parties réutilisables.

- Construire, opérer et faire la maintenance de nombreuses infrastructures : usines de fabrication et d’assemblage, pas de tir, centres de contrôle, etc.

Montage : Loïs Miraux

Avant le décollage, c’est déjà trop

Ainsi, avant même d’avoir décollé, on se doute que le bilan d’un touriste spatial est déjà lourd, et on comprend que la technologie de la réutilisation ne permet d’amortir qu’une fraction de ce bilan.

Seules quelques analyses de cycle de vie ont été effectuées sur des fusées et presque aucune n’est publique. Il est difficile d’avoir des informations précises sur les systèmes eux-mêmes du fait de la confidentialité importante dans le secteur.

L’exercice est rendu encore plus complexe par la spécificité des matériaux et procédés rendant les bases de données d’analyse de cycle de vie conventionnelles peu représentatives, nécessitant donc l’utilisation de bases de données spécialisées. Difficile donc, même dans le milieu académique, de faire des estimations.

Impact des activités au sol + CO2 du lancement

Cependant, dans une publication scientifique réalisée avec deux autres chercheurs, nous avons pu utiliser une base de données spécialisée de ce type et estimer les empreintes par passager dans différents vols de tourisme spatial, sur un périmètre prenant en compte uniquement la fabrication de la fusée et la production des carburants/comburants.

La phase de lancement a été considérée de manière extrêmement simplifiée en ne considérant que les émissions de CO2 du fait d’incertitudes, de manque de données et de la complexité du problème – nous en discuterons après.

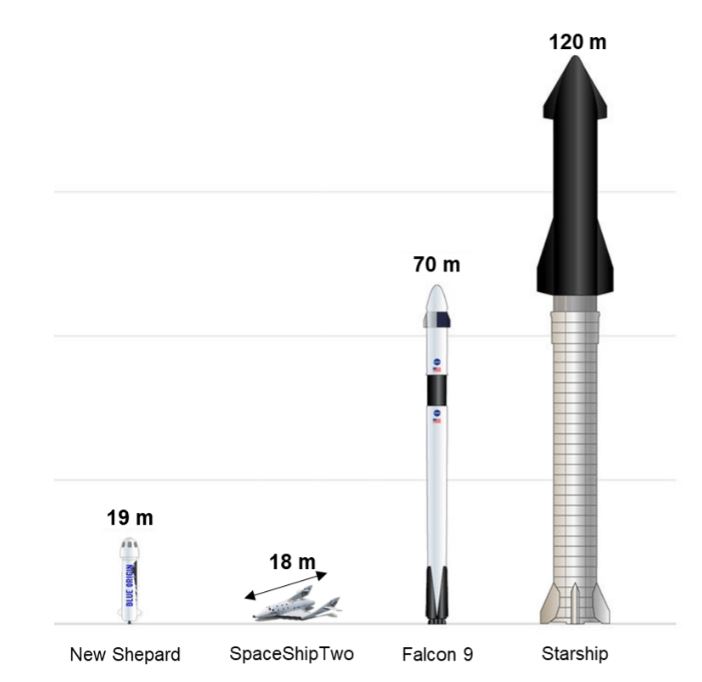

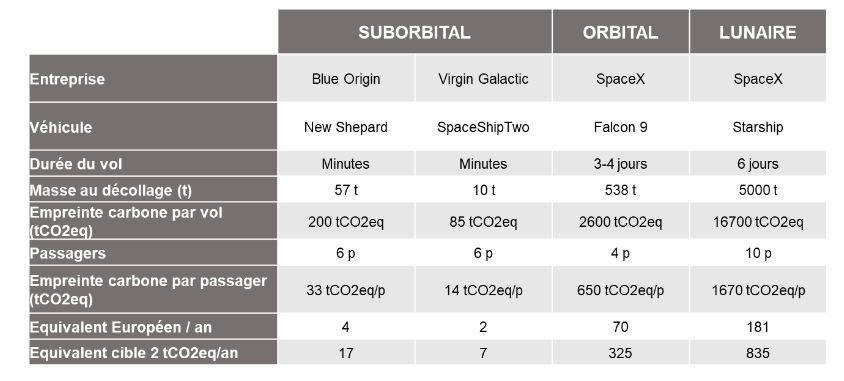

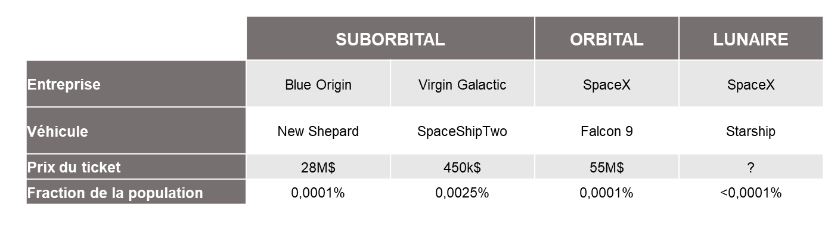

Ces estimations ont été réalisées avec des hypothèses de 20 à 30 réutilisations selon les véhicules. Les estimations ont porté sur les types de vols déjà cités (suborbitaux et orbitaux), mais également pour un vol en orbite lunaire sur la base de la mission “DearMoon” prévue par SpaceX avec son Starship, désormais annulée.

NB: le SpaceShipTwo est un peu particulier, ce n’est pas une fusée. Il est transporté par un avion en altitude et son moteur, à propulsion solide, ne s’enclenche qu’une fois libéré, et il atterrit comme un avion. Le cycle de vie varie donc un peu : il faut notamment prendre en compte le carburant de l’avion porteur, ce qui a été fait.

Résultat : même avec un périmètre restreint, les empreintes sont déjà exorbitantes :

- Pour un vol suborbital, l’empreinte carbone évaluée est de 85 à 200 tCO2eq/vol soit 14 à 33 tCO2eq/personne. Katy Perry a volé à bord du New Shepard et a donc émis au moins 33 tCO2eq, le tout pour quelques minutes en apesanteur.

- Les vols orbitaux nécessitent la mise en œuvre de quantités d’énergie d’un tout autre ordre de grandeur, ce qui se traduit dans la taille et la masse des véhicules utilisés, et bien sûr dans l’empreinte carbone : 2600 tCO2eq/vol soit 650 tCO2eq/passager

- Pour aller au-delà, comme autour de la Lune, on augmente encore tout d’un ordre de grandeur et on dépasse le millier de tCO2eq/passager…

Pour contextualiser ces empreintes, on peut les comparer à celle d’un européen moyen sur une année (9,2 tCO2eq) ou à la “cible” des 2 tCO2eq/personne/an à atteindre (même si c’est plus compliqué que ça).

Ces valeurs ne sont bien entendu à prendre qu’en tant qu’ordres de grandeur, compte tenu de la grande incertitude sur les données. Mais elles sont déjà très révélatrices, d’autant plus qu’elles ne constituent qu’une borne inférieure.

D’abord, parce que seule une partie des émissions au sol a été prise en compte. D’ailleurs, dans le cas de Katy Perry, il y aurait encore d’autres postes d’émissions à ajouter : son déplacement sur le site de lancement probablement en jet privé, et celui de tous les médias venus pour couvrir l’évènement.

Mais surtout, parce que la majeure partie de l’impact climatique se passe en réalité lors de la phase de lancement.

Impact du lancement

Les principaux coupables : suies et vapeur d’eau

Pour comprendre comment les fusées affectent l’atmosphère lors du lancement, il faut d’abord s’intéresser à ce qu’elles émettent.

Il existe une grande diversité de combinaisons comburants/carburants utilisés dans l’industrie : parmi les véhicules qui nous intéressent ici, chacun utilise un mix comburant/carburant différent. Les composés émis seront donc très variés et de différentes natures : gaz à effets de serre, particules et radicaux destructeurs d’ozone.

Pour simplifier, nous nous concentrerons sur deux émissions critiques pour l’impact climatique des fusées concernées : les particules de suies, et dans une moindre mesure la vapeur d’eau. On met le CO2 de côté ici car il n’a qu’un impact complètement négligeable par rapport aux deux autres composés.

Dans la haute atmosphère, des effets démultipliés

Les émissions de la phase de lancement sont particulièrement problématiques à cause de deux principaux facteurs.

Le premier, c’est que les fusées peuvent émettre des particules en très grandes quantités, jusqu’à 1000x plus de suies qu’un moteur d’avion par kg de carburant brûlé pour les pires moteurs au kérosène.

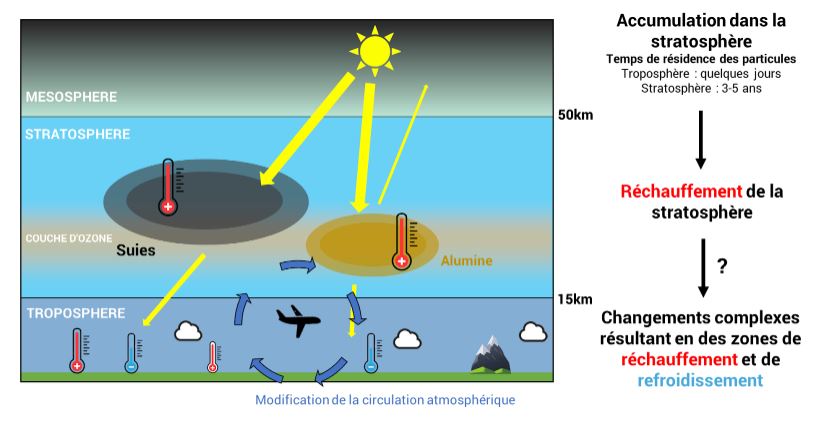

Le deuxième vient du fait que lors de leur ascension du sol à l’espace, les fusées émettent dans les hautes couches de l’atmosphère, contrairement aux autres activités humaines émettant uniquement dans sa couche la plus basse, la troposphère (sauf l’aviation, qui émet un peu dans la stratosphère).

Or, l’effet d’une substance sur le climat ou sur l’ozone varie en fonction de son altitude d’émission. C’est un phénomène bien identifié dans le cas de la vapeur d’eau, puissant gaz à effet de serre dont la contribution au changement climatique est négligeable lorsqu’il est émis au sol, mais qui joue un rôle dans l’impact climatique de l’aviation et dont l’impact augmente considérablement s’il est émis dans la stratosphère. L’argument maintes fois mis en avant selon lequel le New Shepard n’aurait pas d’impact sur le climat car il n’émet que de la vapeur d’eau est donc faux.

Pour les suies, c’est pareil, mais en pire. Leur temps de résidence est de quelques jours après émission dans la troposphère, mais de quelques années (3 à 5 ans) après émission dans la stratosphère. Elles ont donc beaucoup plus de temps pour exercer leur pouvoir de perturbation de l’équilibre radiatif de l’atmosphère via l’absorption de rayonnements lumineux, et leur impact y est donc décuplé. Par exemple, il a été estimé qu’une particule de suie émise par une fusée dans la stratosphère est 500 fois plus efficace à réchauffer l’atmosphère que la même particule émise dans la troposphère.

Ce réchauffement de la stratosphère pourrait résulter en des changements complexes conduisant à des zones de réchauffements et de refroidissements locaux au sol, mais la littérature reste prudente sur la question : il faut faire plus de simulations, avec de meilleures données.

En termes de magnitude, l’effet semble important : la centaine de fusées lancée chaque année sur les années 2010 avait un effet réchauffant sur la stratosphère évalué à environ 4 à 16% de l’effet réchauffant de l’aviation actuelle sur la troposphère*. Ce chiffre croît extrêmement rapidement (261 lancements en 2024), principalement à cause du déploiement de la constellation de satellites Starlink d’Elon Musk. Pourtant, seules quelques études sont disponibles et de nombreuses incertitudes demeurent.

*Une étude a estimé le forçage radiatif de la flotte de fusée de 2013 à 16 mW/m2 ; une autre a estimé celui de la flotte de 2019 à 4 mW/m2 (avec un périmètre plus limité). Celui de l’aviation actuelle est d’environ 100 mW/m2.

Les deux facteurs décrits précédemment font donc que même si la quantité de carburant brûlé lors d’un lancement est faible, son impact est démultiplié. Ainsi, l’impact climatique des fusées – et donc celui des touristes spatiaux – est caractérisé par une domination écrasante des effets hors-CO2 causés par les lancements.

NEWSLETTER

Chaque vendredi, recevez un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

+30 000 SONT DÉJÀ INSCRITS

Une alerte pour chaque article mis en ligne, et une lettre hebdo chaque vendredi, avec un condensé de la semaine, des infographies, nos recos culturelles et des exclusivités.

Mais alors, ça fait combien en tCO2eq ?

Malheureusement, ces effets ne sont pas exprimables rigoureusement dans des métriques conventionnelles telles que le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) mesuré en tCO2eq, cette métrique étant définie pour la troposphère.

Avec cette limitation en tête, une étude a quand même estimé une empreinte carbone “analogue” d’un passager dans un vol de type SpaceShipTwo à… plusieurs milliers de tCO2eq, essentiellement à cause des suies.

C’est deux ordres de grandeur de plus que les estimations pour les activités au sol. Pour un véhicule n’émettant pas de suies mais de la vapeur d’eau comme le New Shepard, l’effet démultiplicateur d’impact des émissions en haute atmosphère est probablement bien plus faible, mais il existe quand même. Le bilan de Katy serait donc en réalité bien plus sévère.

Plus récemment, une étude a estimé l’impact d’une industrie du tourisme spatial fortement développée, avec des vols suborbitaux quotidiens et orbitaux hebdomadaires, ce qui correspond aux plans des entreprises du secteur. Au bout de 3 ans, son influence sur le réchauffement de l’atmosphère serait équivalente au dixième du secteur de l’aviation, et elle aurait des effets dangereux sur la couche d’ozone.

Une tel marché du tourisme spatial est extrêmement spéculatif, mais même simplement en termes d’empreinte par passager, le bilan déjà très mauvais pour les activités au sol deviendrait alors désastreux.

Tourisme spatial et justice climatique

Les quelques dizaines de tonnes de CO2 par passager mentionnées (quand elles le sont) dans la presse et les réseaux sociaux à chaque nouveau vol paraissent assez ridicules à côté du constat que nous venons d’établir, alors qu’elles suffisaient déjà largement à susciter l’indignation.

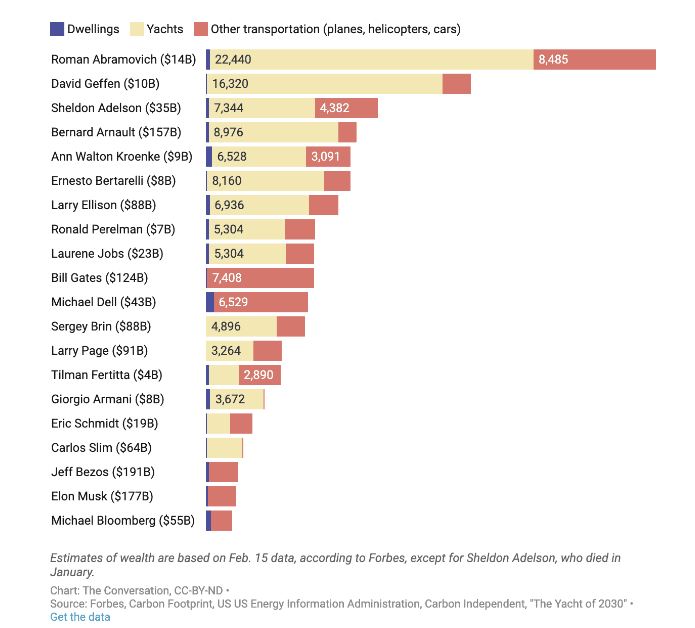

On parle en réalité d’une activité ayant des effets sur l’atmosphère n’ayant absolument aucun équivalent, même parmi les expériences d’ultra-luxe faisant l’empreinte environnementale des milliardaires.

En utilisant leurs yachts, hélicoptères ou jets privés sur une année entière, la plupart des milliardaires n’atteignent généralement pas plus que “quelques milliers” de tCO2eq et n’affectent sans doute que peu l’ozone. Un score potentiellement pulvérisé en quelques jours voire en quelques minutes par nos touristes spatiaux.

On se doute un peu de la partie “économique” du problème, mais pour pouvoir écrire ce qui va suivre dans un article scientifique il a fallu le montrer. Faisons alors l’exercice et regardons quelle est la fraction de la population en capacité d’investir dans ces expériences (obtenue sous l’hypothèse d’un seuil maximum acceptable de 10% de la fortune).

Les clients potentiels se situent typiquement dans la tranche UHNWI (Ultra-High Net Worth Individual – top 0.003%) voire les quelques % au sommet de cette tranche.

Le tourisme spatial constitue donc sans doute l’activité humaine la plus extrême en termes d’inégalités climatiques et environnementales qu’un individu est en droit d’exercer.

C’est grave, parce qu’au-delà des impacts qui sont générés par l’activité elle-même, cela a des conséquences concrètes sur la lutte contre le changement climatique et plus généralement contre les problèmes environnementaux.

Le message envoyé par Katy Perry à ses fans et au monde entier, c’est qu’un mode de vie ultra-carboné et intense en énergie et en matières premières est un accomplissement ultime et qu’il faut y aspirer. Et étant donnée la communication faite sur ce vol tentant d’en faire un message féministe, il s’adresse plus particulièrement aux femmes, leur suggérant que ce modèle serait un symbole d’émancipation.

Plus généralement, non seulement les plus riches contribuent de manière disproportionnée (notamment) aux émissions de gaz à effet de serre, mais ils ont une influence sur les émissions qui s’étend bien au-delà au travers de leur puissant rôle en tant qu’investisseurs, citoyens, hauts responsables, et en particulier en tant que modèles. Par conséquent, leur exemplarité est un facteur déterminant pour l’adhésion large des politiques de lutte contre le changement climatique.

Le tourisme spatial est injustifiable

Changer ses habitudes alimentaires, se chauffer moins, prendre le vélo plutôt que la voiture, ne pas prendre l’avion pour aller voir un proche expatrié… puis allumer la télé et voir sa popstar préférée aller dans l’espace. Dans ce contexte, comment ne pas être découragé dans ses efforts ?

Le GIEC souligne également ce point dans le rapport du groupe 3 de l’AR6 :

“Les individus à haut statut socio-économique contribuent de manière disproportionnée à l’augmentation des émissions et disposent d’un potentiel élevé de réduction des émissions tout en conservant un niveau de vie décent.”

“Les individus à haut statut socio-économique sont capables de réduire leurs émissions de GES en devenant des modèles de modes de vie à faible émission de carbone, en investissant dans des entreprises à faible émission de carbone et en plaidant en faveur de politiques climatiques rigoureuses.”

En conclusion, le tourisme spatial a une empreinte environnementale exorbitante qu’il est légitime de trouver inacceptable, surtout pour une activité qui ressort du loisir.

Notez qu’en termes d’empreinte, ce qui est applicable à l’envoi d’humains dans l’espace l’est évidemment aux autres choses que l’on y envoie : satellites, sondes, télescopes. Ces systèmes rendent différents services – certains d’ailleurs très utiles pour la compréhension et la protection du climat et dont les bénéfices dépassent sans doute très largement les coûts – et aussi d’autres plus contestables au regard de ces enjeux.

11 Responses

Parmi les passagers, on compte des journalistes, des youtubeurs sur la science, d’anciens candidats astronautes, un acteur de série TV de SF, etc…..Ce sont des millionnaires, eux? Si on sait qu’il y a un réchauffement climatique, c’est grâce aux satellites mis en orbite par des fusées. De plus, l’hydrogène, il peut être vert, blanc ou gris. Bezos et Gates investissent dans Koloma, une startup pour la production d’hydrogène blanc, géologique.

Ok donc en somme c’est débile, ca coûte un pognon de dingue, ca gaspille des ressources sans aucun intérêt global, ca aggrave le chgt climatique. moi je propose un truc simple on construit une fusée géante on y met tout les milliardaires et centimillionaires on envoie la fusée dans le vide sans possibilité de retour. L’exploration spatiale ca doit rester avant tout et de manière prioritaire scientifique, ca ne doit pas aller amuser des riches débiles et déconnectés comme Branson Perry ou encore Musk ou alors on les y envoie définitivement sans retour même si ce serait naze de polluer l’espace avec ces gens.

Tiens? on dit ça maintenant?Et quand ce sont les gros tuyaux d’Elon Musk qui explosent a chaque fois, ce n’est plus de la pollution alors?

Merci Lois pour tout ce travail, j’espère qu’il sera diffusé bien largement. L’article est très pédagogique et très clair. Je suis évidemment indignée par toute cette pub qui a été faite autour de ce vol, tout ce décalage entre ces femmes qui disent aimer cette planète et qui la crame complètement, tout le rachat de la portée féministe de ce vol qui n’en avait pas du tout… Elles n’ont aucun mérite et aucune valeur à nous transmettre. Oui, le message passé est complètement indécent et il y a encore beaucoup de boulot pour changer les cultures, et notre vision de la réussite.

Et cela coûte combien de sortir un énième article à la c.. sur le CO2!

Il faut bien que les jeunes et scientifiques s’amusent un peu, non?

Sur la conclusion qui met en rapport les tourisme spatial avec d’autres activités spatiales est intéressant. Par exemple on peu estimer que l’envoi d’un télescope spatiale contribue au développement des connaissances sur l’univers qui bénéficient à l’ensemble de l’humanité. Il est alors possible de diviser le coût environnemental par ne nombre d’êtres humains, ce qui le rend très faible. Par contre le tourisme spatiale ne concerne que ceux qui le pratique donc le coût par bénéficière devient énorme.

@Abandon

Et le fait que le vol n’est comporté que des femmes c’est aussi une lecture personnelle ?

Je sais que c’est dur à admettre mais les femmes ne sont plus des modèles de vertus depuis qu’elles ont décidé de ressemblant aux pires co**ards par principe d’égalité. L’accès à la femme dans les mêmes proportions que les hommes devaient améliorer les choses. Ce n’est pas le cas et la politique en est le parfait exemple…

@Abandon

Et le fait que le vol n’est comporté que des femmes c’est aussi une lecture personnelle ?

Je sais que c’est dur à admettre mais les femmes ne sont plus des modèles de vertus depuis qu’elles ont décidé de ressemblant aux pires co**ards par principe d’égalité. L’accès à la femme dans les mêmes proportions que les hommes devaient améliorer les choses. Ce n’est pas le cas et la politique en est le parfait exemple…

Honteux ! Tellement de pollution pour le seul plaisir de personnes très riches.

J’ai rajouté un exemple dans ce tableau.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordres_de_grandeur_d%27empreinte_carbone

Intéressant !

L’idée que l’évènement ait une portée féministe n’est-il pas une lecture personnelle ? Ce n’est pas parce qu’une femme fait quelque chose d’incroyable que cela doit être perçu comm un message d’émancipation ou autre, mais bon.