|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Fils de paysans bretons, Nicolas Legendre est journaliste et auteur de Silence dans les champs, prix Albert Londres 2023 aux éditions Arthaud. Son livre est le fruit de sept ans de travail durant lesquels l’auteur a recueilli près de trois cents témoignages aux quatre coins de la Bretagne.

Votre livre commence de manière poignante avec plusieurs témoignages de paysans au bord du suicide. D’après plusieurs études, on retrouve une surmortalité dans le monde agricole dans bien d’autres pays. Pourriez-vous revenir sur les raisons principales de ces suicides ?

La surmortalité par suicide au sein de la profession agricole n’est effectivement pas une spécificité française. L’aspect transnational de cette problématique est fondamental, car il bat en brèche un certain nombre de discours diffusés par les partisans du modèle agricole dominant, qui consistent à dire, en substance : si l’agriculture française a des problèmes, c’est parce qu’elle est trop encadrée, trop normée, pas assez « compétitive » vis-à-vis de celle de nos « concurrents » que sont l’Allemagne, la Pologne, le Brésil ou les Etats-Unis. Sous-entendu : dopons davantage notre agriculture et tout ira mieux ; et les paysans (ceux qui restent) vivront correctement.

Or, on constate que dans un certain nombre de ces pays « concurrents », parfois présentés comme des exemples à suivre en matière d’« efficacité » et de « compétitivité »… le mal-être agricole constitue un problème tout aussi majeur que chez nous. De même que la surmortalité par suicide.

Je pourrais évoquer l’Australie ou l’Inde, mais prenons le cas des USA. Là-bas, selon une étude publiée en 2017, la population agricole était la plus concernée par le suicide. Entre 1992 et 2010, selon cette même étude, le taux de mortalité par suicide aux USA était 3,5 fois plus important dans le monde agricole que dans le reste de la population.

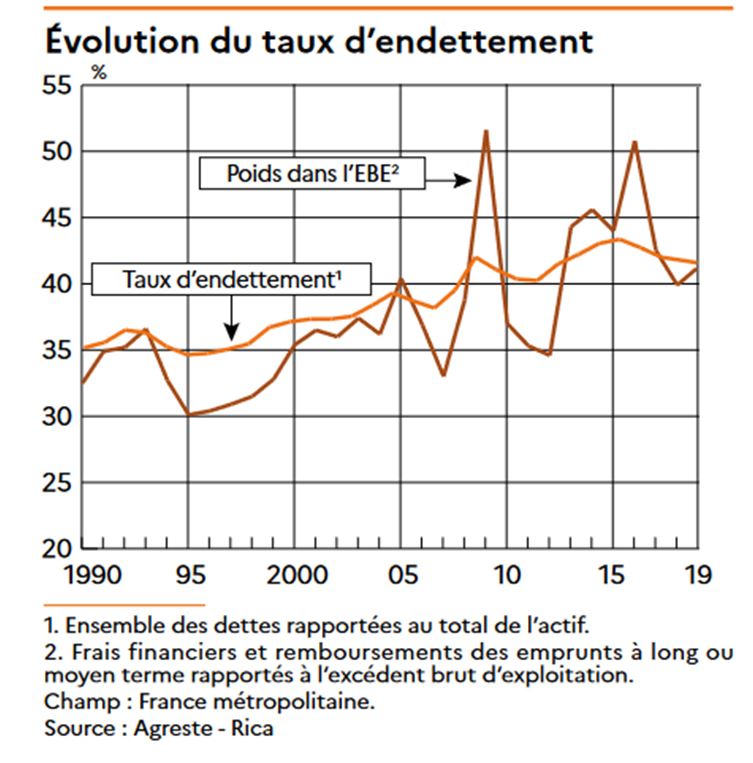

Concernant les causes : parmi les pays où des études ont été menées, les phénomènes récurrents sont la transformation brutale du monde rural, la faiblesse des revenus, les turbulences liées aux politiques de libre-échange, le poids de l’endettement, le regard porté par la « société » et l’utilisation de certains pesticides de synthèse qui « favoriserait l’apparition de symptômes dépressifs, de troubles de reproduction et de problèmes génotoxiques » (je reprends les termes d’un rapport sénatorial français).

Des milliers d’agriculteurs croulent sous les dettes, et n’ont tout simplement pas le choix : soit ils continuent à être le plus productif possible, soit ils tombent en faillite. Un modèle encouragé par les banques, l’Etat, les coopératives… Comment agir sur ce problème de façon systémique ?

Ce système est, d’une part, le fruit d’un processus de long terme engagé avec l’avènement de la société industrielle à partir du XIXe siècle (on pourrait remonter plus loin, mais cela nécessiterait trop de digressions !). C’est la quintessence d’une conception très individualiste et « compétitive » de l’agriculture (et de la société dans son ensemble), largement inspirée par des agronomes et économistes anglo-saxons. Il est également né d’un alignement de planètes exceptionnel apparu durant la seconde moitié du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale. On rêve alors en grand. On dessine des horizons. Les Trente Glorieuses, la modernisation des campagnes, le consumérisme, l’exode rural et l’évolution des mœurs changent tout, ou presque. Dans un élan commun, l’Etat, les institutions européennes, les collectivités locales, la formation agricole, la recherche agronomique, la FNSEA, des chefs d’entreprise, des paysans, des banques (une en particulier, le Crédit agricole), mais aussi, dans une certaine mesure, l’Eglise (via la Jeunesse agricole catholique) vont tirer dans le même sens : celui du big-bang agro-industriel.

Soixante ans plus tard, ce système est dans une impasse humaine, économique, sociale et environnementale. L’ampleur des problèmes et des défis à relever (eu égard notamment aux enjeux climatiques, alimentaires, de justice sociale et de biodiversité) implique non pas des transitions, mais des transformations. Or je ne vois pas comment transformer ce système sans recourir, à nouveau, à un alignement de planètes… Il serait injuste et probablement inefficace de faire peser le poids du changement sur les épaules des seuls paysans. Ou sur celles des seuls citoyens-consommateurs. Cela reviendrait à changer certains joueurs, mais pas les règles du jeu, et encore moins le jeu… Quelle blague ! Qu’est-ce qui, aujourd’hui, définit la nature du jeu et ses règles ? Ce sont les traités et accords internationaux, ainsi que les orientations politiques et économiques nationales – globalement alignées sur le modèle dominant, à savoir le productivisme agro-industriel, l’hyperconcurrence mondialisée faussée et administrée (à grand renfort de subventions et de normes), la mécanisation et la robotisation pensées comme des fins en soi, l’agrandissement des fermes, l’endettement, la financiarisation, la spécialisation des exploitations et la standardisation des productions et des habitudes alimentaires.

Ces règles et ce jeu sont hyperfavorables aux acteurs privés les plus puissants, qui contribuent largement à la définition des règles en question… et qui déploient une énergie prodigieuse pour que rien ne change. Problème : le contexte, en ce début de siècle, nous impose de changer ! D’où le nécessaire alignement de planètes, qui pourrait, par exemple, impliquer des Etats, des institutions supranationales, certains grands acteurs privés, mais aussi (et cela est plutôt nouveau par rapport à l’après-guerre), la société civile, via des mouvements citoyens et des ONG. Bien entendu, à l’heure actuelle, le compte n’y est pas. Absolument pas. Et je suis bien incapable de dire s’il y sera demain, ou dans trente ans. Ce que je sais, en revanche, c’est que l’Histoire nous surprend, parfois.

Vous dites que des ténors du parti socialiste avaient déjà alerté sur tous les problèmes rencontrés actuellement avec l’agriculture intensive en Bretagne dès 1981…. A-t-on perdu 40 ans ?

Oui. Et ces ténors l’ont écrit noir sur blanc, dans une publication du parti. Impasses économiques, sociales, environnementales…. Tout ou presque était sur la table. Nous avons effectivement, d’une certaine façon, perdu 40 ans. On a même, via certaines orientations nationales ou européennes, accentué les problèmes… tout en tâchant de faire évoluer le modèle, notamment pour atténuer ses impacts environnementaux. En résumé : on a créé une usine à gaz de règlements, de normes, d’exceptions, de compromissions, de duplicité aussi.

Bien entendu, il aurait été extrêmement difficile de changer la donne dans les années 1980. Etait-ce même possible ? Je ne sais pas. Les personnalités politiques qui ont caressé cette idée se sont cassé les dents. D’autres ont passé leur chemin. Il faut dire que certains acteurs, notamment des lobbies agro-industriels, ont tout fait pour rendre le changement impossible, ou pour donner l’impression qu’il était impossible.

Pour une personne qui découvre le sujet, pourriez-vous expliquer ce qu’est la FNSEA, son rôle et son pouvoir en France ?

La FNSEA est issue des vieilles structures agrariennes et corporatistes qui « encadraient » le monde rural avant la Seconde Guerre mondiale (et qui ont largement soutenu Pétain, soit dit en passant). Elle s’est imposée durant les Trente Glorieuses comme l’interlocuteur unique de l’Etat en matière d’agriculture. Aucun autre syndicat agricole n’est reconnu par l’Etat, en France, avant les années 1980. Elle a contribué au façonnement d’un système unique en Europe, et plutôt baroque : la cogestion.

La cogestion désigne le fait que le gouvernement définit les orientations agricoles de la Nation en collaboration étroite avec le syndicat majoritaire. Cela a probablement permis une certaine « efficacité » (quoique). Mais cela pose un problème majeur : que se passe-t-il si ledit syndicat est dominé par une « élite » économique qui s’évertue à défendre en priorité ses intérêts tout en prétendant défendre ceux de la « base » et en instrumentalisant les colères de cette dernière ? Suivez mon regard.

Voilà donc ce qui se passe : la politique agricole d’un pays entier (en l‘occurrence la première puissance agricole d’Europe) est très largement orientée non pas en fonction de l’intérêt général, mais en fonction d’intérêts particuliers. Ceux de l’élite agricole, en l’occurrence. Notons qu’une partie de cette élite, via certaines coopératives, mais aussi via des lobbies ou groupes d’intérêts européens, est étroitement liée, par ailleurs, aux mastodontes de l’agrobusiness : semenciers, fabricants de pesticides et d’engrais de synthèse…

Au fil des ans, la FNSEA a consolidé son pouvoir et son hégémonie. On peut dire (et les résultats des votes aux élections professionnelles tendent à le montrer), que sa puissance s’effrite depuis quelques années, mais elle demeure néanmoins colossale. C’est lié aux postes et mandats en tous genres occupés par certains de ses membres dans des coopératives, des banques, des institutions locales… C’est lié enfin au fait qu’elle constitue un extraordinaire « outil » du quotidien pour beaucoup de paysans, ainsi qu’un important réseau de solidarité. Du fait de ses moyens et de son influence, elle est en mesure d’accompagner ses adhérents dans une multitude de démarches administratives, financières, foncières… C’est tout sauf anodin.

Le Centre National des Jeunes Agriculteurs CNJA, devenu les Jeunes Agriculteurs (JA), semble avoir évolué pour aujourd’hui suivre les décisions de la FNSEA. Même question que pour la FNSEA : quel est le pouvoir des JA ?

Les Jeunes agriculteurs sont, de nos jours, l’antichambre de la FNSEA. A quelques nuances près (notamment en ce qui concerne la question de l’accès au foncier), ses positions sont identiques à celles des dirigeants de la FNSEA. Ils siègent d’ailleurs conjointement dans les chambres d’agriculture.

Omerta, pressions, mafia… des mots très forts sont employés dans votre livre. Considérez-vous que l’agro industrie en Bretagne soit un système mafieux ?

Non. Bien que beaucoup de mes interlocuteurs n’hésitent pas, eux, à utiliser le mot « mafia » ! Mais je considère que ce terme est imprécis et inexact. Et je renvoie toujours, à ce sujet, au travail du sociologue Ali Romdhani, qui parle d’« ordre social breton ». Cela désigne une alliance parfaitement informelle de personnes et d’entités qui n’ont pas toujours les mêmes intérêts (et qui peuvent aussi se livrer à des luttes de pouvoir), mais qui ont toutes globalement intérêt à ce que le modèle agricole et alimentaire dominant perdure. Elles vont, pour ce faire, utiliser divers leviers : influence, lobbying, participation aux instances décisionnelles, chantage à l’emploi… Voilà pour l’aspect « légal ».

Mon enquête tend à montrer que d’aucuns utilisent aussi, dans certaines circonstances, des méthodes beaucoup moins licites : pressions, menaces, intimidations, entraves pour l’accès aux financements ou aux terres, voire sabotage. Pour reprendre les mots d’Ali Romdhani, la force de cette organisation informelle s’exerce par « l’impunité, l’exclusion, le déni, la pression sociale et la censure ». L’enjeu n’est « pas nécessairement de faire taire les voix discordantes, mais de produire l’autocensure chez la majorité ». Il me semble que ce « dispositif » destiné à produire l’autocensure fonctionne diablement bien ! Ou, du moins, qu’il a diablement bien fonctionné. Car les choses changent – un peu.

Dans les médias, le gouvernement et la FNSEA prônent la “souveraineté alimentaire”, mais il n’est jamais rappelé qu’elle défend un modèle d’agriculture en profonde opposition avec ce concept…

La façon dont certains acteurs, dont la FNSEA, ont instrumentalisé depuis quelques années la notion de souveraineté alimentaire constitue, pour moi, un coup de maître. Je ne saurais dire s’il s’agit d’une manipulation complètement volontaire, mais peu importe : c’est du grand art, de la haute voltige communicationnelle !

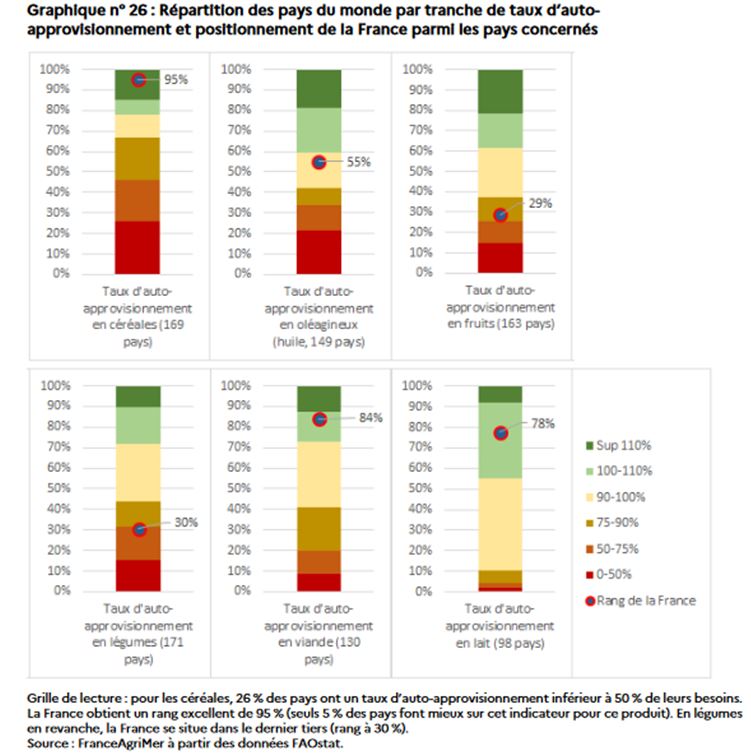

Le concept de souveraineté alimentaire a été théorisé dans les années 1990 par l’ONG altermondialiste Via Campesina. D’un point de vue idéologique, Via Campesina se situe bien entendu à l’opposé de la FNSEA. La souveraineté alimentaire désigne la possibilité et le droit, pour un peuple, de choisir les modalités de sa production agricole et de les mettre en œuvre de façon durable et souveraine, sans intenter à la souveraineté alimentaire du peuple d’à-côté. Cela implique une justice sociale forte et un certain équilibre dans les échanges commerciaux. La souveraineté alimentaire ne signifie donc pas la même chose que la sécurité alimentaire, ni que l’autosuffisance alimentaire, encore moins que la « puissance agricole ». Ce sont des concepts très différents, bien que liés.

Or, en 2020, à la faveur du Covid, la FNSEA, les Jeunes agriculteurs, la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles, la Coopération agricole, la Fédération nationale du Crédit agricole, l’assureur Groupama, la Mutualité sociale agricole et l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (en clair, les principaux acteurs de la cogestion agricole à la française) ont publié une tribune dans L’Opinion pour appeler à « reconquérir notre capacité productive » et à « rebâtir une souveraineté alimentaire ».

Cela faisait suite à des prises de position de parlementaires de droite qui déploraient un « déclin » de la capacité productive de la « ferme France ». En cause : une érosion de la production dans certaines filières, ainsi que l’augmentation des importations. La FNSEA et ses « alliés », de façon très opportuniste, ont sauté sur l’occasion pour réclamer un sursaut. Une sorte de réarmement, pour utiliser un terme à la mode. La FNSEA n’a fait que réactualiser une de ses vieilles rengaines : il faut « libérer les énergies », donc assouplir les règles qui encadrent l’agriculture, pour « retrouver de la compétitivité ». Sans quoi nous perdrions notre « souveraineté alimentaire ». Le spectre de la dépendance et/ou de la famine n’est jamais loin…

Mais voilà : FNSEA et consorts ont (sciemment ou pas) oublié de dire plusieurs choses importantes. D’abord, s’il y a bien une érosion de la production dans certaines filières, celle-ci est relative, et la France demeure l’une des plus importantes puissances agricoles au monde, avec des filières très compétitives sur certains marchés. S’il y a effectivement une augmentation de certaines importations, nous exportons également beaucoup : du vin, des céréales, des animaux vivants… On ne peut pas à la fois vanter les mérites du libre marché et, en même temps, déplorer que ceux-là même qui achètent certaines de nos denrées… parviennent à nous en vendre.

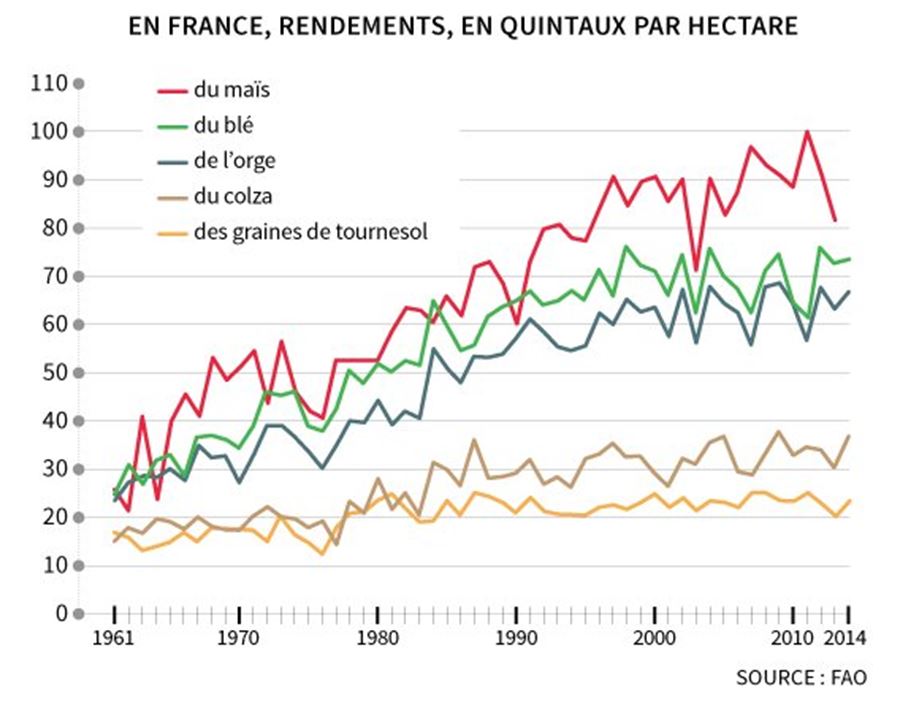

Pourquoi, enfin, y a-t-il une érosion de la production dans certaines filières, en France ? Du fait entre autres d’une stagnation des rendements depuis la fin des années 1990 – mais il faut dire que les rendements avaient été multipliés par deux depuis les années 1960, à grand renfort de chimie de synthèse ! Or, les arbres ne montent pas au ciel… et certains de nos sols sont désormais épuisés, fatigués, du fait, précisément, des modes de culture qui ont permis ces augmentations de rendement.

Dans le même temps, nos nouveaux concurrents, comme le Brésil, se sont mis à faire, à retardement, ce nous avons fait ici. Leurs rendements augmentent de façon spectaculaire. Ce qui n’est pas sans conséquence et ne durera peut-être pas éternellement, mais c’est un autre sujet. Ces pays deviennent donc « compétitifs », eux aussi ! Et pas qu’un peu. Il n’y a qu’à voir la surface agricole du Brésil… On pourrait évoquer également la diminution du nombre d’agriculteurs. Mais qui a voulu et organisé ce « plan social » ? La FNSEA, notamment. On pourrait évoquer le poids indéniable des normes et l’importance des cotisations sociales, bien moindre chez certains « concurrents ». Faut-il pour autant, afin de prendre à part à une « compétition » mondiale délétère, sacrifier nos acquis sociaux et environnementaux ? Chacun jugera.

Enfin, je n’ai pas beaucoup entendu les nouveaux chantres de la « souveraineté alimentaire » s’interroger sur la « souveraineté » réelle du modèle agricole qu’ils prônent. Car les clés de voûte du modèle en question sont les engrais et pesticides de synthèse, les machines, ainsi que l’alimentation animale importée. Or, sans énergies fossiles (notamment le gaz russe…), pas d’engrais azotés de synthèse. Sans pétrole (saoudien ou autre), pas de pesticides de synthèse. Sans soja brésilien, pas d’élevage hors-sol dans la configuration actuelle. Sans équipementiers américains ou allemands (John Deere, Case IH, Claas, Fendt…), pas de machines toujours plus grosses et perfectionnées, susceptibles de remplacer l’humain dans des fermes toujours plus grandes. C’est ça, la souveraineté ? Bien sûr que non. C’est le capitalisme mondialisé, ni plus ni moins.

Malgré cela, beaucoup de gens, parmi lesquels des journalistes et des décideurs, sont tombés dans le panneau. Ils ont gobé la mouche et répété à l’envi qu’il nous fallait « reconquérir notre souveraineté alimentaire »… sans même savoir ce que ce concept signifie. Notons que le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a été rebaptisé, en 2022, ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire…

ll est précisé dans votre livre que l’Etat aurait fait preuve de « légèretés » vis-à-vis des acteurs de l’agro industrie depuis les années 1960. Comment espérer que cela change après 60 ans de statu quo ?

Force est de constater que, depuis environ la moitié du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, la cogestion est repartie de plus belle. Et que le ministère de l’agriculture, aujourd’hui, a très clairement choisi son camp (sans le dire) : celui de l’élite agricole, celui des winners libéraux-compétitifs, celui de la guerre économique mondiale, celui de la sainte trinité marché-croissance-technologie. Je ne saurais dire s’il s’agit d’une stratégie réfléchie ou d’une sorte de court-termisme « pragmatique » dans un contexte chaotique. Ou bien un peu des deux.

Comment cela pourrait-il évoluer ? A ce stade, il me semble que seules des évolutions géopolitiques majeures, à l’échelle mondiale, et/ou des chocs environnementaux plus violents encore que ceux que nous vivons actuellement et/ou une mobilisation citoyenne d’une ampleur jamais vue, à l’échelle européenne, pourraient changer la donne.

Vous évoquez Demeter (une cellule nationale pour lutter contre l’agribashing et les intrusions dans les exploitations agricoles, selon le gouvernement), qui aurait permis d’intimider des militants environnementalistes… Pour dire les choses autrement : l’Etat ne recule devant rien pour protéger l’agro industrie ?

Disons qu’à ma connaissance, rarement un gouvernement n’avait aussi ostensiblement mobilisé les moyens à sa disposition pour décourager, surveiller, pointer du doigt, voire criminaliser, des citoyens opposés au modèle agricole dominant. Il faut dire que l’heure est grave pour l’agro-industrie : avec les dérèglements climatiques, l’effondrement du vivant, les scandales sanitaires et la multiplication des enquêtes de journalistes et d’ONG sur ses « méthodes », jamais elle n’avait été autant fragilisée.

Ceci dit, il est important de préciser que cette « ambiance générale » a des conséquences très fâcheuses, sur le terrain, pour des paysans qui font simplement leur boulot comme ils ont le droit de le faire. Certains se font insulter par un voisin alors qu’ils épandent des pesticides ou du lisier… Mais quoi, il faudrait laisser le lisier dans la fosse et attendre que ça déborde ? La création de la cellule Demeter s’inscrit aussi dans ce contexte.

Cela témoigne d’une chose importante, selon moi : la séparation des mondes urbains et ruraux, l’industrialisation de l’agriculture et des paysages ruraux, les pollutions récurrentes liées aux pratiques agricoles, ont nourri des crispations majeures. Certains, dans la campagne, sont à bout de nerfs. Qu’ils soient paysans ou non-paysans. D’un côté, on a le gars qui a grandi au village, qui connaît chaque chemin, chaque vieil arbre, et qui vit comme un déchirement, au plus profond de ses tripes, la disparition des insectes et l’arrachage des haies. De l’autre, on a le paysan qui fait tout « au mieux », dans les cadres établis, qui travaille dur et se fait traiter de pollueur à la télé. C’est extrêmement toxique. Ce système produit ça, aussi : de la frustration, de la colère, de la rancœur, de la haine.

Après un mois de janvier et février plutôt agités, les mobilisations des agriculteurs ne semblent plus d’actualité. Comment analysez-vous ce qu’il s’est passé ?

Rien de nouveau sous le soleil… ou presque. Ce type de mobilisation, partie de la base et partiellement récupérée par l’« élite » agricole, surgit à intervalles irréguliers depuis les années 1960. Je note quelques particularités cependant. D’abord le caractère européen de la chose. Etonnamment, ceux-là mêmes que l’on présente parfois comme des « concurrents » à « rattraper »… ont également exprimé leur colère dans la rue ! Je pense aux Allemands ou aux Polonais. Bon sang, pourquoi seraient-ils en colère alors qu’ils sont hyper compétitifs ? A cause des écolos, des bobos, des urbains, des journalistes, des fonctionnaires qui les harcèlent ? Ou à cause du fait que le « jeu » et les « règles » actuellement en vigueur, hérités notamment de la dérégulation accrue actée par la réforme de la politique agricole commune de 1992 et par les accords de Marrakech deux ans plus tard, les ont placés dans une situation économique intenable ? Ou encore à cause du fait que l’agrandissement perpétuel des fermes, allant de pair avec un endettement toujours plus lourd, les oblige à évoluer en permanence au bord du gouffre de la faillite et de l’usure physique et mentale ?

Autre particularité : la montée en puissance de la Coordination rurale, syndicat minoritaire classé à droite, assez peu porté sur l’écologie mais très engagé sur les questions de souveraineté et de protection des producteurs. Cela témoigne de mouvements tectoniques plus globaux. Ça fait écho à la montée du Rassemblement national et, surtout, à l’avènement récent, aux Pays-Bas, du Mouvement agriculteur-citoyen, un parti d’obédience agrarienne, populiste, conservateur et eurosceptique, qui a grandement bénéficié de la colère d’une partie des agriculteurs suite au projet du gouvernement de réduire les cheptels afin de limiter les émissions de CO2 et les excédents d’azote. L’empressement du gouvernement français à éteindre le feu, cet hiver, doit aussi être lu à l’aune de ces paramètres, selon moi.

Il est frappant de voir à quel point, notamment sur les réseaux sociaux, les agriculteurs ou certains agriculteurs détestent les « écolos ». Voyez-vous des pistes de ‘réconciliation’ possible ?

La fâcherie est effectivement profonde. Chez certains, c’est viscéral. Mais comment aimer ceux qui, à vos yeux, veulent la fin de ce que vous faites, donc, puisqu’il est question d’agriculture, de ce que vous êtes ? Comment aimer ceux que certains de vos pairs désignent comme étant les responsables de vos maux ? A court terme, la réconciliation me semble impossible. Trop d’inimitiés, trop d’incompréhensions, trop de manipulations, trop de détestations…

A vrai dire, je ne vois qu’un « scénario » de réconciliation possible – et il paraît parfaitement utopique à ce stade : une montée en puissance, au sein de la FNSEA, d’un courant « alternatif » en faveur d’une transformation agroécologique profonde, défendu par des hommes et femmes « de la maison » mais en rupture avec la politique de l’« élite », porteurs d’une approche technique renouvelée et validée par les instituts de recherche, qui parviendraient à prendre le pouvoir à la faveur d’un contexte favorable, et qui diffuserait de nouvelles représentations ainsi que de nouveaux récits, en phase avec l’arrivée aux manettes d’une nouvelle génération – les boomers finiront bien par lâcher le guidon. C’est inimaginable en 2024. Cela le sera peut-être moins en 2034 ou en 2044, quand le niveau de la mer aura monté…

Dernière question plus personnelle : comment on se sent après avoir travaillé un tel sujet pendant 7 ans ?

Rincé !

4 Responses

Merci pour l’explication très claire

La recherche de l’optimum du rendement financier est le problème : l’agro business, quelque soit son déguisement, organise des cultures les plus bankables.

Ce type d’agriculture est facilement reconnaissable :

– éradication des haies qui représentent à la fois des obstacles à la mécanisation, mais aussi du rendement par accroissement de la surface [une haie : c’est plusieurs hectares !],

– recours à la main d’œuvre la moins chère possible, légale ou pas,

– accaparement de l’eau [méga-bassines actives i.e. remplies par pompage et non par rétention des écoulement : bassines passives],

– cultures inadaptées telles que le maïs mais tellement reluctives

Et les dettes inhérentes sont payées par d’autres :

– dette écologique : épuisement et érosion des sols, épuisement de la ressource eau

– dette santé : due aux intrants

– dette de déconstruction sociale

Amalgame des concepts : pseudo-souveraineté, pseudo-coopératives ….

Attention, je crois que la figure sur le rendement n’est pas placée au bon endroit 😉 !

“de la frustration, de la colère, de la rancœur, de la haine” : constat implacable de Nicolas Legendre qui a excellemment rendu compte de l’évolution des représentations et des pratiques en Bretagne. Pourtant nos intérêts sont les mêmes. Les issues sont peu nombreuses et hasardeuses. Cependant, je crois fermement qu’une convergence des intérêts des consommateurs et des paysans est possible et même soutenable. Il existe des expériences locales, marchés paysans, magasins paysans… qui fonctionnent bien. Si les institutions sont bloquées, si les organisations sont devenues aveugles, des contournements sont possibles. Bien sûr cela ne règlera pas les effets néfastes du commerce mondial et du libre échange généralisé. Mais cela permet au moins de poser les jalons d’un dialogue et d’une compréhension mutuelle entre citadins et ruraux, paysans et non paysans, producteurs et consommateurs. Une vue de l’esprit ou une lueur d’espoir ?

Article superbe. On comprend tout…

L’interviewé, dans sa description de la FNSEA (d’aucuns ressentaient viscéralement le “pouvoir du mal”, le “côté obscur”), a omis de préciser que son Président Arnaud Rousseau, est le PDG du groupe AVRIL, groupe agro-industriel qui opère dans 19 pays, dispose d’une centaine de filiales, avec un chiffre d’affaires de 9 milliards d’€.

Ce groupe dépense 400 000€/an pour les activités de lobbying à Bruxelles.

Un monstre appelé la “pieuvre” dans le monde agricole.

De quoi “jeter de l’encre”, n’est-ce-pas ?